Le processus de réparation fait suite à une inflammation, qui peut être causée par :

- Infection

- Intervention chirurgicale

- Blessure (plaie, fracture…)

Objectifs du processus de réparation :

- Restreindre le site du dommage

- Éliminer les agents nocifs et les tissus endommagés

- Rétablir la fonction tissulaire : "restitutio ad integrum" = réparation intégrale = guérison totale après une phase inflammatoire

Cependant, une cicatrice peut parfois persister, résultant de l’échec de la restitution intégrale.

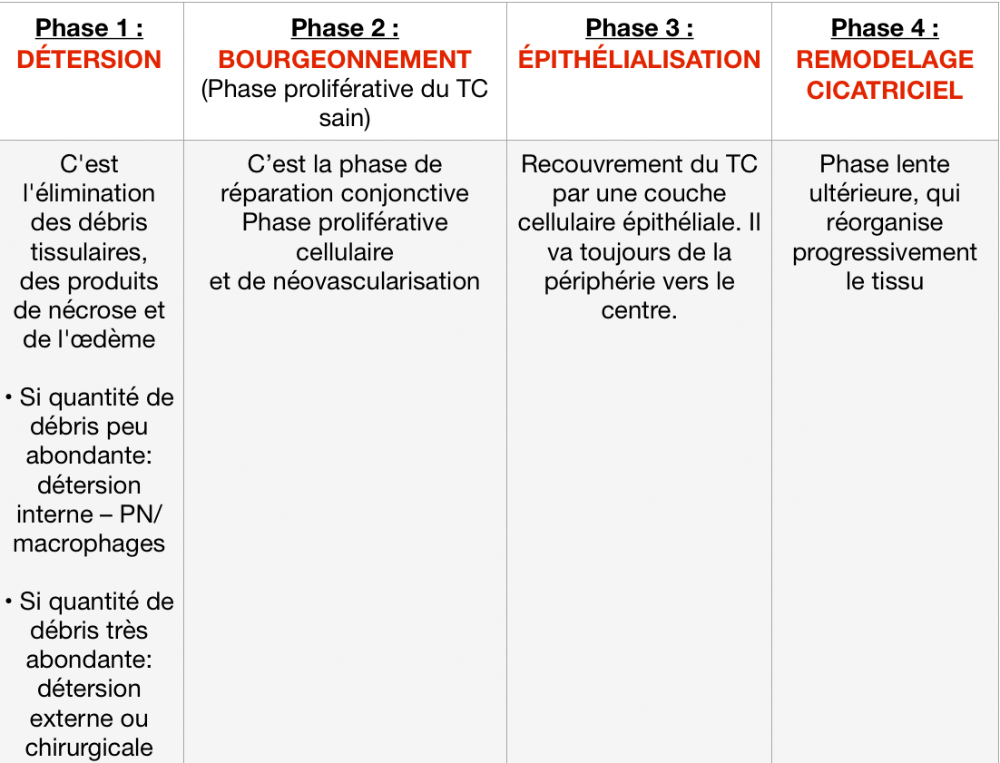

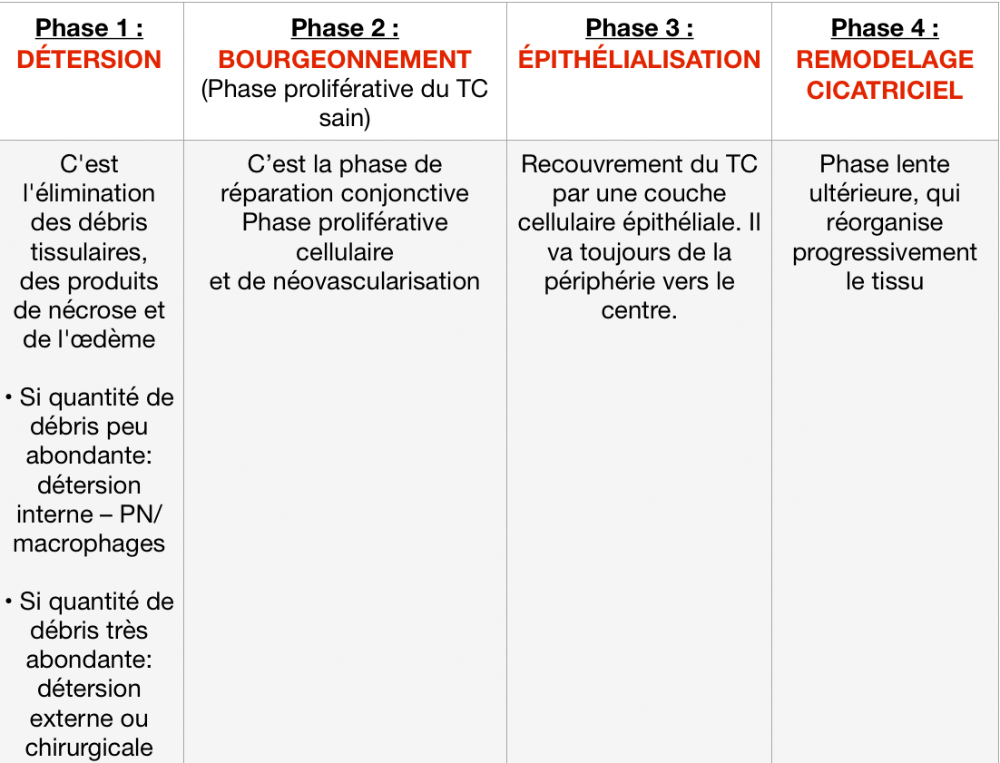

- La détersion : Fondamentale dans le processus de réparation

- Détersion interne : Nettoyage du foyer lésionnel par phagocytose des cellules nécrosées et des agents pathogènes. L’œdème est aussi éliminé vers la circulation lymphatique.

- Phagocytes : Polynucléaires neutrophiles et macrophages digèrent les particules étrangères.

- Cette phase est essentielle pour éviter l'évolution de l'inflammation aiguë vers une inflammation chronique.

- Détersion externe : Nettoyage à l'extérieur des tissus enflammés, souvent nécessaire lorsque le tissu lésé est trop étendu.

- Spontanée (fistulisation) : Formation de pus ou de caséum, éliminé par fistule.

- Chirurgicale : Nécessaire lorsque la lésion est trop étendue ou contaminée, risquant d'entraîner une septicémie.

- Le bourgeonnement (granulation) : Formation du tissu de granulation

- Constituants : Leucocytes, fibroblastes (cellules conjonctives), et néo-vaisseaux sanguins.

- Migration des fibroblastes dans la zone inflammatoire, formant un tissu œdémateux et pauvre en collagène.

- Progressivement, le tissu devient plus riche en collagène et moins œdémateux, et la néovascularisation permet l'apport de plasma.

- Réduction du volume du bourgeon par diminution de l’œdème.

- Ce tissu permet le comblement de la perte de substance.

- L'épithélialisation : Formation d’un nouveau tissu de recouvrement

- Durée : Environ 1 à 3 semaines.

- Processus : L'épithélium se reforme de la périphérie vers le centre, recouvrant le tissu de granulation.

- Cela rend la plaie plus sèche en résorbant l’œdème et donne naissance à une nouvelle peau, d'abord fragile et rosée.

- Cicatrisation primaire : Lorsque la plaie est suturée (cicatrisation de 1ère intention).

- Cicatrisation secondaire : Dans les autres cas, bonne circulation est nécessaire pour une formation optimale du bourgeon charnu.

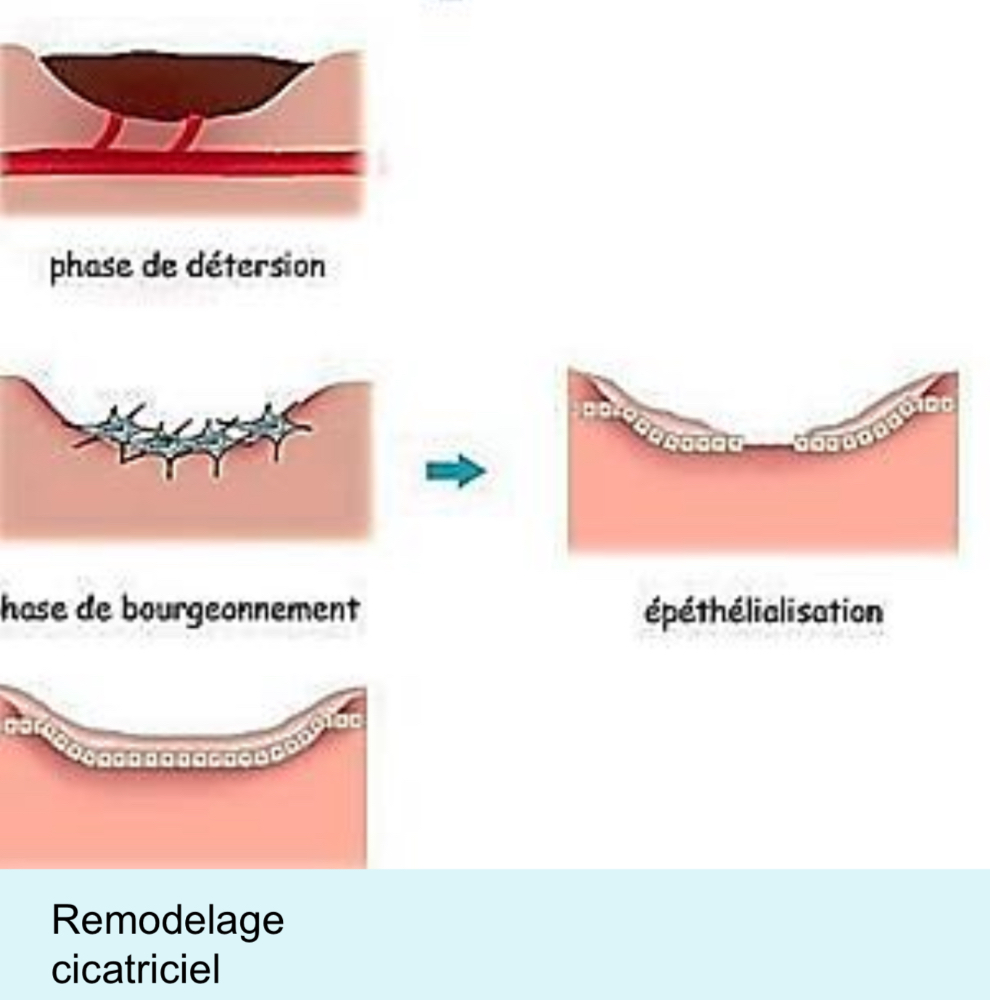

Schéma des différentes étapes de la cicatrisation tissulaire

Tableau des différentes étapes de réparation tissulaire

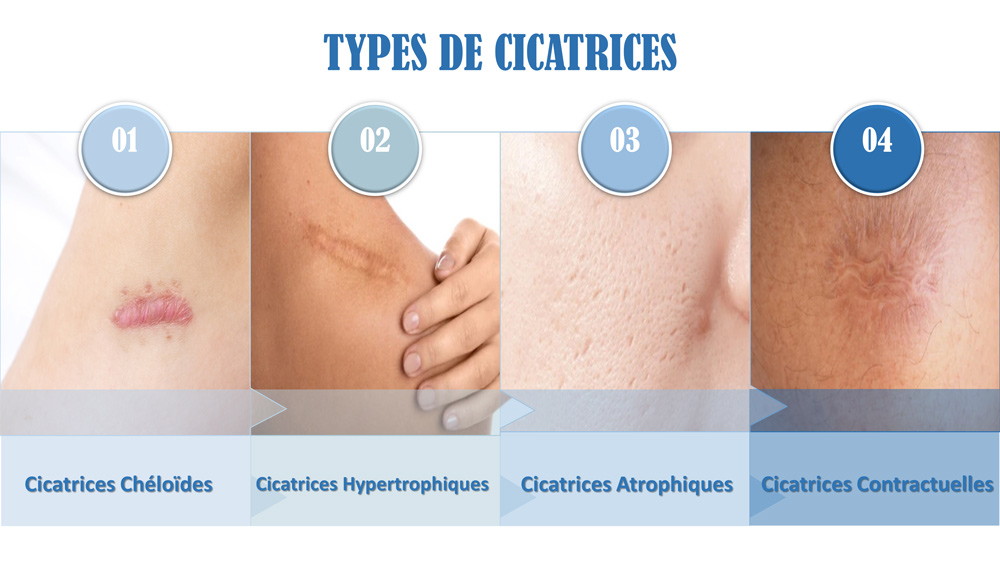

- Cicatrice fibreuse :

- Formée par dépôt de tissu conjonctif riche en collagène.

- Structure moins élastique et plus dure que le tissu initial.

- Remodelage : La cicatrice devient plus souple, plus lisse et plus claire avec le temps (jusqu’à 2 ans).

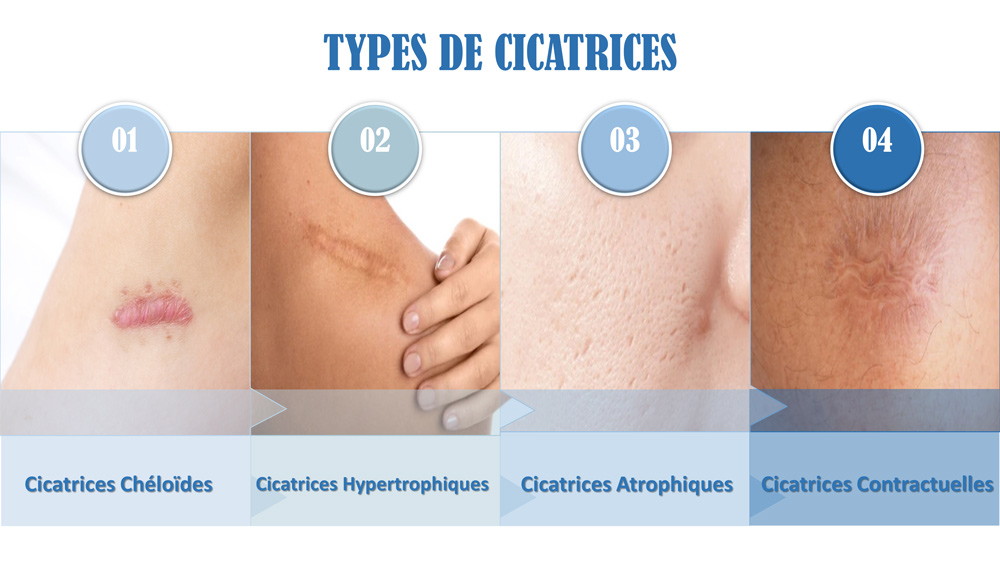

- Cicatrice hypertrophique :

- Prolifération excessive de cellules cutanées et de collagène.

- Cicatrice chéloïde : Prolifération anormale des fibroblastes, entraînant une cicatrice plus volumineuse, souvent rouge et surélevée.

- Complications de la cicatrisation :

- Déformations superficielles : Par exemple, après une brûlure, liée à un excès de bourgeonnement.

- Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes : Formation excessive de tissu cicatriciel.

- Traitement : Corticoïdes pour inhiber la prolifération cellulaire.

Schéma des différents types de cicatrices

Le processus de réparation tissulaire suit des étapes successives et immuables :

- Détersion : Nettoyage des tissus lésés.

- Bourgeonnement : Formation du tissu conjonctif pour combler la perte de substance.

- Epithélialisation : Formation de la peau de recouvrement.

Dans les cas idéaux, le processus aboutit à une restitutio ad integrum (réparation totale). Cependant, dans les cas moins favorables, il y a formation d’une cicatrice fibreuse, qui se remodelera avec le temps mais restera moins élastique et résistante que le tissu initial.