1. structure notre compréhension du monde et notre action

- forme de savoir de référence qui guide nos savoirs intellectuel et nos actions

- permettent de mieux comprendre le monde et nos interactions

- permet d'améliorer nos pratiques concrètes(ex médecine)

- structure nos décisions communes ( ex politique)

- sciences sociales en contradiction avec les savoirs scientifiques

Dans d'autres époques choix politiques influencé par d'autres choix (ex savoir religieux et non scientifique)

Nos choix de vie structuré par les savoirs scientifiques, role de conseiller du prince.

2.Type de discours spécifique

- On reconnait sa légitimité

- Comprendre comment fonctionne la science > comprendre comment fonctionne notre monde

- difficile d'expliquer ce qu'est un fait scientifique, comment s'est prouvé

Epistémologie :

Epistémè = le savoir, la science logos = le discours

donc épistémologie = philosophie des sciences

réflexion philosophie qui permet d'interroger la pratique scientifique

la science a pour matière les observations du réel

Base : développement de l'écriture et du calcul -> permettent le développement de savoir systématiques et prédictifs

Deux manières de comprendre :

L'histoire conceptuel : compréhension de manière autonome, non influencé par des idées déterminées et les contextes sociaux et culturels.

L'histoire sociale des sciences : innovation scientifiques sont à penser avec les contextes sociaux culturels, économique, matériel.

Karl Marx important dans développement des sciences sociales.

Les sciences se sont développées dans un contexte de mondialisation.

Développement de l'écriture et du calcul à la fin du néolithique: techniques ayant rendu possible développement des savoirs prédictif basé sur des modèles > fixation des savoirs, pour partager entre les lecteurs = prédictifs

Ecriture et calcul fondamental pour le développement des sciences

- Période ancienne

Les modèles scientifiques grecs vont constituer la référence jusqu’au 17ème voir 19ème siècle.

Développé par Euclide, Aristote...

Monde arabo musulman à parti du 7ème siècle puis développement monde occidental entre le 12ème et 17ème.

2.Révolution Scientifique

Période de rupture avec les pratiques anciennes par :

- Développement de nouvelles observations

- de nouveaux outils

- des méthodes mathématiques nouvelles

Donc révolution scientifique marqué par :

- La Révolution copernicienne et l'héliocentrisme en Astronomie

- Une nouvelle physique avec Descartes et Newton

- Le développement de la zoologie et la botanique (science naturel) grâce à l'extension européenne et l'invention de l'imprimerie (permet de cataloguer les espèces

+ en + d'expérimentations avec développement des dispositifs expérimentaux.

3.Le XIXème siècle et la spécialisation des sciences

Période caractérisé par :

- Emergence de sciences plus systématiques et quantitatives (plus de maths = données et avancement + poussées)

- spécialisation disciplinaire des sciences au sein des institutions de recherche, en domaine de savoirs autonomes et hermétiques ( sciences sociales en développement, sociologie et psychologie discipline à part entière)

- Des applications industrielles et technologiques des découvertes scientifiques

Descartes: philosophe, mathématicien,...

Sciences humaines apparaissent à la fin du du 19ème siècle.

La science > type de discours scientifique sur le monde qui se distingue des autres types de discours par ses spécificités propres.

1. Un savoir sur le monde qui se distingue des savoirs pratiques

La science :

1) un type de discours sur le monde, porteur de connaissance sur le vrai et faux

2) Elle diffère des savoirs pratiques sur le monde par la justification qu'elle apporte à la connaissance.

> Elle apporte un élément de justification et d'explication.

(évolution d'une plante car on la voit grandir = savoir pratique)

2. La science se distingue de l'opinion

La science se distingue de l'opinion car elle est justifiée.

Deux manières de distinctions :

- Comme opposition (Bachelard)

- Comme subordination (Platon)

a) La science comme correction de l'opinion selon Bachelard

"Une expérience scientifique est alors une expérience qui contredit l'expérience commune" La formation de l'esprit scientifique

"Scientifiquement, on pense le vrai comme rectification historique d'une longue erreur, on pense l'expérience comme rectification de l'illusion commune et première" Le nouvel esprit scientifique

b) La science comme opinion vraie justifiée par Platon

On peut avoir des savoirs vrais sans justification.

Pour Platon l'opinion ne va pas s'opposer à la science car l'opinion peut être vraie.

Il le définit comme l'opinion vraie accompagnée de sa justification.

Différence formelle entre l’opinion vraie et la science : différence de forme et non de fond selon Platon.

Il y a donc connaissance pour Platon que si trois conditions sont satisfaites :

- Si une opinion est adoptée

- Si elle est vraie

- Si elle est épistémiquement justifiée, c’est-à-dire tenue pour vraie pour de bonnes raisons.

Mais la science n’est pas le seul savoir justifier, rationnel, empirique.

Elle se distingue :

- Du savoir pratique, non justifié > la science, elle, est justifié

- Du savoir religieux justifié par la vérité révélée, irrationnel > la science est rationnelle

- De la réflexion métaphysique, abstraite > la science est empirique*

- De la philosophie, dont les savoirs sont aux mieux probables > La science est objective, permet de décrire efficacement le réel et de faire des prédictions.

*Empirique = Qui ne s'appuie que sur l'expérience, l'observation, non sur une théorie ou le raisonnement.

La science chez Aristote est plus comme la métaphysique qui ne correspond pas à la science moderne. Elle se base sur son savoir.

Francis Bacon considéré comme un des pères fondateurs de la science moderne.

La science est donc justifiée, rationnelle, empirique et objective.

Définition fondamentale :

Selon la philosophe des sciences : « la science est un savoir ou connaissances clair(e) et certain(e) de quelque chose fondé(e) soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l’analyse des sociétés et des faits humains. » Véronique Le RU, « Sciences »

On distingue :

- Les sciences exactes

- Les sciences naturelles : se base sur des observations des phénomènes qui ne sont pas humains et va faire appel à des expériences scientifiques

- Les sciences humaines : a pour objet tout ce qui est relatif à l'humain (psycho, éco,..)

On peut définir la science selon 4 critères :

- Le critère de l’expérience : la science se base sur l’observation et l’expérience il faut qu’il soit mis à l’épreuve

- Le critère de la rationalité : rigueur

- Le critère de la démonstration : la science doit être justifié, un savoir qui offre une démonstration

- Le critère de l’efficacité / prédiction : le savoir scientifique qui doit être écrit de manière efficace

Def science par Yves Gingras : « Pratiques qui visent à décrire et à rendre raisons des phénomènes naturels par l’observation, le calcul et la mesure. »

a) Le critère de l'expérience :

- La science se base sur des observations empiriques

- Elle est en grande parti expérimentale

- Ses objets sont construits

b) le critère de rationalité :

- la science relève d'un raisonnement rationnel, rigoureux et justifié

- cette rigueur rationnelle s'incarne dans une méthode

> la méthode expérimentale : consiste à contrôler la validité d'une hypothèse au moyen d'épreuves répétées, au cours desquelles on modifie un à un les paramètres de situation afin d’observer les effets induits par ces changements. Elle se caractérise par une suite de vérification in situ dont les conditions sont fixées par un protocole qui peut être repris à l’identique par tout nouvel expérimentateur.(apparu au XIXème siècle)

Méthode OHERIC (1970 environ)

c) le critère de Démonstration :

- But de la méthode scientifique est de démontrer la véracité d'une théorie > but de fournir une preuve

1) La preuve

- la science se base sur des preuves qui justifie les propositions vraies

- Elle peut être logique ou empirique

- Elle est absolue et nécessaire

On a soit :

- Raisonnement déductif : on part d’une règle générale pour expliquer un fait particulier

- Raisonnement inductif : on part de faits particuliers pour établir une vérité générale

Les sciences naturelles et les sciences humaines se basent sur des raisonnements inductifs, dont les résultats ne sont pas absolument indubitables.

2) La vérité en science

2.a) L'idéal positiviste

La philosophie positive(= relatif aux faits) (19ème)

- Empirique, connaissance ne repose que sur l’observation des phénomènes

- Elle rejette donc la métaphysique(Réflexion abstraite)

- Elle considère que l’histoire humaine est constituée par un progrès continuel et linéaire de la connaissance humaine vers le savoir positif

La loi des trois états d’Auguste Comte : l'humanité à traversé trois états successifs:

- L’état théologique (magique, surnaturel, religieux)

- L’état métaphysique (abstrait, impersonnel)

- L’état positif (rationnel, scientifique, repose sur les faits et les lois naturelles)

2.b) Révolutions scientifiques et paradigmes dominants chez Thomas Kuhn

Pour Kuhn, l’histoire des sciences n’est pas celle d’une accumulation linéaire de savoirs, mais celle de ruptures entre les paradigmes dominants qui se succèdent.

2.c) Le critère de falsifiabilité comme critère de la scientificité chez Karl Popper

Pour Popper:

- Pour qu’une théorie soit scientifique, il faut qu’il soit possible de prouver qu’elle est fausse, elle doit être falsifiable.

- Une théorie scientifique sera considérée comme vraie tant qu’il n’aura pas été démontré qu’elle est fausse.

d) le critère de l'efficacité/ prédiction :

Qu'est ce qu'une théorie scientifique ?

La formalisation des connaissances scientifiques permettant d’expliquer et de prédire un ensemble de phénomènes naturels se nomme une théorie scientifique.

Représentation symbolique basée sur des concepts et des formalismes.

Exemple de théorie : la seconde loi de Newton (formalisation conceptuelle de l'observation d'un phénomène)

1.Présentation et définition

a) Cultures animales et cultures humaines

De nombreux animaux non humains font preuves de comportements sociaux et culturels, pourtant, ces phénomènes ne font pas l’objet de la réflexion des sciences sociales.

- Très larges groupes sociaux chez certains insectes, utilisations d’outils et de méthodes agricoles

- Utilisation d’outils et transmission active chez les grands singes, comportements culturels comme les conflits inter-groupe de longue durée et forme de deuil

- Diffusion de comportements acquis chez certains groupes d’oiseaux

b) Sciences humaines et dualisme

Les sciences humaines prennent pour parti de regrouper les sciences portant sur l’humain, plus particulièrement sur les caractéristiques mentales et caractéristiques culturelles.

La distinction entre les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles relève d’une vision dualiste du monde, relevant plus particulièrement des dualismes entre nature et culture ainsi qu’entre corps et esprit.

Les quatre ontologies de Philipe Descola:

- Totémisme : continuité matérielle et spirituelle entre tous les êtres du monde (corps et esprits de réalité similaire, humain s'identifie à des corps et esprit non humain , ex: totem tribu du nord animal)

- Animisme : continuité spirituelle mais discontinuité matérielle entre tous les êtres du monde

- Analogisme : Distribution hiérarchisée des êtres du monde au sein de l’organisation cosmique

- Naturalisme : continuité matérielle mais discontinuité spirituelle entre tous les être du monde (corps composé de la même manière humains et autres être, mais spirituellement discontinuité esprit humain divaguent des autres )

L’ontologie moderne de la civilisation occidentale, naturaliste, justifie la séparation entre les sciences portant sur l’esprit(étude) et la culture humaine, l’aspect spirituel, les sciences humaines, et les sciences portant sur la matérialité du monde, les sciences de la nature(ici étude du corps).

c)L'observateur observé : critique de la circularité

- Sciences naturelles : l’observateur humain est extérieur à l’objet observé

- Sciences humaines et sociales : l’observateur humain est aussi l’objet observé

Cette circularité entre observateur et objet observé signifierait que les sciences humaines et sociales ne seraient pas objectives, mais subjectives, contrairement aux sciences naturelles.

Les sciences sociales ont été fait pour montrer que ce qui nous paraisse évident venait d’une mécanisme sous-jacente à notre propre compréhension.

Les sciences sociales regroupent : l’anthropologie, sociologie, psychologie, l’histoire, l’économie, la géographie, la linguistique (sciences du langage), sciences politiques, l’archéologie, la démographie. De nouvelles disciplines : les sciences de la religion, les sciences de la communication, les sciences de l’éducation, les sciences cognitives.

> Forte interaction disciplinaire, tout autant fondamental

Philosophie non inclue même si communication avec.

2.Histoire des sciences humaines et sociales

Si elles naissent au XIXème siècle, elles sont issus d'une longue tradition de pensée remontant à l'antiquité.

a) Sciences humaines et philosophie

Depuis l’antiquité et pendant le moyen-âge, les philosophes ont apporté des réponses rationnelles et argumentées sur l’origine de la pensée, des émotions, du langage ou de la société, ou encore sur le fonctionnement de l’histoire ou du droit.

>Ils se sont déjà interrogé sur les réalités sur lesquelles portent les sciences humaines et sociales.

Donc travail des philosophes sur réalité humaine, qui sont aujourd’hui l’objet des sciences humaines , mais à cette période se résumait à des réflexions philosophiques.

b) Premiers projets de "sciences de l'homme" à la renaissance et pendant les lumières

- À la renaissance, les auteurs humanistes s'interrogent sur l’humain et appellent à la création “d’études de l’homme”.(Blaise Pascal)

- Ce sont les philosophes des lumières qui insisteront plus particulièrement sur la nécessité de la création d’une “science de l’homme”, notamment avec l’encyclopédie.

c) Les pionniers du XIXème et l'institutionnalisation en champs disciplinaires

- Au XIXème siècle, l’archéologie, l’ethnologie et l’anthropologie se développent, tout comme la psychologie et la sociologie.(Emile Durkheim, fondateur de l'école française de sociologie)

- À la fin du XIXème siècle elles se constituent comme champs disciplinaire autonomes, et s’institutionalisent, avec la création de laboratoires, de chaires et de cours dans les universités. Cette constitution des branches des sciences humaines passe par le définition de méthodes, l’apprentissage d’un vocabulaire spécialisé et la délimitation d’un territoire propre.

3.Critiques des sciences humaines et sociales

a) Circularité et objectivité

La circularité de la démarche, l’observateur constituant à la fois l’objet observé, empêcherait la création de données objectives.

Les visions subjectives des chercheurs et des chercheuses, socialement et culturellement situées, biaiseraient les observations.

- En effet, il peut exister des biais dans le développement des sciences humaines et sociales.

Par exemple l’archéologie du XIXème siècle et du début du XXème siècle a été perturbée par les biais racistes de certains archéologues de l’époque (ex dynastie de Pharaons Koushites en Egypte).

- Cependant, les sciences naturelles ne sont pas à l’abri de ces biais culturels.

Par exemple, l’étude de la reproduction humaine en biologie a été perturbée par les stéréotypes de genre.(homme actif et femme passive)

En réalité l’observateur n’est jamais neutre même dans les sciences naturelles.

b) Critique des méthodologies qualitatives

- Les méthodologies qualitatives en sciences sociales, inductives, font l’objet de critiques.

- Contrairement aux sciences expérimentales et aux méthodologies quantitatives chiffrées (statistiques), elles ne reposent pas sur une méthodologie hypothético-déductive.

Deux types de méthodologies en shs :

- Les méthodologies quantitatives, hypothético-déductive(économie, démographie)

- Les méthodologies qualitatives, inductives

1.Les méthodologies quantitatives

Etude d'une grande quantité de données

a) Une méthodologie hypothético-déductive

Les méthodologies quantitatives se basent sur l’observation d’un grand nombre d'occurrences du fait étudié. Comme la méthode expérimentale : observation du plus grand nombre de cas possible, pour déduire et expliquer efficacement les cas particuliers. Elles se basent sur une preuve par la fréquence.

→ Elle sont donc hypothético-déductives

Les phénomènes observés ne vont pas être provoqués en laboratoire mais observation en grand nombre d’occurrence, sur l’observation de faits statistiques

La démarche expérimental va se baser sur le plus grand nombre de phénomène possible pour obtenir une vérité générale la plus large possible et de déduire des cas particulier.

b)Qu'est ce que la quantification ?

Quantifier consiste à “faire exister sous forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé seulement par des mots et non par des nombres”

Comme INSEE, sur le travail ou les catégories socio-professionnel ou Emile Durkheim étude sur le suicide se fonde sur analyse statistiques des pratiques sociales (positivisme de prendre les faits social)

Les disciplines comme l'histoire, l'économie mobilise cette méthode aussi science de l'éduc mais avec d'autres disciplines.

Proche de la méthode de sciences naturelles donc considéré comme plus fiable, plus scientifique que méthodes qualitatives.

c) Neutralité et chiffres

Les méthodes ayant recours à l’analyse statistique sont souvent considérées comme plus objectives.

On va montrer des chiffres mais qui sont extrêmement biaisés. L’analyse statistique dépend de beaucoup de choix qui impactent les données. Les données ne sont pas neutres car les statistiques font l’objet d’une construction sociale.

d) Elaboration concrètes des données statistiques

La construction de données statistique repose sur la standardisation des données.

Les données récoltées sont structurées et organisées selon des normes, elles doivent pouvoir rentrer dans des cases préétablies.

Résultats biaisées dans enquête d'opinion.

Un questionnaire doit s’adapter aux modes de pensées, aux populations, ce ne doit pas être des catégorisation qui viennent seulement de mes pensées.

Il y a besoin d’une enquête exploratoire, dans laquelle les premières données sur lesquels se basé sont.

e) Les concepts statistiques

- Échantillon : construction à partir d’une population de référence

- Inférence : capacité de l’échantillon à généraliser

- Représentativité : capacités d’inférence de l’échantillon

Echantillon est qualifié de représentatif quand il prend en compte la population de référence.

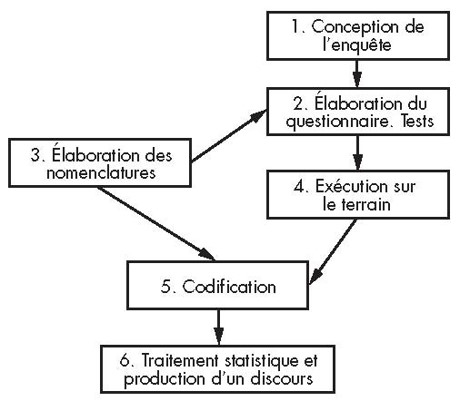

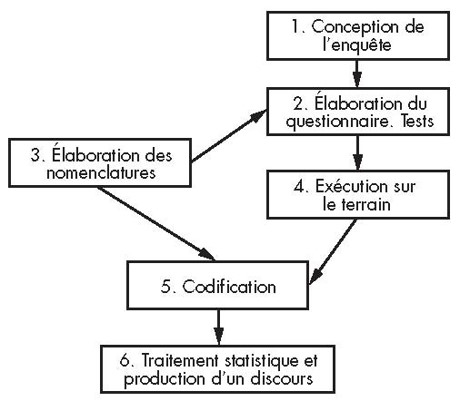

f) Six phases de l'élaboration de l'enquête statistique

g) Pourquoi quantifier ?

Permettent de faire ressortir les grands traits qui traversent les sociétés, les groupes.

2.Les méthodologies qualitatives

Les méthodes qualitatives se basent sur des données détaillées prisent dans leur particularité, ces méthodologies sont donc inductives.

Ne pas penser que ces données sont mieux que les données statistiques!!

a) Que veut dire qualificatif ?

“Qualité” ne veut pas dire jugement de valeur, mais signifie que ces méthodologies valorisent les données prisent dans leur spécificité, leurs caractéristiques et leur nature propre.

Ce n’est plus la quantité des données qui est recherchée, mais leur qualité et leur diversité.

b) Une méthodologie inductive

Méthode porte sur la qualité et la diversité de données particulières, pour ensuite généraliser le résultat de leur analyse (ce qui se produit dans le cas observé se produit aussi ailleurs).

→ La démarche qualitative est donc inductive

c) Une approche compréhensive

Le but est de comprendre le point de vue des individus observés, leur logiques, et la manière dont leur environnement social pèse sur eux.

→ Elles sont donc compréhensives.

d) Les techniques d'enquêtes qualitatives

Elles ne reposent pas sur des hypothèses de départ fortes, elle doivent donc s’adapter et évoluer en fonction des découvertes qu’apporte le terrain étudié.

Elles doivent donc être adaptatives, souples et flexibles.

e) Outils de recueil de données

-Le questionnaire : propre aux méthodes quantitatives, repose sur des questions fermées à réponses standardisées, et a pour but de quantifier les données empiriques recueillies.

-Les archives : recueil de données précédant l’enquête

-L’observation : appréhender et observer les actions sociales en situation.

- Observation non participante : Le chercheur ou la chercheuse ne prend pas part à l’activité sociale observée.

- Observation participante : Le chercheur ou la chercheuse prend part à l’activité observée.

- Les entretiens : recueille du discours des individus participants au terrain observé.

- Entretiens directifs : questions fermées.

- Entretiens semi directifs : questions ouvertes auxquelles la personne interviewée répond librement.

- Entretiens non-directifs : pas de questions, récits de vie et récits autobiographiques.

f) Analyse de données

-Analyse thématique (définition des thèmes selon lesquels classer les données)

- Analyse descriptive (description des données)

- Analyse explicative (explication des dynamiques sociales à l’œuvre)

g) Critiques des méthodologies qualitatives

Critiqué comme étant des "sciences molles" plus proches de la littérature et des humanités que des sciences naturelles.

- Toutes les sciences (à part les sciences exactes/formelles) se heurtent aux limites de l’inductivité à un niveau ou à un autre.

- Les méthodes qualitatives répondent aux critères de scientificité définis lors du dernier cours (expérience, rationalité, démonstration, efficacité/prédiction).

-La littérature et l’art peuvent nous apprendre des choses sur l’humain et notre monde

3.Les échelles d'observation

5a) Méthodologies complémentaires et transdisciplinarité

L’usage complémentaire des méthodologies quantitatives et qualitatives est valorisé en sciences humaines et sociales.

Chacune relève de points de vue se situant à des échelles de lecture différentes.

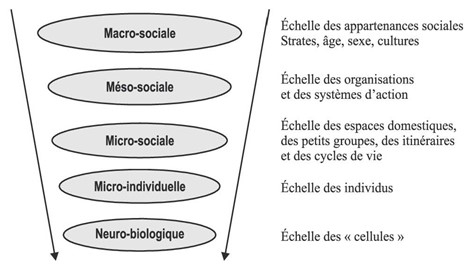

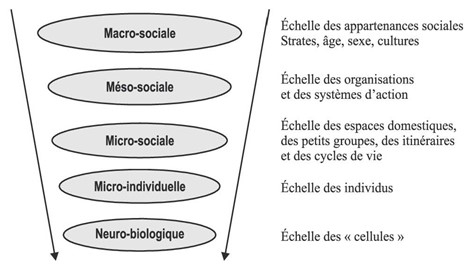

b) La méthode des échelles d'observation (Desjeux)

Les différentes enquêtes en sciences humaines et sociales se situent à différents niveaux d’observation du social :

- Les enquêtes statistiques et quantitatives se situent à un niveau macrosocial, celui de la société dans son ensemble.

- Les enquêtes qualitatives se situent aux niveaux méso social, celui des organisations et des institutions, et microsocial, celui des petits groupes d’individus comme le foyer et de leur quotidien.

“Les résultats obtenus dans une enquête dépendent de la position de l’observateur, des conditions d’observation, de l’échelle d’observation et du découpage de la réalité à une échelle donnée.” Dominique Desjeux, Les sciences sociales

Compréhension des shs = relativiste

“Aucune approche n’est plus vraie en méthode, mais chaque méthode est plus ou moins fiable, valide ou pertinente, en fonction des contraintes d’observation auxquelles elle se heurte dans la réalité sociale à découvrir.” Dominique Desjeux, Les sciences sociales

c) Trois grandes échelles d'observation

- Macro sociale : la plus large, celle de la société dans son ensemble (approches quantitatives).

- Méso/micro-sociale : l’échelle méso sociale est celle des acteurs sociaux et de leur interactions les uns avec les autres (organisations, entreprises, etc.), l’échelle microsociale est celle des interactions quotidiennes et des cercles plus restreints comme la famille (approches qualitatives).

- Micro individuelle : celle de l’individu (psychologie).

d) Exemples

“Que deux faits soient vrais et contradictoires est souvent difficile à accepter, mais c’est ce que fait ressortir l’approche par les échelles d’observation. Cela conduit à accepter l’idée qu’une généralisation ne peut être que limitée à son échelle d’observation en fonction du découpage choisi. Cela n’empêche en rien de généraliser à une échelle donnée – et c’est un moyen de renouer concrètement avec l’idée d’universalité mais limitée à une échelle d’observation – jusqu’à ce qu’une autre série d’enquêtes fasse apparaître de nouvelles frontières, de nouvelles diversités, de nouvelles régularités, de nouveaux modèles de décision.” Dominique Desjeux, Les sciences sociales

Les sciences sociales tirent donc leur spécificité de leur objet ainsi que de leurs méthodes.

Psyché= âme – Logos = discours -> Discours sur l’âme

La psychologie prend pour objet d’étude les mouvements et activités mentales, psychiques, de l’être humain.

La psychologie prends sa source dans l'émergence de la pensée rationnelle et réflexive dans l'antiquité : la philosophie (comme pensée scientifique)

Maintenant Philosophie = discipline spécifique qui porte sur la définition ect de concepts abstraits.

Avant Philosophie = savoirs en général qui relèvent de caractéristiques du savoir scientifique

1.L'antiquité

Développement notion d'individu , ainsi que l'objet d'analyse et étude de l'individu durant l'antiquité et le Moyen-Age.

a) Les mythes

Les mythes ont eu le rôles d'expliquer le monde avant le discours rationnelle.

-Le mythe de psyché : psyché est une mortelle qui accède à la divinité, l’âme est à la foi matérielle (corps) et immatérielle (esprit) = dualité de l’esprit humain entre ancrage matérielle et la dimension mentale de la phycologie

- Le mythe de psychopompe : le psychopompe guide et pèse les âmes, la psychologie prend soin de l’esprit, le guide, et l’examine, le mesure, le pèse.

-Les mythes d’Œdipe et de Phèdre : les mythes nourrissent l’analyse de l’esprit notamment chez les psychanalystes.

b)Les philosophies antiques, Platon et Aristote

b.1) Platon

Selon Platon -> Il existe des idées pures, des concepts premiers des choses, existant de manière indépendante de notre esprit et du monde sensible = comment l'esprit accède à la connaissance

Philosophie de l'esprit rationaliste et innéiste

Description de l'Âme :

-Partie intellective, le noûs

-Partie de la volonté, le thumos

-Partie désirante, l’epithumia

La partie intellective de l’âme doit contrôler la partie désirante en utilisant la volonté.

b.2) Aristote

Aristote fonde une psychologie empiriste, à l’opposé de la psychologie idéaliste de Platon.

Il n’y a pas d’idées innées, l’âme est vide à la naissance, et ce sont nos sensations qui font naître les idées dans notre esprit.

-> Opposition entre empirisme et innéisme/idéalisme.

c)Les médecins antiques

Hérophile = localisation des fonctions cognitives dans le cerveau

Gallien = premières observations cliniques et premières expérimentations de physiologie animale.

2.La psychologie médiévale

Tout tourne autour de la foi en Europe au Moyen- Age

Philosophie des philosophes grecs se teinte d'une couleur religieuse et chrétienne

a)Saint augustin et l'idéalisme platonicien

Chez Augustin la connaissance vient de l’intérieur, à travers la foi et l’amour de Dieu.

Psychologie intimiste tournée vers l'intérieur/individu

Amorce la psychologie théologique du moyen-âge

b) Saint Thomas d'Aquin et le retour d'Aristote dans le monde intellectuel médiéval

La psychologie de la connaissance de Thomas d’Aquin est un accord entre la foi (l’église) et la raison (Aristote) dans la recherche de la vérité.

La foi et la raison sont deux moyens valides d’arriver à la vérité.

3.La renaissance et les Lumières

Emergence des Lumières et de l’esprit scientifique moderne, les penseurs se détachent de la foi pour valoriser la raison.

Les penseurs (Montaigne, Rabelais, Descartes) s’interrogent sur le comportement, sur le fonctionnement des êtres humains. Il reste dans les faits factuels et l’individualité et non globalité (comme M-A).

a) Montaigne

Ouverture d’une posture laïque et objective sur les faits de l’esprit :

-> Connaissance de la psychologie se basant sur une auto-observation méthodique et minutieuse

->Introspection et étude des comportements

Montaigne inaugure le genre de l’essai psychologique.

b) Les Lumières

Triomphe de la raison -> la psychologie de la connaissance devient un enjeu capital.

recherche systématique et rigoureuse de la connaissance, détaché de la vision religieuse du moyen-âge, => développement de la science moderne à proprement parler, et la psychologie scientifique au XIXème siècle.

4.Le XIXème siècle et la fondation de la psychologie scientifique

Statue de science moderne => discipline autonome

a) La psychologie en laboratoire

Premier laboratoire en Allemagne en 1875, puis suivant en France et Etats-Unis.

-> Développement de méthodes d’observations expérimentales en psychologie

-> Mise en place de dispositifs expérimentaux de mesure et quantification

b) La psychologie dans les hôpitaux

Développement de l’étude clinique de maladies mentales dans les hôpitaux.

- Analyse des conduites

- Analyse de la personnalité

Freud, médecin psychiatre, développe une cure psychothérapeute = la psychanalyse

1.Les deux visages de la psychologie

- La psychologie comme science

- La psychologie comme pratique

a) La psychologie comme science

Recherche scientifique spécialisé en psychologie :

- Composée de divers paradigmes et théories

- Composée de divers domaines et disciplines

b) La psychologie comme pratique

La psychologie d’intervention : psychothérapie, conseil, ergonomie, recrutement, psychologie scolaire, etc…

2.Les différentes branches de la psychologie

- La psychologie clinque (étudie des cas individuel, avec une visée thérapeutique)

- Les psychothérapies

- La psychologie cognitive

- La psychologie du développement

- La psychologie sociale

a) La psychologie clinique

- Etudie les cas individuels avec une visée thérapeutique

- Procède par entretiens clinique et test cliniques

Porte sur l’étude des pathologies mentales et des états de souffrance mentale.

b) Les psychothérapies

- Ensemble des techniques de traitement des troubles mentaux fondées sur des méthodes psychologiques.

- Pratique ayant pour but le traitement de pathologies et le soin

c) La psychologie cognitive

- Etude scientifique de la cognition, de phénomènes relatifs à la connaissance

d) La psychologie du développement

- Etudie l’évolution de l’intelligence

- Concerne la psychologie de l’enfant mais aussi le développement de l’enfant, l’adulte et le vieillissement.

e) La psychologie sociale

- Etude psychologique des interactions entre les individus et la société.

3.Les différentes approches en psychologie

a) L’approche biologique

Etudie le lien entre les réactions mentales et les réactions physiologiques(corporelles).

Contre le dualisme cors/esprit

b) L’approche comportementale

Etude des conduites se basant uniquement sur les comportements observables par un observateur extérieur (par des stimuli extérieur).

=> Se base sur des dispositifs expérimentaux en laboratoire.

Behaviorisme : les comportements humains sont le produit d’un conditionnement que l’on peut observer de façon objective d’un point de vue extérieur. (Skinner (nourriture chien et stimuli), Pavlov)

Psychologie considéré pendant longtemps comme la science du comportement.

Comportement = réaction face à l’environnement extérieur

c) L’approche psychanalytique

Fondé par Freud début XXème siècle.

-> Esprit = réservoir de pulsions (désirs) qui s’expriment de manière inconsciente.

Conflit entre trois instances de la personnalité : le ça (pulsions), le surmoi (interdits sociaux) et le moi (partie consciente qui gère les conflits).

Ça et surmoi parti subconscient et le moi (conscient) qui doit gérer ça.

C’est une théorie et une pratique thérapeutique.

Karl Popper -> ne considère par la psychanalyse comme une science (on ne peut pas mettre en place des dispositifs expérimentaux pour tenter de prouver qu’elle est fausse).

d) L’approche cognitiviste

=> Compréhension de la psychologie sous l’angle du traitement de l’information :

- Réception de données (input)

- Traitement de donnée (software)

- Réponse (output)

Envisager les développement psychologique selon ce traitement informatique.

e) L’approche évolutionniste

Approche selon laquelle le cerveau est un produit de l’évolution (biologique).

=> Le cerveau est un organe qui a pour fonction de réponde à un certain nombre de problèmes adaptatifs précis, face à un environnement qui a façonné son évolution.

f) L’approche socio-constructiviste

Approche qui insiste sur les dimensions sociales et collectives des phénomènes psychologiques.

=> Influence sociale sur la construction sur la construction des structures mentales (langage, mémoire, pensée, …)

g) L’approche pluridimensionnelles

Approche complexe qui intègre la diversité des dimensions permettant d’expliquer les phénomènes psychologiques.

=> Ne renvoie pas à une seule approche, à un seul modèle.

Ex : modèle bio-psycho-social en médecine

Particulièrement intéressante car mobilise plusieurs approche, discipline pour expliquer un phénomène. Souligne la pertinence d’un relativisme dans la compréhension scientifique du monde.

Période de l'enfance considéré dans la spécificité depuis Renaissance et Lumière

Rousseau -> Défini différents stade de l’évolution de l’enfant.

1).La psychologie de Jean Piaget

Jean Piaget construit une théorie de l’évolution interne de l’intelligence, du nouveau-né à l’adulte, ce qu’il nomme l’ontogenèse.

Trois stades de développement physique :

- Le stade sensori-moteur chez le nouveau-né 0-2ans

- Le stade de préparation et de mise en place des opérations concrètes chez l’enfant 2-12 ans

- Le stade des opérations formelles chez l’adolescent 12-16ans.

a) Le stade sensori-moteur

Le nouveau-né apprend les règles de fonctionnement du monde à travers ses sens (sensori-) et ses actions (-moteur).

- Règles de fonctionnement = « schèmes d’actions »

- Processus d’acquisition des règles = « assimilation/accommodation »

b) Le stade de préparation et de mise en place des opérations concrètes

b.1) Le stade de préparation des opérations concrètes (2-7ans)

Détachement de l’action immédiate

=>L’intelligence devient symbolique et représentative (avec le jeu, dessins,)

= prise de distance avec le réel sur la base des schèmes(structures) d’action appris au stade sensori-moteur

b.2) Le stade de la mise en place des opérations concrètes (7-12 ans)

Flexibilité -> capacité à annuler symboliquement, mentalement, l’effet d’une action

= > « réversibilité opératoire »

=>Construction des concepts fondamentaux (nombre, catégorisation, …)

c) Le stade des opérations formelles

Capacité à raisonner abstraitement, sur des propositions logiques, des idées, des hypothèses.

=> Raisonnement hypothético-déductif (ne pas confondre avec la méthode) = « Si … alors »

d) Empirisme et idéalisme

Position constructiviste intermédiaire entre empirisme et idéalisme (innéisme)

=> Les structures intellectuelles se construisent stade après stade, dans le cadre de l’interaction entre l’individu et son environnement

e) Psychologie et biologie

Piaget veut faire le lien entre biologie et psychologie

->Cercle des sciences, posture interdisciplinaire, la psychologie occupant une place fondamentale dans les autres sciences

2) La "nouvelle psychologie de l'enfant"

Remise en cause de la conception linéaire et cumulative du développement de l’enfant chez Piaget.

=/= Différents stades qui s’enchainent à la manière d’un escalier.

=> Il existe des activités cognitives complexes chez le nouveau-né

=> Le développement de l’intelligence est jalonné d’erreurs, de biais cognitifs et de régression

-Le social comme objet du savoir scientifique

- Expliquer le social par le social

- Construire le sociale comme objet scientifique :

« Le social ne constitue pas un objet préétabli, qu’il suffirait d’aborder avec conscience et sérieux pour en produire la connaissance. [...] La sociologie naît lorsque, dans un même mouvement, elle problématise son objet et le mode de connaissance qui lui convient et met à l’épreuve empiriquement la pertinence de ses choix ; à une approche floue et souvent idéologique, elle substitue alors une entreprise raisonnée et méthodique d’analyse et d’interprétation, que l’on peut désigner par le terme de “ programme de recherche ” »

Jean-Michel Berthelot, La construction de la sociologie, 1991

« La qualification du social ne ressort pas d’une évidence. Elle procède d’une construction intellectuelle qui varie nécessairement selon l’angle d’attaque du segment étudié et dont la pertinence est fonction de sa relation à l’objet étudié.”

Claude Giraud, Histoire de la sociologie, 1997

La sociologie moderne se développe à partir du XIXème siècle. Elle met en place diverses caractéristiques :

- Théoriques

- Méthodologiques

- Institutionnelles

- Une société nouvelle

- Un besoin d'amélioration sociale

- L'émergence de l'enquête sociale

1) Le contexte politique et social

-Des changements au sein de l’organisation sociale

- Révolution

- Industrialisation

-Développement de l’urbanisme et de la misère

- Recherche de solutions à cette misère social

-La naissance des Etas modernes centralisés

- Développement de recensions statistiques

Le développement de l’enquête sociale

Les nouveaux problèmes sociaux font naitre un besoin de connaissance du social :

- Développement de techniques de recueil de l’information

- Constitution de connaissances sur le social issues de descriptions détaillées

2) L'émergence d'un savoir scientifique sur le social

Au XIXème siècle, développement de :

- Divers outils de recueil d'informations de l'enquête social

- Réflexions philosophiques sur les principes organisateurs du social

C’est sur ces bases que va se développer un courant visant l’inscription de de la connaissance du social dans l’ordre des sciences.

La physique sociale d'Auguste Comte:

Ses apports dans le développement de la science sociologique :

- Place au social dans la classification rationnelle des sciences

- Mêmes réflexions et méthodes que pour les sciences positives

- Science théorique déductive

- L'école Française - Emile Durkheim

- L'école Allemande - Max Weber

1) L'école Française de sociologie

- Démarche positiviste

- Rationalisme expérimental (étude scientifique du mental...)

Emile Durkheim

-> Rupture épistémologique

- Nouvelle norme théorique

- Nouvelle norme pratique

- Nouveau projet institutionnel

Instruction de la sociologie au sein du rationalisme expérimental.

La méthode sociologique (1895)

Durkheim définit :

- La spécificité et l’autonomie du social comme domaine de connaissance

- L’extension des lois de causalité des sciences naturelles au social

- Définition des faits sociaux*, objets de la sociologie

- Etablissements des phénomènes sociaux comme des faits observables et analysables

- La réalité des faits sociaux n’est pas immédiate

*Les faits sociaux sont des « manières d’agir, de penser et de sentir extérieures à l’individu et qui sont douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s’imposent à lui. »

Emile Durkheim, La méthode sociologique, 1895

2) L'école Allemande de la sociologie

- Les sciences de l'esprit

- La sociologie compréhensive

Max Weber

L’objet de la sociologie sera pour Weber l’activité sociale, et son but, la compréhension du sens que donnent les acteurs sociaux à cette activité.

« Une activité » sera appréhendée comme « un comportement compréhensible, ce qui veut dire un comportement relatif à des objets, qui est spécifié par un sens subjectif échu ou visé »

Max Weber, Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive, 1913

Plusieurs formes du concept de « sens » développé par Weber :

- Pour un acteur donné

- Pour une population donnée

- Idéalement (idéaltype)

Et quatre logiques de sens pour l’action :

- Action rationnelle en finalité

- Action rationnelle en valeur

- Action déterminée par les affects et les émotions

- Action déterminée par la tradition

La sociologie empirique

« On entend par « sociologie empirique moderne » la mise en œuvre et la maîtrise par un corps professionnel d’un ensemble d’outils et de procédures considérés comme partie intégrante de son activité scientifique normale et régulière. »

Jean Michel Berthelot, La construction de la sociologie,1991.

1) L'école de Chicago

- Développement de la sociologie urbaine

« La ville comme laboratoire social »

- Le développement et la défense des méthodes de récolte de données qualitatives

- Une institutionnalisation récente

- Un champ scientifique dépendant de « disciplines mères » (histoire, sociologie, …)

- Des sciences répondants à une demande sociale.

Définition de l'éducation :

Quatre sens au mot éducation :

- L’éducation comme institution

- L’éducation comme résultat d’une action

- L’éducation comme processus

- L’éducation comme contenu

« Le fait d’éducation est une action exercé sur un sujet ou sur un groupe de sujets, action acceptée et même recherchée par le sujet ou par le groupe ; le but de cette action est de provoquer des modifications profondes, de faire émerger de nouvelles forces vives afin que les sujets soient eux-mêmes les éléments actifs de ces modifications. »

Gaston Mialaret, Les Sciences de l’éducation,1976

- Une première émergence à la fin du XIXème siècle

- Une seconde institutionnalisation dans la deuxième moitié du XXème siècle

1) Une première institution à la fin du XIXème siècle

-Première apparition du terme « science de l’éducation » en 1810 chez Marc Antoine Julien. Première approche scientifique du fait éducatif

- Instauration de cours complémentaires en sciences de l’éducation dans les facultés de lettres à partir des années 1880.

- Première chaire de sciences de l’éducation à la Sorbonne en 1887, reprise par Emile Durkheim en 1902.

Objectifs de ces cours de science de l’éducation :

- Formations des instituteurs du secondaire (pas d’analyse ou de transformations des pratiques pédagogiques).

- Inscription dans la politique scolaire de la troisième république :

- Justification des réformes de l’instruction (loi Ferry 1882)

- Fonder une morale laïque

- Unifier la population et former des citoyens

Définition de la science de l’éducation par Henri Marion :

« La pédagogie est la science de l’éducation, c’est-à-dire l’étude méthodique, la recherche rationnelle des fins qu’on doit proposer en élevant les enfants et les moyens les mieux appropriés à cette fin. »

2) Sciences de l'éducation et pédagogie

Distinction de Durkheim(Dans Education et Sociologie, 1911) entre pédagogie et science de l’éducation :

Pédagogie = théorie pratique

Science de l’éducation = observation basée sur des faits

« La pédagogie “n’étudie pas scientifiquement les systèmes d’éducation, mais elle y réfléchit en vue de fournir à l'activité de l’éducateur des idées qui le dirigent »

Émile Durkheim, Éducation & Sociologie, 1922

« L’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter chez l’enfant un certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. »

Émile Durkheim, Éducation & Sociologie, 1911

3) Après 1914 et après 1945

- Disparition des chaires de sciences de l’éducation en France après 1914. (Reste en France : à travers la réflexion philosophiques et réflexions de la psychologie et psychopédagogie)

- Entrée à l’université des sciences de l’éducation à partir des années 1960 (avec créations de diplômes spécifiques dans le domaine en sciences de l’éducation + élargissement de la question éducative aux problèmes de didactiques + interrogation sur les pratiques éducatives elle-même)

Deux choses principales questionnent l’unité des sciences de l’éducation :

- La tension entre théorie et pratique

- Diversité d’approche, de méthode, et de réalités étudiées

1) Unité de l'objet "éducation"

- Pluralité d’approches et de méthodes mais unité de l’objet étudié relevant d’une réalité de terrain

2) Recherches en éducation et recherches sur l'éducation

- La recherche en éducation porte directement sur l’éducation et la formation comme pratique : c’est une science de l’éducation (recherche sur le trouble dys-)

- La recherche sur l’éducation : d’autres sciences (sociologie, histoire, etc.) qui se focalisent momentanément sur l’éducation (recherche temps de concentration ou moment en mathématique = en psychologie)

3) Justification de la diversité d'approche des sciences de l'éducation

- Très grande complexité des situations éducatives

Un fait social est un fait qui mobilise l’intégralité des institutions => l’éducation est une fait social

Le fait éducatif peut être analysé à trois niveaux :

- Niveau macro : institutionnel

- Niveau méso : local

- Niveau micro : individuel

« Les sciences de l’éducation sont donc constituées par l’ensemble des disciplines qui étudient, dans des perspectives différentes mais complémentaires et coordonnées, les conditions d’existence, de fonctionnement et d’évolution des situations et des faits d’éducation. »

Gaston Mialaret, Les sciences de l’éducation, 1976

Trois niveaux de ces disciplines scientifiques :

- Celles qui étudient les conditions générales et locales de l’institution scolaire (démographie scolaire, économie de l’éducation, histoire, éducation, éducation comparée (entre différents pays))

- Celles qui étudient la relation pédagogique et l’acte éducatif lui-même (physiologie de l’éduc, psychologie de l’éduc, didactique des diff disciplines, sciences de l’évaluation)

- Les sciences de la réflexion et de l’évolution

Les sciences de l’éducation s’articulent autour d’un objectif commun de renouvellement de la pédagogie comme réflexion sur les apprentissages et comme projet d’action.

Elles s’articulent aussi autour de trois pôles (Plaisance et Vergnaud) :

- Un pôle axiologique (définitions des fins de l’éducation)

- Un pôle scientifique (connaissance produite par les différentes sciences humaines)

- Un pôle praxéologique (orientation vers les pratiques et l’action)

Trois disciplines (Mialaret) :

- Les disciplines qui étudient les conditions générales et locales de l’éducation (1)

- Les disciplines qui étudient les situations et les faits d’éducation

- Les disciplines qui mènent une analyse réflexive

1) Les disciplines qui étudient les conditions générales et locales d'éducation

a) L'histoire de l'éducation et de la pédagogie

Comprendre un processus en étudiant son développement historique.

Plusieurs branches :

- L’histoire de la pensée pédagogique

- L’histoire des méthodes et des techniques pédagogiques

- L’histoire des institutions pédagogiques

b) La sociologie de l'éducation

Branche de la sociologie qui se développe dans la seconde moitié du XXème siècle.

Elle vise la construction d’une théorie globale permettant de donner une lecture intelligible des phénomènes de l’éducation.

c) L'ethnologie de l'éducation

Porte sur l’analyse des conditions d’existences générales qui déterminent la structure de la famille, des institutions sociales, ect.

d) La démographie scolaire

Elle consiste à donner l’état de la population des élèves : son effectif et sa répartition selon certaines variables.

e) L'économie de l'éducation

Porte sur l’étude des budgets des institutions éducatives, les coûts de revient et les dépenses en ce domaine et les prévisions qui peuvent être faites.

f) L'administration scolaire

Porte sur les conditions d’existence de la forme scolaire et de la relation éducative, et plus largement sur l’organisation globale du système éducatif.

g) L'éducation comparée

Porte sur l’analyse et l’interprétation des différents pratiques et politiques en matière d’éducation dans différents pays et différentes cultures.

2) Les disciplines qui étudient les situations et les faits d'éducation

a) Les disciplines qui étudient les conditions et le déroulement de l'acte éducatif sous les angles physiologique, psychologique, psychosociologique et pédagogique

- La physiologie de l’éducation porte sur l’étude simplement des conditions physiologiques relatives aux actes éducatifs

- Sur l’analyse de l’ensemble des institutions, des méthodes, des structures d’un système scolaire

- Sur l’analyse des situations d’éducation

- Sur la psychologie des méthodes et des techniques pédagogiques

- Sur la psychosociologie des petits groupes

- Les sciences qui étudient les situations et les faits d’éducation

- Les sciences de la communication et de l’information

b) Les didactiques et la théorie des programmes

Portent sur les situations d’éducation concrètes, pose la question du type d’enseignement, des contenus et des méthodes mobilisés pour les transmettre.

c) Les sciences des méthodes et des techniques pédagogiques

Portent sur les méthodes pédagogiques particulières, comme les pédagogies Montessorienne ou Decrolyenne.

d) Les sciences de l'évaluation

Portent sur l’évaluation des élèves à l’école.

3) Analyse réflexive et science du futur

- La philosophie de l'éducation

- La science prospective

4) Deuxième proposition de classification des sciences de l'éducation

Gaston Mialaret propose une deuxième classification des sciences de l’éducation, basée sur l’approche via les différents pratiques éducatives.

Classification basée autour de deux pôles :

- Les sciences qui s’intéressent soit à l’ensemble de l’éducation, soit aux différents partenaires

- Les sciences orientées autour des trois fonctions éducatives :

- Les fonctions de décision ou de choix d’une politique (décideurs)

- Les fonctions de gestion et d’administration (gestionnaire)

- Les fonctions d’action éducative (éducateur et éducatrice)

A quoi servent les sciences de l’éducation ?

- Rôle d’explication

- Rôle de justification

- Rôle d’amélioration

- Rôle de formation

« Les sciences de l’éducation ont donc, tout d’abord, un intérêt pratique : celui d’aider l’action pédagogique quel que soit le niveau auquel elle se situe. Elles ont, comme toutes les autres disciplines scientifiques, un rôle indirect à jouer dans le concert actuel de la recherche : constituer, pour d’autres disciplines, un terrain de mise à l’épreuve de certaines théories appartenant à d’autres domaines. »

Gaston Mialaret, Les sciences de l’éducation, 1976