DÉFINITION : Le processus d’innovation correspond à l’ensemble des étapes qui permettent de transformer une idée nouvelle en un produit, service ou procédé effectivement exploité sur un marché. C’est le chemin qui va de la conception à la commercialisation.

Vision classique du processus :

La plupart des études sur l’innovation le présentent comme une séquence linéaire au sein d’une même organisation :

- Génération de l’idée

- Développement

- Mise en œuvre

- Adoption

- Diffusion

Mais selon Damanpour (2020) :

Ce schéma n’est pas toujours respecté :

- Une organisation peut générer une innovation sans l’adopter elle-même.

- Elle peut aussi adopter une innovation existante sans qu’elle soit le fruit de ses propres efforts internes.

Damanpour identifie trois grands processus fondamentaux dans l’innovation :

1. La génération

- Elle correspond à la recherche, au développement et à la commercialisation d’un produit ou d’une pratique considérés comme nouveaux.

- Ce processus regroupe toutes les activités destinées à concevoir et développer des idées nouvelles, dans le but qu’elles soient mises sur le marché.

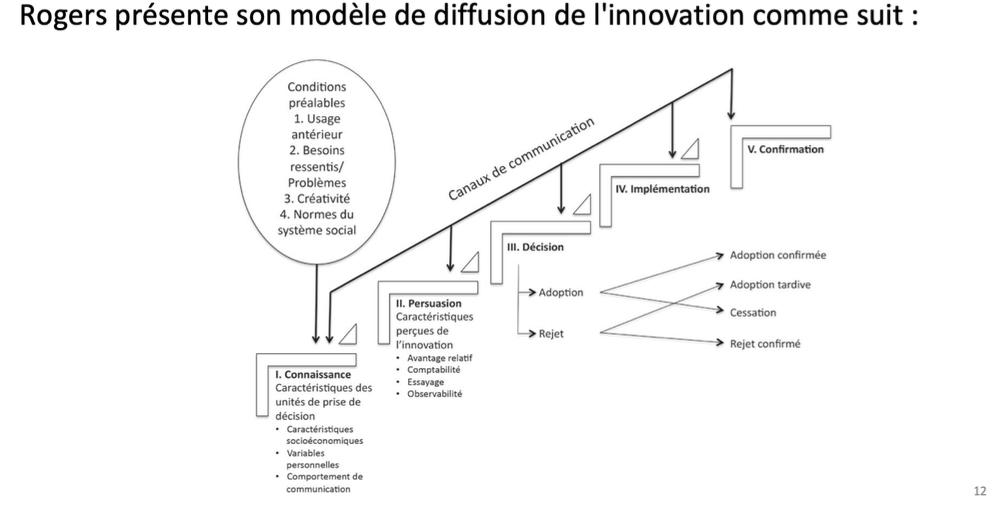

2. La diffusion

- C’est le processus qui concerne la vitesse et le taux d’adoption d’une innovation par les utilisateurs ou adoptants potentiels.

- Elle inclut des actions telles que :

- L’acquisition de l’innovation,

- L’adaptation à son propre contexte,

- L’implémentation dans les pratiques.

3. L’adoption

- L’adoption est un processus de résolution de problème.

- Elle repose sur la sélection, l’adaptation et la mise en application, pour la première fois, d’une idée existante.

- L’objectif est de satisfaire un besoin ou de résoudre un problème dans l’organisation.

Génération

→ C’est quand on imagine et crée une idée nouvelle (produit, service ou méthode).

👉 Exemple : une entreprise invente un nouveau produit.

Diffusion

→ C’est quand l’idée se répand et que d’autres personnes ou entreprises commencent à l’utiliser.

👉 Exemple : de plus en plus d’entreprises achètent et utilisent ce nouveau produit.

Adoption

→ C’est quand une entreprise décide d’utiliser une idée (nouvelle ou déjà existante) pour résoudre un problème ou répondre à un besoin.

👉 Exemple : une entreprise commence à utiliser une méthode déjà connue pour améliorer son travail.

À savoir sur le processus d’innovation

- Une entreprise peut parfois créer une innovation et l’adopter directement, mais en général on étudie séparément:

- la génération

- et l’adoption,

car ce sont deux étapes différentes.

- 📍Génération et adoption ➜ se passent à l’intérieur de l’entreprise (interne).

- 📣Diffusion ➜ se passe à l’extérieur (externe), car elle dépend de comment l’innovation se propage autour (clients, concurrents, partenaires…).

- ➡️ C’est surtout un processus de communication entre plusieurs acteurs dans l’environnement de l’entreprise.

La génération de l'innovation

- La génération d’innovation est le processus qui consiste à créer de nouvelles idées.

- Ce processus passe par plusieurs étapes :

- Identifier une opportunité.

- Formuler une idée.

- Faire des recherches.

- Concevoir ou créer un design.

- Développer commercialement.

- Faire le marketing.

- Distribuer l’innovation.

Ce processus commence par des individus qui trouvent une idée, puis l’organisation la développe.

Une fois créée, l’innovation peut être utilisée par l’organisation ou partagée avec d’autres qui pourraient l’adopter.

- L'innovation n’est pas seulement un résultat, mais un processus qui crée de l’incertitude et de l’instabilité.

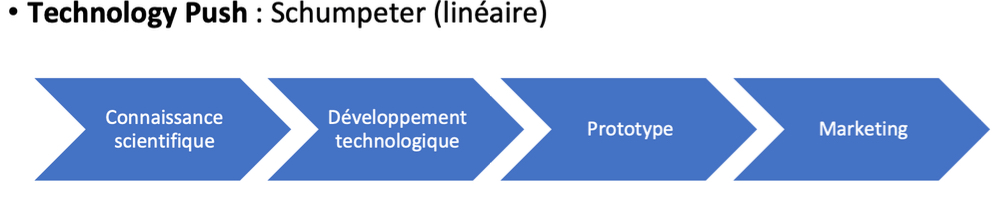

- Il existe deux grands types de modèles pour comprendre ce processus :

- Modèles en phases : Ce sont des modèles linéaires, découpant l'innovation en étapes successives.

- Modèles interactifs : Ces modèles rejettent l'idée de séquences fixes et considèrent l'innovation comme un processus interactif, plus flexible.

- Bien que ces deux modèles soient souvent opposés, leurs apports sont complémentaires.

A. Modéles en phases

- Ce modèle considère le développement de l'innovation comme une suite d'activités pour transformer une idée en un produit ou service, puis le diffuser commercialement.

Principes du modèle :

- Le processus est séquentiel, mais il peut y avoir des retours entre les phases (pas forcément strictement linéaire).

- Chaque phase est dirigée par une fonction spécifique de l'entreprise, mais d'autres fonctions peuvent intervenir.

- Entre chaque phase, l'entreprise prend des décisions : doit-on continuer ou arrêter le projet ?

Avantages :

- Limitation des risques financiers : Évaluation du projet à chaque phase.

- Contrôle simplifié : Regroupement des tâches similaires sous une fonction principale.

Inconvénients :

- Développement plus lent de l'innovation.

- Manque de cohérence globale entre les phases.

- Absence des retours clients pendant le processus. Les besoins des utilisateurs ne sont pris en compte qu’après la commercialisation.

B.Les modèles interactifs

Ces modèles remettent en question l'idée que l'innovation suit un processus linéaire, comme dans le modèle en phases.

Types d’interactions dans ces modèles :

- Interaction entre les fonctions internes de l'entreprise (modèle intégré).

- Interaction entre l'entreprise et son environnement extérieur (modèle sociologique).

• Deux types d'interactions sont mis en avant dans ces modèles :

- celles qui concernent les différentes fonctions impliquées dans le développement de

- l'innovation (modèle intégré) et

- celles qui relient l'entreprise innovatrice et son environnement (modèle sociologique).

Modèle intégré :

- Toutes les activités liées à l'innovation sont réalisées en même temps dans une équipe de développement unifiée, avec toutes les compétences nécessaires pour mener à bien le projet.

Avantages du modèle intégré :

- Réduction du temps pour développer l'innovation.

- Collaboration renforcée entre les fonctions de l'entreprise.

- Réactivité accrue face aux changements dans l'environnement.

Exemple du modèle tourbillonnaire (Akrich, 1988) :

- L'innovation peut naître dans divers endroits : laboratoire, service commercial, usine ou même chez un client.

- L'innovation évolue progressivement à travers des tests et des évaluations, confrontée aux connaissances théoriques et aux besoins des utilisateurs.

Avantages :

- Flexibilité : Les modèles interactifs s'adaptent facilement aux changements rapides, donc ils sont très utiles dans des environnements où tout évolue vite.

- Réduction des risques : En testant tôt les idées, on peut repérer les problèmes très rapidement et éviter de faire de grosses erreurs coûteuses plus tard.

- Centrée sur l'utilisateur : L'innovation est conçue pour répondre directement aux besoins des clients, ce qui assure que le produit ou service est utile et apprécié.

- Amélioration continue : Même après le lancement, l'innovation peut encore être améliorée, ce qui permet d'être toujours à jour et compétitif.

Limites :

- Temps et coûts : Comme il y a beaucoup de tests et de modifications, cela peut ralentir le développement et augmenter les coûts si le processus n'est pas bien géré.

- Complexité organisationnelle : Cela nécessite une bonne coordination entre toutes les équipes et une gestion souple du projet, ce qui peut être compliqué.

- Difficulté dans les entreprises traditionnelles : Les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des méthodes plus classiques peuvent avoir du mal à s'adapter à cette manière de travailler, car elle est plus flexible et collaborative.

Réconciliation entre les modèles séquentiels et interactifs

Les deux modèles que l'on a abordés — le modèle séquentiel et le modèle interactif — sont souvent vus comme opposés, mais en réalité, ils se complètent bien dans le processus d'innovation. Voici pourquoi :

Le modèle séquentiel

Le modèle séquentiel est comme une série d’étapes qui doivent être réalisées dans un certain ordre. Par exemple, une entreprise commence par une idée, puis elle passe à la phase de développement du produit, et enfin elle le commercialise. Ce modèle permet de bien contrôler chaque étape et de s'assurer qu'aucune phase ne soit négligée.

C’est un peu comme si tu construisais une maison. D'abord, tu fais le plan, ensuite tu construis les fondations, puis les murs, etc. Ce modèle est parfait lorsque tu veux avoir une vision claire de ce qui doit être fait à chaque étape. Il aide aussi à gérer les risques en évaluant l’avancement à chaque phase et en décidant s’il faut continuer ou arrêter.

Le modèle interactif

Le modèle interactif, en revanche, n’est pas aussi rigide. Ce modèle dit que l’innovation ne suit pas une ligne droite avec des étapes fixes, mais plutôt un processus fluide où chaque étape est influencée par des ajustements continus. En d'autres termes, pendant le développement, les équipes testent des prototypes, recueillent des retours des utilisateurs, et ajustent le produit en fonction de ce qu'elles apprennent. Cela permet de réagir rapidement aux changements ou problèmes qui peuvent survenir pendant le développement.

Imaginons que tu sois en train de concevoir une application mobile. Au lieu de simplement suivre un plan, tu fais des tests auprès de tes utilisateurs, tu modifies l’application en fonction de leurs retours, et tu continues à itérer. Cela rend le processus beaucoup plus flexible et adaptable.

Comment ces modèles se complètent

Même si ces modèles semblent opposés, ils ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, ils se complètent bien, car chacun a ses avantages dans certaines situations.

- D'abord, l'entreprise peut commencer avec un modèle séquentiel pour bien cadrer son projet, définir les grandes lignes, et s’assurer qu’elle a une bonne base pour démarrer.

- Ensuite, lorsqu’elle commence à tester son idée, il peut être nécessaire de passer au modèle interactif pour ajuster et améliorer l'innovation au fur et à mesure qu’elle obtient des retours des utilisateurs ou des résultats de tests. Cela permet de ne pas rester bloqué dans un plan figé et de s’adapter à la réalité du marché.

Les deux questions clés pour l'entreprise

Lorsqu'une entreprise développe une innovation, elle doit constamment se poser deux questions :

- Comment peut-on développer l'innovation ? Cela implique toutes les étapes internes pour concevoir, tester et perfectionner le produit ou service.

- Comment peut-on la diffuser ? Cela concerne la manière dont l’entreprise va faire connaître et accepter l'innovation par les clients. Cela passe par la communication, la publicité, mais aussi par la manière dont le produit est perçu et utilisé.

La diffusion elle-même peut être un processus innovant. L’entreprise doit s’adapter au marché et parfois faire évoluer son produit pour qu’il réponde mieux aux besoins des utilisateurs. C’est là que les deux modèles se rejoignent : l’entreprise doit à la fois développer l’innovation et la diffuser efficacement.

Processus de Génération d'Innovations Non Technologiques

Les innovations non technologiques, comme les innovations managériales, suivent un processus spécifique qui diffère des innovations technologiques. Ce processus est divisé en quatre étapes principales, et il peut y avoir des allers-retours entre celles-ci.

1. Motivation

La motivation est la première étape du processus. Elle correspond à la prise de conscience du manager sur la nécessité d'innover. Au lieu de se contenter de pratiques existantes, le manager cherche à répondre à un besoin de changement ou d’amélioration dans la gestion de l'organisation.

2. Invention

L'invention est l'étape où des idées de nouvelles pratiques sont testées dans un cadre expérimental. Cela permet de valider des concepts innovants avant de les intégrer dans l'organisation. C’est un moment de créativité où les idées sont explorées.

3. Implémentation

Une fois que les pratiques sont testées et validées, l’implémentation intervient. C’est l'étape où les innovations sont mises en place de manière concrète dans l'organisation, avec des activités techniques pour assurer leur bonne opérationnalité.

4. Théorisation et Labélisation

La dernière étape consiste à rendre l’innovation officielle et reconnue au sein de l’organisation. Elle comprend les actions nécessaires pour que l'innovation soit acceptée, théorisée et labellisée, ce qui lui permet d’être intégrée dans la culture de l’organisation.

Ce processus montre que l'innovation managériale est non seulement un test de nouvelles pratiques, mais aussi une démarche stratégique pour améliorer la gestion au sein d'une organisation.