I. Les sources des obligations en droit civil

📌Référence légale : Article 1100 du Code civil.

En droit civil, il existe deux sources d’obligation :

- L’acte juridique :

- Manifestation de volonté ayant pour but de produire des effets de droit (Article 1100-1 du CC).

- Exemples : un contrat, un testament.

- Le fait juridique :

- Événement auquel la loi attache des effets de droit sans qu’ils aient été voulus (Article 1100-2 du CC).

- Exemples : un accident, un quasi-contrat comme la restitution de l’indu.

📌 Distinction entre fait juridique licite et illicite :

- Fait juridique illicite : Engage la responsabilité civile de son auteur s’il a commis une faute, obligeant à verser des dommages et intérêts.

- Fait juridique licite : Plus rare, il donne naissance à un quasi-contrat (exemple : restitution de l’indu).

PARTIE 1 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Introduction au droit de la responsabilité civile

📌 Définition : La responsabilité vient du latin "respondere", qui signifie répondre de ses actes ou de ceux d’autrui.

- En droit pénal : synonyme de culpabilité.

- En droit civil : obligation légale de réparer le dommage causé à autrui.

📌 Double fonction de la responsabilité civile :

- Fonction réparatrice : Indemnisation de la victime.

- Fonction normative : Imposition de règles de conduite nécessaires à la vie en société (prévention des comportements antisociaux).

📌 Importance pratique :

- Les affaires de responsabilité civile sont parmi les plus nombreuses jugées par les tribunaux.

- Elle assure un équilibre entre civisme, humanité et liberté (Saint-Exupéry : « Être homme, c'est être responsable »).

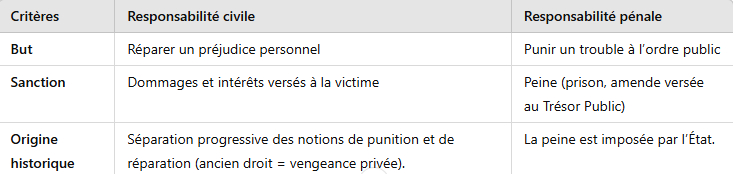

Section 1 : Distinction entre responsabilité civile et pénale

📌 Différences fondamentales :

📌 Cas particulier de cumul des responsabilités :

- Un même fait peut être source à la fois de responsabilité civile et pénale (ex. : agression entraînant des blessures).

- Double action possible :

- Action publique pour prononcer la peine.

- Action civile pour obtenir réparation.

📌 Réforme importante :

- Loi du 10 juillet 2000 : Distinction entre faute civile et pénale non intentionnelles (Article 4-1 du CPP).

- Si un juge pénal ne reconnaît pas une faute pénale, cela n’empêche pas un juge civil d’indemniser la victime.

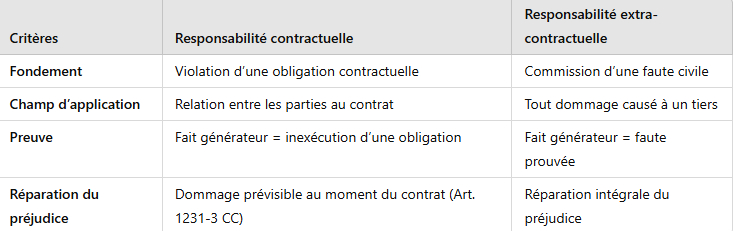

Section 2 : Distinction entre responsabilité contractuelle et extra-contractuelle

📌 Principe de distinction :

- Responsabilité contractuelle : Naît de l’inexécution d’un contrat.

- Responsabilité extra-contractuelle : Naît d’un fait dommageable en dehors d’un contrat.

📌 Différences entre les deux régimes :

📌 Conséquence : le principe du non-cumul

- Interdiction d’opter entre responsabilité contractuelle et délictuelle si un contrat lie les parties.

- Ex. : Arrêt du 28 juin 2012 (accident d’un enfant dans une aire de jeu d’un restaurant) → seule la responsabilité contractuelle s’applique.

Section 3 : Les fondements de la responsabilité civile extra-contractuelle

📌 Pourquoi une personne doit-elle réparer un dommage ? Trois théories :

- La faute (Code civil 1804) :

- Nécessité de prouver une faute pour obtenir réparation.

- Limite : Si le dommage est accidentel, aucune réparation n’est due.

- Le risque (19e siècle, Saleilles & Josserand) :

- Théorie du risque créé : Celui qui crée un risque doit en assumer les conséquences.

- Théorie du risque profit : Celui qui tire un avantage d’une activité doit indemniser les dommages causés.

- Ex. : Loi du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation) → le conducteur indemnise la victime même sans faute.

- La garantie (Starck, 1947) :

- L’accent est mis sur les droits de la victime plutôt que sur la faute du responsable.

- Exemple : Loi du 19 mai 1998 (produits défectueux) → responsabilité sans faute du fabricant.

Section 4 : Évolutions de la responsabilité civile extra-contractuelle

📌 Renouvellement des fonctions de la responsabilité civile :

- Fonction préventive :

- Certains auteurs suggèrent une extension de la responsabilité civile pour inclure un principe de précaution (prise en compte de risques incertains).

- Le droit actuel ne reconnaît pas cette fonction.

- Fonction punitive :

- En principe, la responsabilité civile ne punit pas (contrairement au droit pénal).

- Idée émergente : intégrer des dommages et intérêts punitifs pour sanctionner certaines fautes lucratives (ex. : atteinte à la vie privée).

- Projet de loi du 13 mars 2017 : introduction d’une amende civile plafonnée, mais abandonnée en 2020.

A retenir :

✔ Deux sources d’obligation : Acte juridique (volontaire) et fait juridique (non voulu).

✔ Distinction responsabilité civile / pénale : Réparation vs. répression.

✔ Distinction responsabilité contractuelle / extra-contractuelle : Obligation préexistante vs. faute autonome.

✔ Trois fondements de la responsabilité civile : Faute, risque, garantie.

✔ Évolutions récentes : Débat sur la prévention et la sanction en droit civil.

Les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle

Introduction

La responsabilité civile extracontractuelle impose trois conditions indispensables pour sa mise en œuvre :

- Un dommage subi par la victime.

- Un fait générateur (faute, fait d'une chose, fait d'autrui).

- Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

Le dommage et le lien de causalité sont communs à tous les régimes de responsabilité, tandis que le fait générateur varie selon les hypothèses.

I. Le dommage

Le dommage correspond à l'atteinte subie par la victime. Il se distingue du préjudice, qui est la conséquence juridique du dommage et qui est soumis à l'appréciation du juge.

A. La nature du dommage

- Le dommage corporel : Atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il englobe des éléments à la fois matériels et moraux, et engendre des préjudices patrimoniaux (ex : frais médicaux) et extra-patrimoniaux (ex : souffrance endurée).

- Le dommage matériel : Atteinte à un intérêt patrimonial, pouvant prendre deux formes :

- Perte subie (ex : destruction d'un bien, frais médicaux).

- Manque à gagner (ex : perte de revenus due à une incapacité de travail).

- Le dommage moral : Atteinte à un intérêt extra-patrimonial, longtemps controversée, mais admise par la jurisprudence. Il inclut :

- Préjudice de souffrance (pretium doloris).

- Préjudice esthétique (atteinte à l'apparence physique).

- Préjudice d'agrément (privation d'activités de loisirs et sportives, évolution jurisprudentielle avec l'arrêt du 28 mai 2009).

- Préjudice de déficit fonctionnel (arrêt du 28 mai 2009).

- Préjudice d’angoisse de mort imminente (arrêt du 25 mars 2022).

- Préjudice d’affection (souffrance des proches, préjudice par ricochet).

- Préjudice moral lié à la perte d’un animal (arrêt du 14 février 1962).

B. Les caractères du dommage

- Le dommage doit être certain : Il doit être réel et non hypothétique. Il peut être :

- Actuel (ex : dégradation d’un bien).

- Futur, s'il est certain et évaluable.

- Perte de chance : disparition certaine d'une possibilité favorable (ex : échec à un concours suite à un accident, faute d’un avocat rendant irrecevable un pourvoi).

- Le dommage doit être direct : Il doit découler immédiatement du fait générateur (art. 1231-4 du Code civil, applicable en matière délictuelle).

- Le dommage doit être légitime : Il doit résulter de l’atteinte à un intérêt légitime et licite (exclusion du travail dissimulé, refus de reconnaissance d’un préjudice en cas d’IVG involontaire, affaire Perruche et loi du 4 mars 2002).

A retenir :

Le dommage constitue la première condition essentielle de la responsabilité civile extracontractuelle. Il doit être réel, direct et légitime. Sa nature peut être corporelle, matérielle ou morale, avec une jurisprudence en constante évolution quant à la reconnaissance de nouveaux préjudices.

Le lien de causalité en responsabilité civile

Sous-titre 2 : Le lien de causalité

Le lien de causalité est l'une des trois conditions essentielles à la mise en œuvre de la responsabilité civile. Il doit exister un rapport de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. L'article 1240 du Code civil pose cette exigence en énonçant : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette exigence figure également dans d'autres articles du Code civil (1241, 1243, 1244, 1245).

Section 1 : La définition du lien de causalité

Paragraphe 1 : La définition doctrinale du lien de causalité

L'absence de définition légale a conduit la doctrine à développer deux théories principales :

A - La théorie de l'équivalence des conditions

- Considère que toutes les fautes et événements ayant contribué à la réalisation du dommage doivent être retenus.

- Tous les faits ayant concouru au dommage sont placés sur un même plan.

- Exemple : si un dommage ne se serait pas produit sans un certain fait, ce fait est retenu comme cause.

B - La théorie de la causalité adéquate

- Ne retient que les fautes ou faits ayant joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage.

- Réduit ainsi le nombre de responsables potentiels.

- Le projet de réforme de la responsabilité civile ne définit pas le lien de causalité afin de laisser une marge d'appréciation au juge.

Paragraphe 2 : L'appréciation jurisprudentielle du lien de causalité

La jurisprudence oscille entre ces deux théories, sans adopter de principe fixe :

Application de la théorie de l'équivalence des conditions :

- Arrêt du 24 mai 1971 : un automobiliste ayant mal fixé un bagage sur son toit est responsable des dommages causés par un cheval effrayé par la chute du bagage.

- Arrêt du 4 décembre 2001 : un automobiliste responsable d'un accident l'est aussi des préjudices subis par la victime due à une transfusion sanguine ayant entraîné une contamination.

- Arrêt du 18 avril 2013 : retient la faute de surveillance des adultes responsables d'un enfant qui s'est fait percuter par une voiture.

Application de la théorie de la causalité adéquate :

- Arrêt du 4 mars 1981 : l'automobiliste ayant laissé sa portière ouverte n'est pas responsable du dommage causé par le voleur de son véhicule.

- Un propriétaire de hangar ayant négligé de fermer son entrepôt de détonateurs n'est pas responsable de l'explosion causée par un voleur.

Section 2 : La preuve du lien de causalité

- Principe : La charge de la preuve repose sur le demandeur en responsabilité civile.

- Moyens de preuve : Le lien de causalité, étant un fait juridique, peut être prouvé par tout moyen, y compris par présomptions.

- Allègement de la charge de la preuve dans certains cas exceptionnels :

- Arrêt du 17 juin 2010 : en cas d'infection nosocomiale contractée dans plusieurs établissements de santé, chaque établissement doit prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'infection.

- Présomption judiciaire et CJUE, arrêt du 21 juin 2017 : la preuve du caractère défectueux d'un produit et du lien de causalité peut être apportée par un faisceau d'indices (ex. : maladie apparue peu après une vaccination, absence d'autres causes plausibles).

Les juges doivent apprécier les indices au cas par cas et ne reconnaissent pas systématiquement la valeur probatoire de chaque indice.

Le fait générateur de responsabilité et la responsabilité pour faute

I. Le fait générateur de responsabilité

A. Définition

- Désigne la cause du dommage.

- Article 1242, al. 1 du Code civil : on est responsable du dommage causé par son propre fait, par celui des personnes dont on doit répondre, ou par des choses sous notre garde.

B. Les trois faits générateurs

- La faute du responsable

- La faute est une erreur de conduite qui peut être une action ou une omission.

- Elle peut être intentionnelle ou non intentionnelle.

- Exemples : un conducteur brûle un feu rouge et provoque un accident, un médecin néglige un patient, entraînant une aggravation de son état de santé.

- Le fait d’une chose sous sa garde

- Le gardien d'une chose est responsable du dommage qu’elle cause.

- La responsabilité est objective : il suffit que la chose ait joué un rôle actif dans la survenance du dommage.

- Exemples : un mur qui s’effondre et blesse un passant, un chien qui mord un piéton, un objet mal entreposé qui tombe sur quelqu’un.

- Le fait d’un tiers

- Un individu peut être responsable du fait d’un tiers dont il doit répondre (parent-enfant, employeur-salarié, enseignant-élève).

- Toutefois, si le fait d’un tiers intervient indépendamment de toute relation de responsabilité, il peut avoir un effet sur l’imputation du dommage.

- Absence d’exonération partielle : le fait d’un tiers ne permet pas d’atténuer la responsabilité du défendeur, sauf s’il revêt les caractères de la force majeure.

- Responsabilité in solidum des coauteurs : en cas de pluralité de responsables, chacun est tenu à l’entière réparation du dommage à l’égard de la victime, qui peut réclamer la totalité à l’un d’eux, charge à ce dernier de se retourner contre les autres coresponsables.

- Exemples : deux automobilistes provoquent un accident par des fautes concomitantes, une rixe où plusieurs personnes causent des blessures.

II. La responsabilité pour faute

A. Valeur constitutionnelle

- Reconnue par le Conseil constitutionnel (décision du 9 novembre 1999).

- Fondement : article 4 de la DDHC de 1789 (« Nul n’a le droit de nuire à autrui »).

B. Conditions de la responsabilité pour faute (article 1240 du CC)

- Un dommage

- Peut être matériel (détérioration d’un bien), corporel (blessure) ou moral (atteinte à la réputation).

- Un lien de causalité

- Le dommage doit être directement causé par la faute.

- Théories en jurisprudence : causalité adéquate (le fait était normalement de nature à causer le dommage) et équivalence des conditions (tout fait ayant contribué au dommage est une cause).

- Une faute

- Une violation d’une norme de comportement socialement admise.

III. La définition de la faute

A. L’élément objectif

- La faute = erreur de conduite.

- Appréciation in abstracto : par rapport à une personne raisonnable normalement prudente et diligente.

- Prise en compte des circonstances (temps, lieu, activité exercée).

- Preuve par tout moyen, la charge pesant sur la victime.

B. L’élément subjectif

- Avant : la faute impliquait un discernement.

- Évolution : abandon du critère du discernement (loi du 3 janvier 1968, arrêt du 13 juillet 1976, arrêts d’Assemblée plénière du 9 mai 1984).

- Aujourd’hui : faute objective, définie comme une erreur de conduite, indépendante du discernement.

IV. La diversité des fautes

A. Faute intentionnelle et non intentionnelle

- Faute intentionnelle (article 1240) : l’auteur veut l’acte et le dommage.

- Faute non intentionnelle (article 1241) : l’auteur n’a pas voulu le dommage mais a commis une imprudence ou négligence.

- Faute lourde : négligence grossière, surtout en matière contractuelle.

- Faute inexcusable : particulièrement grave, surtout en accidents du travail et circulation.

B. Faute de commission et d’omission

- Commission : acte positif (ex : porter un coup).

- Omission : abstention fautive (ex : ne pas signaler un danger - arrêts du 6 janvier 2000 et du 28 novembre 2007).

- Arrêt Branly (27 février 1951) : l’omission peut constituer une faute.

C. Faute sportive

- Modifie l’appréciation de la faute : les risques normaux sont acceptés.

- Seule une violation des règles du jeu engage la responsabilité.

- Arrêt du 10 juin 2004 : le juge peut retenir une faute civile même si l’arbitre n’a pas sanctionné.

D. Faute dans l’exercice d’un droit

- L’abus de droit engage la responsabilité civile.

- Affaire Clément-Bayard : abus du droit de propriété.

V. Les causes d’exonération de la responsabilité pour faute

A. Les faits justificatifs

- Légitime défense : proportionnée et nécessaire.

- Ordre de la loi : obligation d’agir.

- État de nécessité : acte causant un dommage pour en éviter un plus grave.

B. La force majeure

- Événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

- Exemples : catastrophe naturelle, grève, émeute.

- Conséquence : exonération totale de responsabilité.

- La force majeure est appréciée in abstracto (ex : cyclone annoncé non exonératoire).

A retenir :

La responsabilité pour faute repose sur l’erreur de conduite et non sur l’intention. Les évolutions jurisprudentielles ont supprimé la condition de discernement. Toutefois, des exonérations existent, notamment en cas de force majeure ou de faits justificatifs.