En 1814-1815, les puissances européennes imposent à la France le retour de la monarchie avec le frère de Louis XVI : Louis XVIII (il ne prend pas le titre de Louis XVII par respect pour son neveu, mort pendant la Révolution). Celui-ci ne peut pas réinstaurer une monarchie absolue, mais il restreint fortement le pouvoir des citoyens. Son autre frère, Charles X, lui succède à sa mort en 1824. Il restreint encore davantage les libertés, souhaitant se rapprocher de l'absolutisme d'Ancien Régime : cela provoque les journées des Trois Glorieuses en 1830 avec des révoltes immortalisées par Delacroix dans son tableau La Liberté guidant le peuple, Charles X est remplacé par son cousin Louis Philippe d'Orléans, devenu Louis Philippe Ier, roi des Français et non plus roi de France. Il se place en souverain libéral et ouvert à plus de droits pour les citoyens. Mais il évolue progressivement vers un régime de restrictions et de censure.

1892 : la République fête ses cent ans

Les expériences politiques depuis l'Empire

La Liberté guidant le peuple, Delacroix

Cela conduit à de nouvelles révoltes en février 1848, dans un contexte européen de printemps des peuples (des révoltes simultanées permises par une intense diffusion des idées nationalistes et libérables).

Les révoltés instaurent la Deuxième République et prennent rapidement des décisions importantes : abolition de la peine de mort pour raison politique, droit au travail pour tous, abolition de l'esclavage.

Les élections présidentielles sont remportées par le neveu de Napoléon Ier : Louis-Napoléon Bonaparte.

En 1852, il fait valider aux Français un nouveau changement de régime de façon à devenir Empereur : il se nomme alors Napoléon III (et non Napoléon II, par respect pour le fils de Napoléon mort quelques années auparavant).

Le Second Empire est marqué par des phases de restrictions des libertés et d'autres phases de plus grande ouverture libérale. Paris est modernisé.

En 1870, la guerre contre la Prusse débute suite à un différend diplomatique. La France est rapidement envahie et Napoléon III est contraint d'abdiquer.

La Troisième République est alors proclamée en plein conflit, celui-ci se terminant en 1871 avec la perte de l'Alsace et de la Moselle.

10 premières années instables :

- Révolutionnaires tentent d'instaurer un régime communiste à Paris (la Commune)

- les monarchistes veulent le retour de la royauté

- les bonapartistes le retour d'un pouvoir fort

- les républicains ne sont pas unis sur le régime qu'ils souhaitent instaurer.

La stabilisation dans les années 1880 passe en partie par le consensus autour des symboles républicains et par des changements sociétaux conséquents avec l'école gratuite, laïque et obligatoire.

A la tête de la Troisième République est élu président qui a peu de pouvoir. C'est le président du Conseil (sorte de Premier Ministre) qui gouverne avec ses ministres. Le suffrage est dit universel (mais il reste masculin) et les Français sont représentées par deux assemblées : la Chambre des députés et le Sénat. La Troisième République dure jusqu'en 1940 quand le Maréchal Pétain instaure le régime de Vichy.

Les cérémonies et les symboles républicains

En 1892 a lieu la commémoration du centenaire de la naissance de la Première République : importante puisque la république est plus solidement implantée que dans les premières années de la Troisième République : cette célébration vise à rappeler le rôle de la période révolutionnaire. Cela permet un nouveau régime de préciser qu'il ne se situe pas dans la lignée de la Terreur, mais qu'il reprend à son compte une partie des héritages de la Révolution française. Les campagnes françaises sont encore peu républicaines et cette commémoration permet de favoriser l'acceptation de ce régime.

Une série de lois permet au régime républicain de préciser quelle symbolique celui-ci s'appuie. La Marseillaise devient l'hymne national. Ce chant guerrier, écrit par Rouget de Lisle pendant la Révolution, rappelle la nécessaire union du peuple contre ses adversaires. Le jour de la fête nationale fait en revanche beaucoup plus débat. Le 14 juillet est choisi, mais pas seulement pour la référence à la prise de la Bastille de 1789 (jugé comme un souvenir trop violent par de nombreux députés) : il s'agit de commémorer aussi la Fête de la Fédération qui a eu lieu en 1790 et dont l'ambition était de faire venir des représentants de tout le pays pour célébrer les changements en cours. D'autres symboles sont réinfirmés :

- Le drapeau tricolore vient de la Révolution française reprenant alors les couleurs de la ville de Paris (bleu et rouge) avec le blanc de la monarchie inséré dans son centre.

Il en va de même pour Marianne, l'allégorie de la République. Elle porte un bonnet phrygien en référence aux esclaves affranchis de période antique et symbolise la liberté. De nombreux bustes de Marianne sont érigés pendant la Troisième République et placés dans les bâtiments administratifs : la devise Liberté-Egalité-Fraternité fait aussi son grand retour, tout en suscitant des débats : certains représentants auraient préférés "Solidarité" à "l'Egalité" et d'autres trouvent que la Fraternité est trop connotée religieusement. Lors de la fête nationale, le 14 juillet 1880, la devise commence à être apposée sur les frontons des édifices publics.

Cette symbolique républicaine rappelle ainsi aux Français qu'ils vivent en République et que celle-ci est porteuse de valeurs issues de la période révolutionnaire.

L'expansion de la colonisation

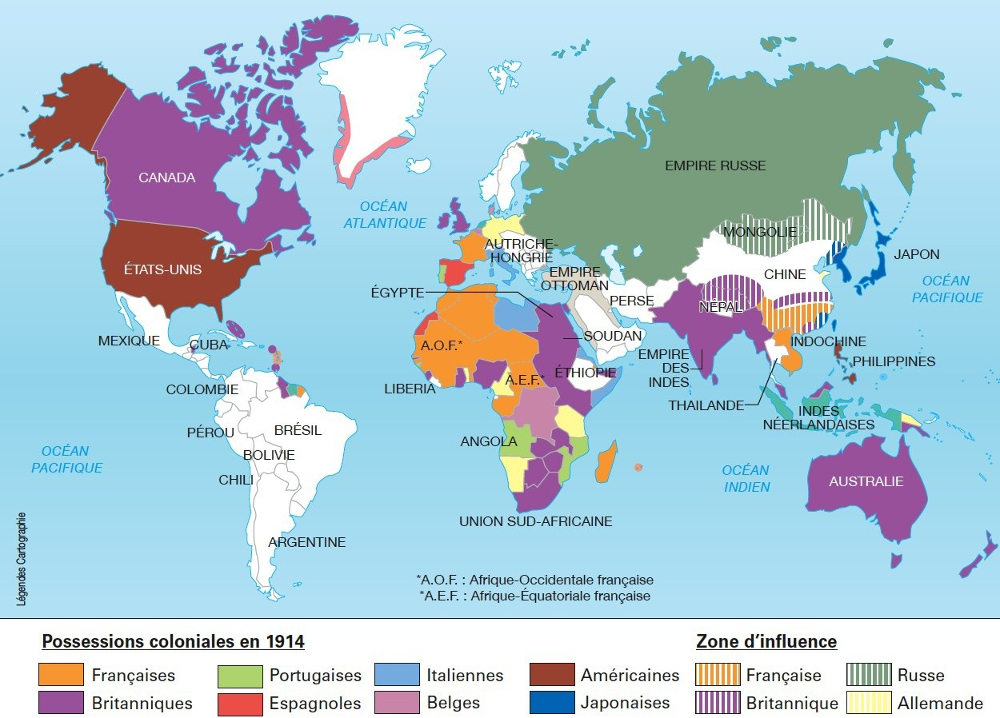

En 1870, la France possède déjà des colonies aux Caraïbes, à la Réunion, dans des comptoirs en Inde, en Algérie et en Indochine. L'Empire français s'étend de façon importante durant la Troisième République avec la création de l'AOF (Afrique occidentale française) et de l'AEF (Afrique équatoriale française) par ex.

Pour le régime en place, l'expansion coloniale permet de valoriser la fierté nationale après la défaite de la Prusse. Jules Ferry justifie cette idéologie coloniale par la mission civilisatrice de la métropole vis à vis des populations locales. D'autres pays européens sont en pleine expansion, ce qui aboutit à la conférence de Berlin en 1885 pour un partage pacifique de l'Afrique. Mais les conquêtes sont souvent très violentes et engendrent des déplacement forcés de la population.

L'Empire français est, à la veille de la Première Guerre Mondiale, le deuxième empire du monde après le Royaume-Uni. Il s'étend sur 10M de km2 et la France administre 50M de colonisés. Certains territoires sont des colonies de peuplement (Algérie) quand d'autres sont des colonies d'exploitation (AOF). La France pratique à la fois une politique d'assimilation (usage de la langue française) et une politique d'association en se servant des élites locales. Les ressources économiques locales sont exploitées par la métropole et les populations doivent souvent faire du travail forcé.

Les empires coloniaux en 1914