Anatomie du système urinaire et place des reins dans l’organisme :

Le système urinaire permet de produire, stocker et évacuer l’urine. Il est composé de plusieurs organes situés dans l'abdomen et le bassin.

1️⃣ Organes du système urinaire

✅ Dans la cavité abdominale :

- Reins (droit et gauche) → filtrent le sang et produisent l’urine.

- Uretères (droit et gauche) → transportent l’urine des reins à la vessie.

✅ Dans la cavité pelvienne :

- Vessie → stocke l’urine avant l’évacuation.

- Urètre → canal qui permet d’expulser l’urine lors de la miction.

2️⃣ Les reins : localisation et structure

📍 Situés dans la région lombaire, en arrière du péritoine (rétropéritonéaux).

📍 Rein droit sous le foie, rein gauche sous l’estomac et derrière le pancréas et la rate.

📍 Taille : 12 cm de long, 6 cm de large, 3 cm d’épaisseur.

📍 Forme : face latérale convexe, face médiane concave avec une ouverture appelée "hile rénal".

3️⃣ Le hile rénal : porte d’entrée et de sortie

🔹 Artère rénale → apporte le sang aux reins.

🔹 Veine rénale → évacue le sang filtré.

🔹 Uretère → transporte l’urine vers la vessie.

🔹 Vaisseaux lymphatiques et nerfs → assurent la communication avec le reste du corps.

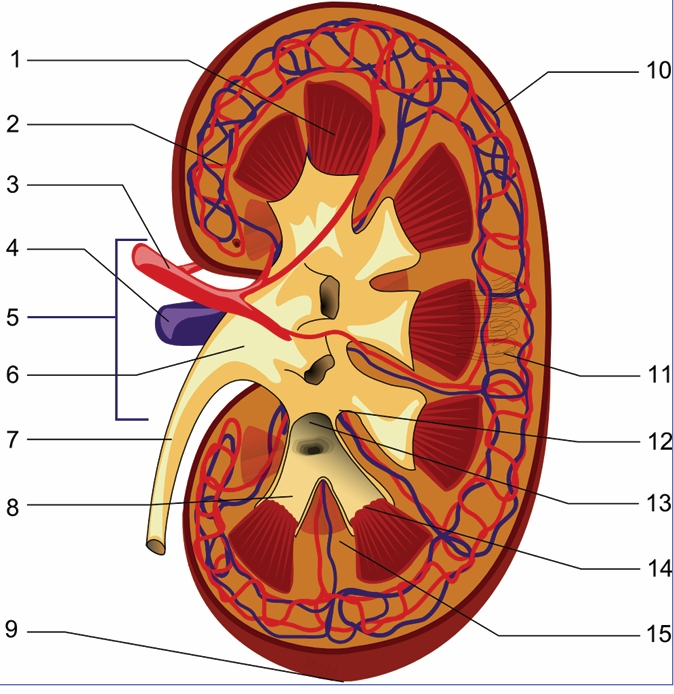

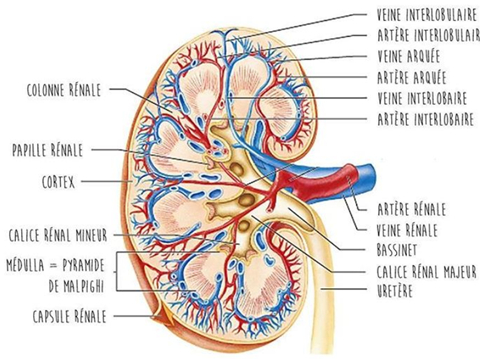

1. Pyramide rénale de Malpighi

2. Artère interlobaire

3. Artère rénale

4. Veine rénale

5. Hile rénal

6. Bassinet (ou pelvis rénal)

7. Uretère

8. Calice mineur

9. Capsule adipeuse rénale

10. Veine interlobaire

11. Néphron

12. Sinus rénal

13. Calice majeur

14. Papille rénale de la pyramide

15. Colonne rénale (colonne de Bertin)

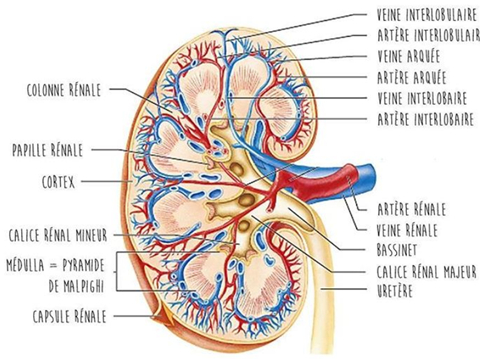

Arrivée du sang au rein (Apport sanguin) 💉

- Le sang arrive aux reins par une grande artère rénale, qui vient directement de l’aorte (le gros vaisseau qui sort du cœur).

- L’artère rénale se divise en plusieurs petites artères qui pénètrent dans le rein :

- Artères segmentaires (ou lobaires)

- Artères interlobaires (longent les colonnes de Bertin)

- Artères arquées (contournent la base des pyramides)

- Artères interlobulaires (se ramifient vers les néphrons)

Filtration du sang (Le système porte artériel) 🩸

- Chaque artère interlobulaire donne naissance à des artérioles afférentes, qui amènent le sang aux glomérules (les petits filtres du rein).

- Dans le glomérule, une partie du plasma est filtrée pour former l’urine.

- Le sang qui reste dans les capillaires ressort par les artérioles efférentes

Réabsorption et échanges

- Après la filtration, le sang circule dans un réseau de capillaires :

- Capillaires péritubulaires : entourent les tubules du néphron et réabsorbent eau, glucose, sels minéraux.

- Vasa recta : entourent l’anse de Henlé et permettent la concentration de l’urine.

Après réabsorption, le sang repart du rein par un réseau de veines :

- Veines interlobulaires

- Veines arquées

- Veines interlobaires

- Veine rénale, qui ramène le sang filtré vers la veine cave inférieure, direction le cœur.

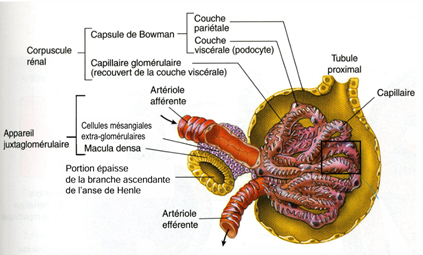

Organisation anatomique et histologique des néphrons :

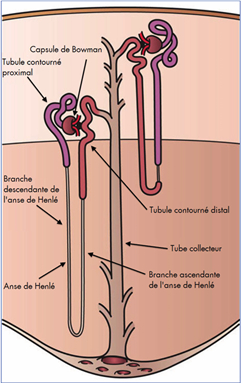

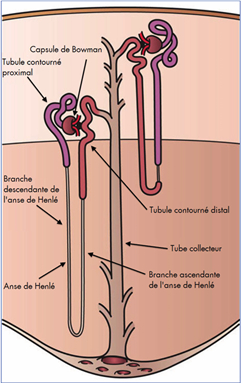

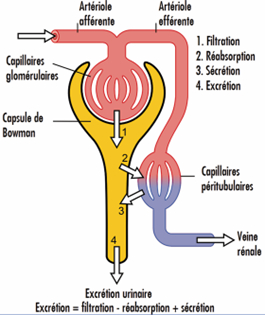

Le néphron est la structure qui filtre le sang et produit l’urine. Il est constitué de plusieurs parties :

1️⃣ Structure du néphron

- Corpuscule de Malpighi : composé du glomérule (qui filtre le sang) et de la capsule de Bowman (qui récupère le liquide filtré).

- Tubules rénaux :

- Tubule contourné proximal : réabsorbe l’eau, le glucose et les sels minéraux.

- Anse de Henlé : permet la concentration de l’urine (descend profondément dans le rein).

- Tubule contourné distal : ajuste la composition de l’urine.

- Tube collecteur : transporte l’urine vers les voies urinaires.

2️⃣ Localisation dans le rein

- Les glomérules et tubules contournés (proximal et distal) sont situés dans le cortex rénal.

- L’anse de Henlé et les tubules droits se trouvent dans la médullaire rénale.

3️⃣ Types de néphrons

- Néphrons corticaux (85 %) : courts, situés principalement dans le cortex.

- Néphrons juxta-glomérulaires : longs, s’enfoncent profondément dans la médullaire, favorisant une concentration plus efficace de l’urine.

📌 Rôle du néphron : Filtrer le sang, réabsorber l’eau et les nutriments, et produire l’urine.

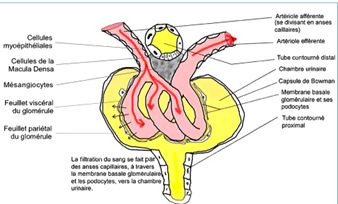

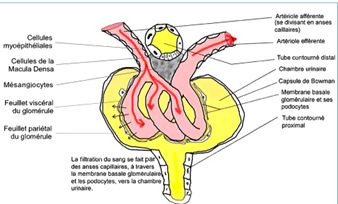

Organisation de l’appareil juxta-glomérulaire

L’appareil juxta-glomérulaire régule la pression sanguine et la filtration rénale. Il est composé de :

- Cellules juxta-glomérulaires : détectent les variations de pression sanguine et libèrent la rénine.

- Cellules de la macula densa : détectent les variations de sodium et ajustent la filtration.

- Mésangiocytes : soutiennent les capillaires, régulent le flux sanguin et l’élimination des déchets.

📌 Rôle principal : Adapter la filtration du rein en fonction de la pression sanguine et des niveaux de sodium.

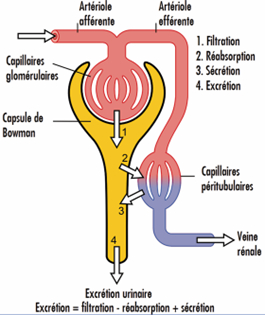

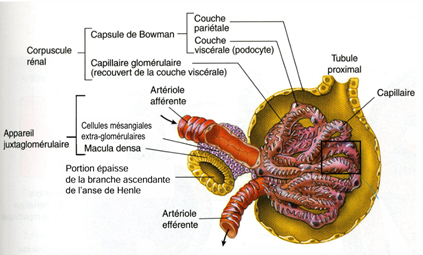

Ultrafiltration du sang à partir des capillaires glomérulaires

Organisation histologique du glomérule

Le corpuscule de Malpighi est composé de :

- Capillaires glomérulaires qui filtrent le sang.

- Capsule de Bowman, avec :

- Podocytes (paroi interne) qui participent à la filtration.

- Cellules épithéliales pavimenteuses (paroi externe).

- Une membrane de filtration entre les capillaires et la capsule, permettant le passage des substances du sang vers l’urine primitive

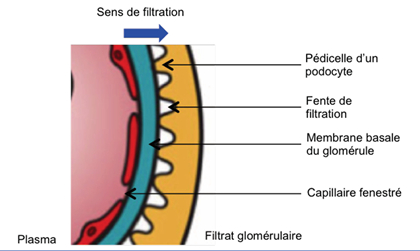

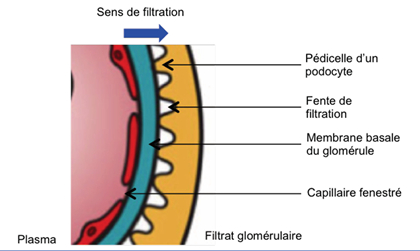

Organisation histologique de la surface d’échange glomérulaire

L'urine primitive se forme dans les reins par un processus appelé ultrafiltration. Le plasma sanguin passe à travers les capillaires du glomérule (réseau de petits vaisseaux dans le rein) et les podocytes (cellules qui entourent ces capillaires). Cette filtration permet de créer un liquide appelé urine glomérulaire.

- Pression hydrostatique (6,5 kPa) : pousse le plasma vers l'urine primitive.

- Pression hydrostatique corpusculaire (1,3 kPa) : s'oppose à l'entrée du plasma.

- Pression oncotique (4 kPa) : attire l'eau vers le plasma, limitant la filtration

La pression nette de filtration (PNF) favorise la formation de l'urine primitive, environ 120 mL par minute (180 L par jour).

Histologie du tube rénal

Le tube rénal transforme l’urine primitive en urine définitive grâce à la réabsorption (récupération de substances utiles) et la sécrétion (élimination de déchets). Il est composé de plusieurs parties :

- Tubule contourné proximal (TCP) : absorbe de nombreux solutés et contient des cellules avec microvillosités pour augmenter l’absorption.

- Anse de Henlé : partie descendante similaire au TCP, mais segment grêle avec cellules plates.

- Tubule contourné distal (TCD) : cellules plus fines, sans microvillosités, impliquées dans la sécrétion.

- Tube collecteur : régule le sel et l’équilibre acido-basique avec deux types de cellules (principales et intercalaires).

Ces structures sont entourées de capillaires qui permettent les échanges avec le sang.

Les mécanismes de l’élaboration de l’urine dans le tube rénal et dans la capsule de Bowman

Sécrétion tubulaire :

Élimination de certaines substances (médicaments, déchets métaboliques, ions) via le tubule contourné proximal (TCP) et le tube collecteur (K⁺ et H⁺ selon l’équilibre acido-basique).

Concentration de l’urine :

Dépend du gradient osmotique entre le cortex et la médulla, impliquant :

- Anse de Henlé (ascendante) : imperméable à l’eau, réabsorbe activement le Na⁺, rendant le liquide interstitiel hypertonique.

- Anse de Henlé (descendante) : perméable à l’eau, qui diffuse vers l’interstitium, concentrant l’urine.

- Tube collecteur : réabsorbe l’eau sous l'effet de l’ADH et l’urée, renforçant l’hypertonicité de la médulla.

Le gradient osmotique est maintenu grâce aux vaisseaux de la vasa recta, qui récupèrent eau et ions.

Le rein produit des hormones essentielles :

✔ Érythropoïétine : stimule la production de globules rouges en réponse à un manque d’oxygène.

✔ Vitamine D active (calcitriol) : formée par le rein, elle régule l’absorption du calcium.

✔ Rénine : libérée en cas de baisse de pression sanguine, elle active le système rénine-angiotensine-aldostérone pour maintenir la pression artérielle.

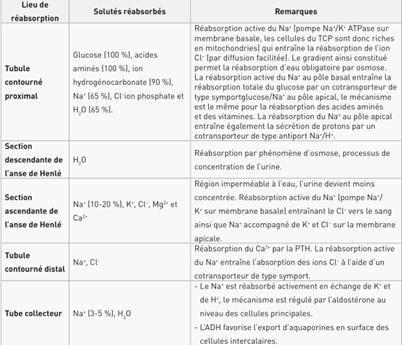

Homéostasie hydrique

Homéostasie rénale : régulation de l’eau, des minéraux et du pH

✔ Régulation de l’eau :

- 99 % de l’eau de l’urine primitive (180 L/j) est réabsorbée, ne laissant que 1,5 L d’urine/jour.

- L’eau suit le Na⁺ dans le TCP, l’anse de Henlé et le TCD.

- L’ADH stimulée Lors de la stimulation d’osmorécepteurs (sensibles à l’augmentation de l’osmolarité sanguine), et Lors de la stimulation de mécanorécepteurs (sensibles à la diminution de la volémie), régule l’absorption finale dans le tube collecteur en activant des aquaporines.

Homéostasie minérale:

✔ Régulation des minéraux

- Sodium (Na⁺) : 90 % réabsorbé dans le TCP et l’anse de Henlé ; l’aldostérone contrôle la réabsorption finale.

- Potassium (K⁺) : totalement réabsorbé puis sécrété dans le TCD sous l’influence de l’aldostérone.

- Calcium (Ca²⁺) : réabsorbé dans le TCP, l’anse de Henlé et le TCD. La PTH augmente sa réabsorption, la calcitonine favorise son excrétion.

✔ Régulation du pH :

- pH urinaire entre 4,6 et 6.

- Le rein équilibre le pH en réabsorbant les HCO₃⁻ et en excrétant les H⁺ via des pompes H⁺-ATP.

- Systèmes tampons urinaires :

Systèmes tampons urinaires pour limiter l’acidité de l’urine: régulation du pH

1. Sécrétion des protons et réabsorption des HCO₃⁻

- Les H⁺ sont excrétés par une pompe H⁺-ATP dans le tubule contourné distal (TCD).

- CO2+H2O↔H2CO3↔HCO3−+H+.

- Les HCO₃⁻ sont réabsorbés pour tamponner l’acidité sanguine.

2. Systèmes tampons urinaires

Quand la concentration en H⁺ est trop élevée, deux tampons les neutralisent :

- Tampon phosphate : l’ion hydrogénophosphate (HPO₄²⁻) capte un H⁺ et devient H₂PO₄⁻, éliminé dans l’urine : HPO42−+H+→H2PO4−

- Tampon ammoniacal : l’ammoniac (NH₃), produit par désamination des acides aminés, capte un H⁺ pour former NH₄⁺, excrété via un échangeur Na⁺/NH₄⁺ : NH3+H+→NH4+

Conclusion

Le rein est donc essentiel pour maintenir l’équilibre hydrique, ionique et acido-basique du corps.

La clairance rénale mesure la capacité du rein à éliminer une substance du sang en un temps donné (exprimée en mL/min). Elle permet d’évaluer la fonction rénale.

Catégories de substances selon leur clairance

- Uniquement filtrées par le glomérule, non réabsorbées ni sécrétées (ex. : inuline, créatinine).

- Filtrées et réabsorbées ou sécrétées par le tubule rénal (ex. : glucose, acide para-amino-hippurique).

- Filtrées et partiellement réabsorbées passivement (ex. : urée).

Évaluation de la fonction rénale

- La mesure de la clairance de la créatinine (présente naturellement dans le sang) permet d’estimer le débit de filtration glomérulaire.

- Sa valeur normale est d’environ 120 mL/min chez l’homme et 110 mL/min chez la femme. Une baisse indique une insuffisance rénale.

Méthodes de calcul

- Formule MDRD : plus utilisée aujourd’hui, estime la filtration en fonction de l’âge, du sexe et de la créatinine sanguine :

186,3 × (créatininémie en µmol/.L-1)–1,154 × âge–0,203 (× 0,742 si sexe féminin ; × 1,21 si peau noire)

- Formule de Cockroft & Gault : autre méthode mais moins fiable chez les personnes âgées ou en surpoids :

[(140 – âge) × poids / créatininémie en µmol.L-1)] × k (avec k = 1,23 chez l’homme ; k = 1,04 chez la femme)

💡 À retenir : Une clairance basse indique une mauvaise élimination des déchets et un risque d’insuffisance rénale.