1

la phrase

Définition

schèma 2

A retenir :

Partie 1: définition de la phrase

- proposition, phrase simple, phrase complexe, phrase multiple

Dire « le cadre de la phrase » c’est déjà avoir un problème en quelque sorte parce que la définition de la phrase elle est pas du tout évidente. On a tous le sentiment de ce qu’est une phrase de manière épilinguistique sans avoir un savoir grammatical particulier. Donc on va tenter d'élaborer des définitions, on a une connaissance implicite de ce qu’est une phrase.

Alors la première définition, c’est la définition graphique de la phrase, qui aborde la phrase comme une unité écrite et cette définition nous dit que la phrase c’est un espace scriptural compris entre une majuscule au départ et un point à la fin ( ou autre ponctuation forte).

Le problème de cette définition c’est qu'à l'oral, on ne voit aucune majuscule ni de point. Donc cette définition est inopérante pour la langue parlée.

Donc on propose une deuxième définition de la phrase, une définition phonétique qui nous dit que la phrase c’est une suite de sons plus précisément une unité mélodique comprise entre deux pauses.

Exemple pour la définition phonétique: *pause* J’espère que tu ne casseras pas la *pause.*

Alors la ce n’est pas une phrase car il manque un troisième critère définitoire qui est le critère de la complétude sémantique. Sémantique c’est un adjectif ou un nom qui s’occupe du sens. Il faut que la phrase exprime une complétude sémantique donc qu’elle exprime un sens complet. Dans l’exemple précédent on voit que sur le plan sémantique c’est incomplet.

— alors la phrase à l’écrit un espace compris entre une majuscule et un point et à l’oral c’est une suite de son comprise entre deux pauses et être complète sémantiquement

Mais ça ne marche toujours pas très bien ! Car ce critère de complétude sémantique est un critère qui n’est pas très précis.

Qu’est ce que ça veut dire un sens complet ?

Exemple: * deux personnes qui discute*

L’un dit : tu arrives ?

l’autre répond: oui

Donc la deux locuteur la première prise de parole correspond à notre définition de la phrase mais la réponse ne convient pas au critère de la complétude sémantique, donc ce critère est un peu flou.

Deuxième exemple:

Il fait froid. Hors, je suis frileux. Je ne viendrais donc pas. Mais vous ne m’en voudrez pas. Je le sais.

On a donc 5 phrases qui correspondent parfaitement à notre définition même à la complétude sémantique.

Et la GMF nous dit, et si je fais qu’une seule phrase avec tout ça ?

« Comme il fait froid et que je suis frileux, je sais que je m’en voudrais pas si je ne viens pas. »

Donc la on a qu’une phrase qui est complète sémantiquement.

Donc le critère de la complétude sémantique n’est pas un super critère pour définir la phrase.

Donc quelle est la conséquence ?

On y a mis a l’envers. C'est pas la complétude sémantique qui fait la phrase mais la phrase qui fait la complétude sémantique.

Mais le critère n’est pas bon parce que c’est dans la manière de découper dans le sens qui va dire que je fais des phrases ou pas.

— on a toujours pas de définition opérante pour la phrase

On va proposer une autre définition de la phrase qui fonctionne un peu mieux et qui sera plus utile dans la perspective du cours ( la morphosyntaxe)

( toutes ces choses qui sont des niveaux d’analyses ou domaines d’analyses linguistique, la sémantique, la phonétique, la morphologie et la syntaxe c’est la disposition des mots dans la phrase (les règles grammaticales) qui assurent la disposition et la relation des mots les uns avec les autres.)

Donc la nouvelle définition est une définition syntaxique, on peut dire que la phrase c’est un assemblage de mots ou de groupes conformément à des règles grammaticales de construction.

Exemple : placard préalablement jeux mon dormir

J’ai fait un assemblage d'une suite de mots mais qui obéissent à aucunes règles de construction et donc on aboutit pas à une phrase.

Définition de la grammaire méthodique: la phrase consiste l’unité supérieure, à la fois complète et autonome susceptible d’être décrite au moyen d’un ensemble de règles morphosyntaxiques. Elle est formée de constituant (elle n’entre pas dans une construction syntaxique d’ordre supérieur et n’a donc pas de fonction grammatical dans le sens ordinaire du terme)

Donc la phrase est une unité de rang supérieur mais elle ne rentre pas dans une construction syntaxique d’ordre supérieur. C’est le truc le plus grand qu’on peut trouver.

Donc unité de rang supérieur ( la plus grande à la fois complète (au sens grammatical) et autonome(elle ne dépend pas d’autre chose)) qui est fait avec des constituant (éléments constitutifs de nature différentes plus ou moins grands) avec des règles morphosyntaxique.

Elle n'a donc pas de fonction grammaticale au sens ordinaire ( mais il y en a à l'intérieur d’elle). Les fonctions c’est la relations entre les constituants, types d’unités et partie du discours (nature).

On a une autre manière de définir la phrase, c’est une définition communicationnelle :

- on peut envisager la phrase comme une unité de communication dans ce cas la ça sera une approche assez large, qui considère a phrase comme un élément du discours.

- Donc la phrase, c’est dans un discours c’est a dire dans une situation dans laquelle deux personnes communique un locuteur qui parle puis un allocutaire : dans cet échange qu’on appelle un discours il y a des unités qui sont des phrases

- La phrase c’est quelque chose qui n’existe pas vraiment, en réalité a partir du moment ou je me sers d’une phrase ( la produit) les choses deviennent un tout petit peu différente, c’est la l’approche communicationnelle c’est une approche ou on considère les phrases qui sont effectivement produite dans des vraies situations de discours et dans ce cas la on distingue ordinairement deux choses une activité et le résultat de cet activité.

- Quand quelqu’un parle on a une activité qu’on appelle une énonciation le locuteur, celui qui parle, fait quelque chose, il produit des phrases/ énoncés, c’est a dire dire a l’autre un contenu de signification/ de sens.

- Unité de discours où elle a une fonction d’association d’un contenu de sens (énoncé) et de sa réalisation effective dans une situation donnée par rapport à laquelle elle rend un sens (cette activité on l’appelle énonciation elle produit l’énoncé)

- l'énoncé c’est une phrase que l’on considère comme ayant été produite par un locuteur ça sous entend qu’il faut prendre en compte, pour la comprendre, des conditions dans lesquelles elle a été produite c’est a dire les conditions d’énonciation

Exemple : je suis fatigué aujourd’hui mais je suis content d’être ici

Selon la personne qui dit cette phrase ça ne veut pas dire la même chose dans un cas je ça signifie moi ( le prof) dans l’autre ça signifie moi ( l’élève ). On peut jouer aussi avec le lieu ( dans l’amphi et à, une terrasse ), le temps ( aujourd’hui aujourd’hui et aujourd’hui dans 5 ans) etc …

Comprendre les conditions d’énonciation c’est juste essentiel.

Soit on fait de la morpho-syntaxe ou on s’intéresse seulement au phrase soit avec une approche communicationnelle et on s’intéresse plus à l’ énoncé ( une unité de discours qui a été produite et sans certains cas ou il faut que l’énoncé d’énonciation soit présent pour le comprendre)

Énoncé = résultat de l’activité, le produit

L’énonciation = c’est l’activité consistant à produire le produit

- La phrase c’est ce que le locuteur décide de faire, comprendre dans une phrase pour ses besoins communicatifs

La notion de proposition

Elle est proche de la notion de la phrase qui est utilisée pour la description de la phrase.

- Au départ, la notion de proposition vient non pas de la grammaire, mais de la logique. ARISTOTE que c’est un énoncé verbale susceptible d’être dit vrai ou faux.

- Ensuite cette notion a été importée dans la grammaire vers le XVIIème siècle.

- La proposition c’est une expression linguistique d’une forme mentale

- Un jugement s’exprime dans une proposition dont le modèle est simple.

- La pensée fonctionne comme ça :je pose quelque chose dans le discours et j' en dis quelque chose. ( tout comme les proposition)

Exemple : le soleil brille ce matin

Je pose le soleil et j’ajoute des informations

- les logiciens disent: notre esprit pour fabriquer des jugements, il prend quelque chose et il va essayer d'apporter des informations nouvelles sur ce quelque chose.

- Selon les grammairiens et les logiciens de Port Royale, le langage c’est la face visible ( l’expression linguistique) de la pensée

- Selon les grammairiens le jugement de la pensée est dit sous la forme d’un énoncé il fonctionne comme la pensée c’est à dire selon deux grands élément je pose quelque chose et j en dit quelque chose

- Donc le langage va être découpé en proposition. Donc les jugement de la pensée vont se retrouver enclos dans des propositions.

Définition de la proposition : c’est formé de deux ensembles : un groupe qui joue le rôle de thème et un autre qui assure la prédicat/ propos ( groupe verbale )

- Le thème c' est ce dont on parle, ce que l’on pose dans le discours. Syntaxiquement ce n’est pas forcément le sujet.

- Le prédicat c’est la partie de la proposition qui comporte un verbe conjugué à un mode personnel ( en général c’est le groupe verbale le prédicat). Il consiste à apporter une information nouvelle à propos du thème. Il sert à affirmer ou à nier quelque chose à propos du sujet.

On peut jouer avec par exemple : pierre aime la tarte

la tarte il aime ça pierre !

La proposition va entrer dans la constitution de la phrase. La phrase on dit que c’est l’unité maximale, de rang supérieur donc la proposition c’est quelque chose de plus petit de la phrase et qui va entrer dans la composition de la phrase. Il faut comprendre que la proposition comme une unité inférieure à la phrase.

Si on schématise on peut dire qu’il y a des mots qui se regroupent en groupe, les groupes interagissent les uns avec les autres et parfois se regroupent en groupes plus gros, plus grands. Et parfois ces groupes donnent lieu à des propositions et il peut y avoir plusieurs propositions qui interagissent pour former une phrase.

Donc ça fait : Mots - groupe de mots - propositions - phrase

On va voir le rapport entre les propositions et les phrases , donc grâce à ça on va pouvoir distinguer plusieurs propositions dans les phrases, on va pouvoir différencier les phrases simples des phrases complexes selon le nombres de propositions qu’elle va contenir, une propositions pour les phrases simples et deux ou plus pour les phrases complexes ou multiples.

On retiendra :

- que la phrase se compose de différents constituants de taille variable et que la proposition est le constituante le plus large possible dans la phrase

- La définition à retenir la plus adéquate de la phrase pour nous c’est une définition fondamentalement grammaticale fondamentalement syntaxique. Si on veut comprendre la grammaire ils faut prendre comme unité de base : la phrase. Car c’est le cadre le plus vaste qui est autonome dans lequel vive/ fonctionne ces règles morpho-syntaxiques.

2) la notion de fonction syntaxique, nature et partie du discours

Si on reprend la définition de la phrase de la GMF cela implique de savoir ce qu’est la nature, les fonctions et aussi les parties du discours.

Ce sont deux notions essentielles, si on adopte pour définir la phrase un point de vue grammatical on a besoin de comprendre ces deux notions.

On peut distinguer dans la langue deux grands types de liens entre les unités/ mots. Donc les deux types de liens entre les mots :

- soit les liens qui vont se créer dans l'enchaînement des mots dans un énoncé, dans une phrase.

Exemple : une étudiante brillante répond à la question.

Donc le rapport entre les mots est construit par rapport à la construction de la phrase. Brillante s’accorde avec étudiante donc la liaisons est visible car il y a un accord

Donc l’enchaînement de l’énoncé uni l’unité les unes avec les autres.

- soit il y a des associations qui existent entre les mots hors contexte de la phrase.

Les mots sont pris dans des réseaux associatifs dans notre tête.

Par exemple : au terme étudiante je pourrais y associer d autres termes qui font partis du même réseau comme femme, personne, élève …

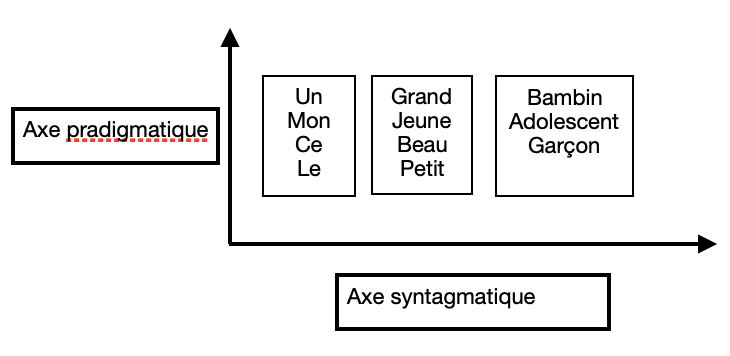

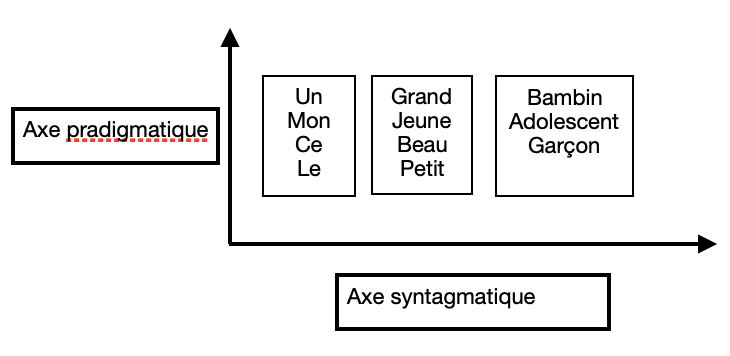

Un linguiste a expliqué que ça rentre dans des listes plus ou moins précises, et il a montré qu'au fond c’est la langue qui fonctionnait comme ça et il a représenté un schéma.

schèma 2

Il a montré que la langue fonctionnait comme ça on a ces espèces de liste dans notre tête et on pioche dedans et on les associe selon les classes grammaticale les paradigmes c est les listes, on choisit un mot et on va le projeter sur l’axe des syntagmes, l axe des combinaisons grammaticales dans la phrase.

L’axe paradigmatique c’est les associations hors contexte.

L’axe syntagmatique c’est l'enchaînement des énoncés ou il y a les relations grammaticales.

On peut décrire ce que sont les natures et ce que sont les fonctions à l' aide de ses deux axes.

La nature/ classe de mots/ classe grammaticales c’est la catégorie à laquelle appartient une unité en dehors des phrases.

Si on veut dire les chose de manière simple imaginez dans votre tête qu'on a tous les mots, pour faire du trie on peut les regrouper selon certains critères de ressemblance, et on va avoir les natures/ classes grammaticales ( noms, verbes, déterminants, adjectifs, pronoms, ect).

La fonction grammaticale c’est le rôle qu'exerce un mot par rapport aux autres dans une phrase, par exemple moi, la je suis étudiante, ce soir je serai en train de faire les courses etc … Les mots c’est pareil il appartient à une catégorie parce qu’ils ont une propriété, ils sont noms, verbes, déterminants mais dans les phrases ils peuvent être utilisé de manière différentes et interagir avec les autres mots de manière différentes.

Exemple : la table est solide = table sujet

Il a acheté une table = table complément d objet

Fonction = rôle qu’occupe un terme dans une place donnée

1

la phrase

Définition

schèma 2

A retenir :

Partie 1: définition de la phrase

- proposition, phrase simple, phrase complexe, phrase multiple

Dire « le cadre de la phrase » c’est déjà avoir un problème en quelque sorte parce que la définition de la phrase elle est pas du tout évidente. On a tous le sentiment de ce qu’est une phrase de manière épilinguistique sans avoir un savoir grammatical particulier. Donc on va tenter d'élaborer des définitions, on a une connaissance implicite de ce qu’est une phrase.

Alors la première définition, c’est la définition graphique de la phrase, qui aborde la phrase comme une unité écrite et cette définition nous dit que la phrase c’est un espace scriptural compris entre une majuscule au départ et un point à la fin ( ou autre ponctuation forte).

Le problème de cette définition c’est qu'à l'oral, on ne voit aucune majuscule ni de point. Donc cette définition est inopérante pour la langue parlée.

Donc on propose une deuxième définition de la phrase, une définition phonétique qui nous dit que la phrase c’est une suite de sons plus précisément une unité mélodique comprise entre deux pauses.

Exemple pour la définition phonétique: *pause* J’espère que tu ne casseras pas la *pause.*

Alors la ce n’est pas une phrase car il manque un troisième critère définitoire qui est le critère de la complétude sémantique. Sémantique c’est un adjectif ou un nom qui s’occupe du sens. Il faut que la phrase exprime une complétude sémantique donc qu’elle exprime un sens complet. Dans l’exemple précédent on voit que sur le plan sémantique c’est incomplet.

— alors la phrase à l’écrit un espace compris entre une majuscule et un point et à l’oral c’est une suite de son comprise entre deux pauses et être complète sémantiquement

Mais ça ne marche toujours pas très bien ! Car ce critère de complétude sémantique est un critère qui n’est pas très précis.

Qu’est ce que ça veut dire un sens complet ?

Exemple: * deux personnes qui discute*

L’un dit : tu arrives ?

l’autre répond: oui

Donc la deux locuteur la première prise de parole correspond à notre définition de la phrase mais la réponse ne convient pas au critère de la complétude sémantique, donc ce critère est un peu flou.

Deuxième exemple:

Il fait froid. Hors, je suis frileux. Je ne viendrais donc pas. Mais vous ne m’en voudrez pas. Je le sais.

On a donc 5 phrases qui correspondent parfaitement à notre définition même à la complétude sémantique.

Et la GMF nous dit, et si je fais qu’une seule phrase avec tout ça ?

« Comme il fait froid et que je suis frileux, je sais que je m’en voudrais pas si je ne viens pas. »

Donc la on a qu’une phrase qui est complète sémantiquement.

Donc le critère de la complétude sémantique n’est pas un super critère pour définir la phrase.

Donc quelle est la conséquence ?

On y a mis a l’envers. C'est pas la complétude sémantique qui fait la phrase mais la phrase qui fait la complétude sémantique.

Mais le critère n’est pas bon parce que c’est dans la manière de découper dans le sens qui va dire que je fais des phrases ou pas.

— on a toujours pas de définition opérante pour la phrase

On va proposer une autre définition de la phrase qui fonctionne un peu mieux et qui sera plus utile dans la perspective du cours ( la morphosyntaxe)

( toutes ces choses qui sont des niveaux d’analyses ou domaines d’analyses linguistique, la sémantique, la phonétique, la morphologie et la syntaxe c’est la disposition des mots dans la phrase (les règles grammaticales) qui assurent la disposition et la relation des mots les uns avec les autres.)

Donc la nouvelle définition est une définition syntaxique, on peut dire que la phrase c’est un assemblage de mots ou de groupes conformément à des règles grammaticales de construction.

Exemple : placard préalablement jeux mon dormir

J’ai fait un assemblage d'une suite de mots mais qui obéissent à aucunes règles de construction et donc on aboutit pas à une phrase.

Définition de la grammaire méthodique: la phrase consiste l’unité supérieure, à la fois complète et autonome susceptible d’être décrite au moyen d’un ensemble de règles morphosyntaxiques. Elle est formée de constituant (elle n’entre pas dans une construction syntaxique d’ordre supérieur et n’a donc pas de fonction grammatical dans le sens ordinaire du terme)

Donc la phrase est une unité de rang supérieur mais elle ne rentre pas dans une construction syntaxique d’ordre supérieur. C’est le truc le plus grand qu’on peut trouver.

Donc unité de rang supérieur ( la plus grande à la fois complète (au sens grammatical) et autonome(elle ne dépend pas d’autre chose)) qui est fait avec des constituant (éléments constitutifs de nature différentes plus ou moins grands) avec des règles morphosyntaxique.

Elle n'a donc pas de fonction grammaticale au sens ordinaire ( mais il y en a à l'intérieur d’elle). Les fonctions c’est la relations entre les constituants, types d’unités et partie du discours (nature).

On a une autre manière de définir la phrase, c’est une définition communicationnelle :

- on peut envisager la phrase comme une unité de communication dans ce cas la ça sera une approche assez large, qui considère a phrase comme un élément du discours.

- Donc la phrase, c’est dans un discours c’est a dire dans une situation dans laquelle deux personnes communique un locuteur qui parle puis un allocutaire : dans cet échange qu’on appelle un discours il y a des unités qui sont des phrases

- La phrase c’est quelque chose qui n’existe pas vraiment, en réalité a partir du moment ou je me sers d’une phrase ( la produit) les choses deviennent un tout petit peu différente, c’est la l’approche communicationnelle c’est une approche ou on considère les phrases qui sont effectivement produite dans des vraies situations de discours et dans ce cas la on distingue ordinairement deux choses une activité et le résultat de cet activité.

- Quand quelqu’un parle on a une activité qu’on appelle une énonciation le locuteur, celui qui parle, fait quelque chose, il produit des phrases/ énoncés, c’est a dire dire a l’autre un contenu de signification/ de sens.

- Unité de discours où elle a une fonction d’association d’un contenu de sens (énoncé) et de sa réalisation effective dans une situation donnée par rapport à laquelle elle rend un sens (cette activité on l’appelle énonciation elle produit l’énoncé)

- l'énoncé c’est une phrase que l’on considère comme ayant été produite par un locuteur ça sous entend qu’il faut prendre en compte, pour la comprendre, des conditions dans lesquelles elle a été produite c’est a dire les conditions d’énonciation

Exemple : je suis fatigué aujourd’hui mais je suis content d’être ici

Selon la personne qui dit cette phrase ça ne veut pas dire la même chose dans un cas je ça signifie moi ( le prof) dans l’autre ça signifie moi ( l’élève ). On peut jouer aussi avec le lieu ( dans l’amphi et à, une terrasse ), le temps ( aujourd’hui aujourd’hui et aujourd’hui dans 5 ans) etc …

Comprendre les conditions d’énonciation c’est juste essentiel.

Soit on fait de la morpho-syntaxe ou on s’intéresse seulement au phrase soit avec une approche communicationnelle et on s’intéresse plus à l’ énoncé ( une unité de discours qui a été produite et sans certains cas ou il faut que l’énoncé d’énonciation soit présent pour le comprendre)

Énoncé = résultat de l’activité, le produit

L’énonciation = c’est l’activité consistant à produire le produit

- La phrase c’est ce que le locuteur décide de faire, comprendre dans une phrase pour ses besoins communicatifs

La notion de proposition

Elle est proche de la notion de la phrase qui est utilisée pour la description de la phrase.

- Au départ, la notion de proposition vient non pas de la grammaire, mais de la logique. ARISTOTE que c’est un énoncé verbale susceptible d’être dit vrai ou faux.

- Ensuite cette notion a été importée dans la grammaire vers le XVIIème siècle.

- La proposition c’est une expression linguistique d’une forme mentale

- Un jugement s’exprime dans une proposition dont le modèle est simple.

- La pensée fonctionne comme ça :je pose quelque chose dans le discours et j' en dis quelque chose. ( tout comme les proposition)

Exemple : le soleil brille ce matin

Je pose le soleil et j’ajoute des informations

- les logiciens disent: notre esprit pour fabriquer des jugements, il prend quelque chose et il va essayer d'apporter des informations nouvelles sur ce quelque chose.

- Selon les grammairiens et les logiciens de Port Royale, le langage c’est la face visible ( l’expression linguistique) de la pensée

- Selon les grammairiens le jugement de la pensée est dit sous la forme d’un énoncé il fonctionne comme la pensée c’est à dire selon deux grands élément je pose quelque chose et j en dit quelque chose

- Donc le langage va être découpé en proposition. Donc les jugement de la pensée vont se retrouver enclos dans des propositions.

Définition de la proposition : c’est formé de deux ensembles : un groupe qui joue le rôle de thème et un autre qui assure la prédicat/ propos ( groupe verbale )

- Le thème c' est ce dont on parle, ce que l’on pose dans le discours. Syntaxiquement ce n’est pas forcément le sujet.

- Le prédicat c’est la partie de la proposition qui comporte un verbe conjugué à un mode personnel ( en général c’est le groupe verbale le prédicat). Il consiste à apporter une information nouvelle à propos du thème. Il sert à affirmer ou à nier quelque chose à propos du sujet.

On peut jouer avec par exemple : pierre aime la tarte

la tarte il aime ça pierre !

La proposition va entrer dans la constitution de la phrase. La phrase on dit que c’est l’unité maximale, de rang supérieur donc la proposition c’est quelque chose de plus petit de la phrase et qui va entrer dans la composition de la phrase. Il faut comprendre que la proposition comme une unité inférieure à la phrase.

Si on schématise on peut dire qu’il y a des mots qui se regroupent en groupe, les groupes interagissent les uns avec les autres et parfois se regroupent en groupes plus gros, plus grands. Et parfois ces groupes donnent lieu à des propositions et il peut y avoir plusieurs propositions qui interagissent pour former une phrase.

Donc ça fait : Mots - groupe de mots - propositions - phrase

On va voir le rapport entre les propositions et les phrases , donc grâce à ça on va pouvoir distinguer plusieurs propositions dans les phrases, on va pouvoir différencier les phrases simples des phrases complexes selon le nombres de propositions qu’elle va contenir, une propositions pour les phrases simples et deux ou plus pour les phrases complexes ou multiples.

On retiendra :

- que la phrase se compose de différents constituants de taille variable et que la proposition est le constituante le plus large possible dans la phrase

- La définition à retenir la plus adéquate de la phrase pour nous c’est une définition fondamentalement grammaticale fondamentalement syntaxique. Si on veut comprendre la grammaire ils faut prendre comme unité de base : la phrase. Car c’est le cadre le plus vaste qui est autonome dans lequel vive/ fonctionne ces règles morpho-syntaxiques.

2) la notion de fonction syntaxique, nature et partie du discours

Si on reprend la définition de la phrase de la GMF cela implique de savoir ce qu’est la nature, les fonctions et aussi les parties du discours.

Ce sont deux notions essentielles, si on adopte pour définir la phrase un point de vue grammatical on a besoin de comprendre ces deux notions.

On peut distinguer dans la langue deux grands types de liens entre les unités/ mots. Donc les deux types de liens entre les mots :

- soit les liens qui vont se créer dans l'enchaînement des mots dans un énoncé, dans une phrase.

Exemple : une étudiante brillante répond à la question.

Donc le rapport entre les mots est construit par rapport à la construction de la phrase. Brillante s’accorde avec étudiante donc la liaisons est visible car il y a un accord

Donc l’enchaînement de l’énoncé uni l’unité les unes avec les autres.

- soit il y a des associations qui existent entre les mots hors contexte de la phrase.

Les mots sont pris dans des réseaux associatifs dans notre tête.

Par exemple : au terme étudiante je pourrais y associer d autres termes qui font partis du même réseau comme femme, personne, élève …

Un linguiste a expliqué que ça rentre dans des listes plus ou moins précises, et il a montré qu'au fond c’est la langue qui fonctionnait comme ça et il a représenté un schéma.

schèma 2

Il a montré que la langue fonctionnait comme ça on a ces espèces de liste dans notre tête et on pioche dedans et on les associe selon les classes grammaticale les paradigmes c est les listes, on choisit un mot et on va le projeter sur l’axe des syntagmes, l axe des combinaisons grammaticales dans la phrase.

L’axe paradigmatique c’est les associations hors contexte.

L’axe syntagmatique c’est l'enchaînement des énoncés ou il y a les relations grammaticales.

On peut décrire ce que sont les natures et ce que sont les fonctions à l' aide de ses deux axes.

La nature/ classe de mots/ classe grammaticales c’est la catégorie à laquelle appartient une unité en dehors des phrases.

Si on veut dire les chose de manière simple imaginez dans votre tête qu'on a tous les mots, pour faire du trie on peut les regrouper selon certains critères de ressemblance, et on va avoir les natures/ classes grammaticales ( noms, verbes, déterminants, adjectifs, pronoms, ect).

La fonction grammaticale c’est le rôle qu'exerce un mot par rapport aux autres dans une phrase, par exemple moi, la je suis étudiante, ce soir je serai en train de faire les courses etc … Les mots c’est pareil il appartient à une catégorie parce qu’ils ont une propriété, ils sont noms, verbes, déterminants mais dans les phrases ils peuvent être utilisé de manière différentes et interagir avec les autres mots de manière différentes.

Exemple : la table est solide = table sujet

Il a acheté une table = table complément d objet

Fonction = rôle qu’occupe un terme dans une place donnée