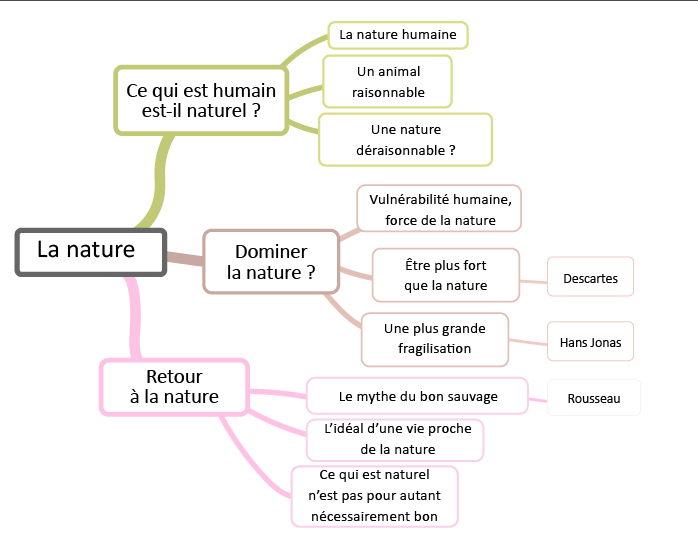

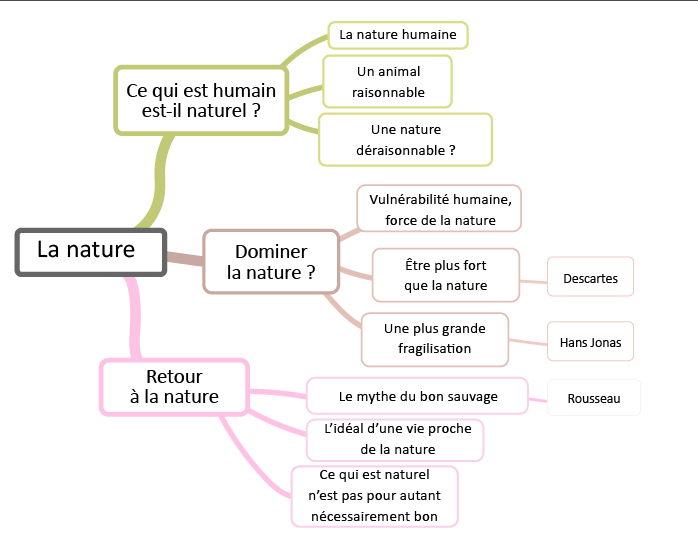

Ce qui est humain est-il naturel ?

1. La nature humaine

Nous sommes tous, en tant qu'humains, des êtres dotés d'une animation propre, même minime. Dès la naissance, nous sommes en mesure de nous mouvoir ; certes relativement dépendants, nous n'en sommes pas moins autonomes dans notre motricité et notre croissance. Cette autonomie, si elle n'est de fait (il arrive que nous perdions notre autonomie), reste une autonomie de droit : en cela, nous sommes des êtres naturels.

2. Un animal raisonnable

Aristote qualifie l'être humain d' « animal rationnel » : le terme d' « animal » qualifie en effet une entité autonome dans son animation. Animaux, nous sommes des êtres de nature. Pourtant, notre différence spécifique fait de nous des êtres également dotés de raison : il est dans notre nature que d'être rationnels. C'est précisément la raison qui nous vaut de vouloir nous modifier, nous transformer, parfois jusqu'à opérer des changements radicaux dans notre nature corporelle : nous nous coupons les cheveux, nous nous faisons parfois des tatouages, nous allons même jusqu'à transformer notre plastique. De telles transformations, qui relèvent de la culture et la technique humaine, n'invalident pas moins le fait que nous restons des êtres de nature tout en étant des êtres de culture.

3. Une nature déraisonnable ?

Selon la mythologie grecque, après répartition des caractéristiques animales permettant à chaque espèce de se défendre à sa façon, il ne reste plus rien dont on puisse doter les êtres humains aux corps éminemment frêles et vulnérables. Aussi Prométhée vole-t-il le feu aux dieux, symbole d'une intelligence technique qui permettra aux hommes d'inventer des outils pour se défendre et dominer la nature.

Mais les êtres humains se manifestent aussi par leur capacité à n'être pas logiques, pas raisonnables : n'étant pas seulement des êtres de nature, ils n'ont que peu d'instinct. Ainsi, aussi raisonnable soit-elle, la nature humaine est également déraisonnable, mais ce n'est que parce que les hommes sont dotés de raison qu'ils peuvent aussi la perdre et aller à l'encontre de leur nature propre.

Dominer la nature ?

1. Vulnérabilité humaine, force de la nature

La nature est adverse, elle est dangereuse pour les êtres humains. Les premières civilisations étaient fortement solidaires, tant la solitude condamnait l'individu à la mort. Ainsi, la nature laisse l'homme sans défense face aux prédateurs, aux intempéries climatiques et météorologiques, sans compter la faiblesse de son immunité qui le rend vulnérable aux maladies. C'est pourquoi la nature a longtemps semblé faire face aux êtres humains, telle une ennemie potentielle.

2. Être plus forts que la nature

Un tel constat de faiblesse humaine et de subordination à la nature a valu aux individus de souhaiter la dompter pour ne plus y être soumis. C'est dans cette perspective que Descartes a émis l'ambition, dans son Discours de la méthode, de « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Il s'agissait pour lui de promouvoir l'ambition d'une science de la nature qui nous permette de la connaître tout entière, d'en prédire les aléas, et de minimiser notre vulnérabilité. Il souhaitait ainsi mettre la force de la nature au service des êtres humains plutôt que de la voir telle une ennemie.

3. Une plus grande fragilisation

Paradoxalement, la domination techniciste de la nature a bouleversé les écosystèmes, à tel point que nous sommes désormais encore moins à l'abri de catastrophes climatiques. Rien n'assure que la vie sur terre sera encore possible dans cent-cinquante ans, tant nous en avons épuisé les ressources énergétiques naturelles. En réalité, nous avons oublié que nous faisons nous aussi partie de la nature, et qu'à vouloir la dominer, nous en avons fait une ennemie à abattre. Ce faisant, nous nous sommes nous-mêmes fragilisés : c'est là le discours tenu par Hans Jonas dans son ouvrage Le Principe Responsabilité

. Le mythe du bon sauvage

Au XVIIIe siècle, la découverte des Amériques n'est plus toute récente mais on observe un revirement dans les mentalités européennes. Si l'on a longtemps considéré que les Indigènes d'Amériques étaient des peuples primitifs, c'est-à-dire beaucoup trop proches de la nature et, en cela, peu évolués, certains penseurs tel Rousseau soutiennent que l'état de nature est beaucoup plus sain que l'état de civilisation. En effet, à l'état culturel, les individus ont acquis des codes sociaux arbitraires qui leur valent de s'inscrire selon des hiérarchies qui ne vont pas de soi. Alors, qu'à l'inverse, Rousseau promeut l'idée que l'état de nature est un état d'autonomie et de bonté que ne permet pas la société évoluée.

2. L'idéal d'une vie proche de la nature

Dans les années 1960, le mouvement hippie a remis à l'ordre du jour de telles convictions. Il s'est agi, à partir de l'importation en occident de spiritualité bouddhiste, de promouvoir l'accord des êtres humains avec leur environnement naturel. Les mouvements écologiques du XXIe siècle ont impulsé une philosophie éthique de la nature sur la base d'une nécessité vitale : à ne pas prendre en considération la nature et l'environnement, c'est à nous-mêmes en tant qu'êtres de nature que nous portons préjudice.

3. Ce qui est naturel n'est pas pour autant nécessairement bon

La nature n'en reste pas moins adverse. Aussi faut-il être prudent : ce qui est naturel n'est pas nécessairement inoffensif. Ainsi, la naturopathie invite à la plus grande prudence face à certaines plantes dont l'ingestion peut être certes formidablement curative, mais aussi potentiellement létale si elle est hépatotoxique : ainsi de l'huile essentielle de thym à thymol, par exemple

BILAN