Chap. 1 : Adam Smith et le libéralisme économique

I. Présentation d'Adam Smith

Nom complet : Adam Smith

Dates : 1723 - 1790

Origine : Écosse

Professions : Philosophe, économiste, professeur à l’université de Glasgow

Influences intellectuelles : Lumières écossaises, David Hume, François Quesnay (physiocratie)

Œuvres principales

-Théorie des sentiments moraux (1759)

→ Étude sur la moralité et la sympathie humaine, introduisant la notion de spectateur impartial.

-Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)

→ Analyse des mécanismes du capitalisme, fondation du libéralisme économique.

-Essais philosophiques (posthume, 1795)

→ Réflexions sur l’évolution des idées et de la science.

Contexte historique

Révolution industrielle naissante → Développement des manufactures et du commerce international.

Déclin du mercantilisme → Contestation des monopoles et des restrictions commerciales.

Expansion du capitalisme → Montée en puissance des classes bourgeoises et du secteur bancaire.

II. Les principes fondamentaux de la pensée d'Adam Smith

La main visible et l'autorégulation du marché

Définition : Principe selon lequel la poursuite de l’intérêt personnel des individus mène, sans le vouloir, à l’intérêt collectif.

Exemple : Un boulanger ne fait pas du pain par altruisme, mais pour son propre gain ; néanmoins, en vendant du pain, il satisfait un besoin collectif.

Citation clé :

« En dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain ; en cela, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. »

Conséquences :

-Favorise l’innovation et la productivité.

-Permet une allocation efficace des ressources sans intervention étatique.

-Risque d’abus : monopoles, inégalités, externalités négatives.

La division du travail : source de richesse et d'innovation

Définition : Spécialisation des tâches pour améliorer la productivité.

Exemple : La manufacture d’épingles (10 ouvriers = 48 000 épingles/jour contre 200 individuellement).

Avantages :

-Hausse de la production → Plus de biens produits, donc baisse des prix.

-Gain de compétences → Chaque ouvrier devient expert dans sa tâche.

-Développement du commerce → Plus de surplus à échanger.

Inconvénients :

-Aliénation du travailleur → Répétition des tâches, perte de créativité.

-Dépendance au marché → L’ouvrier devient un simple rouage du système économique.

-Séparation travail manuel/intellectuel → Accentue les inégalités sociales.

Lien avec Marx : Smith est précurseur de la critique de l’aliénation du travail.

C. Le libre-échange et la spécialisation des nations

Définition : Suppression des barrières douanières et promotion du commerce international.

Exemple :

« Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l’établir nous-mêmes, il vaut mieux la lui acheter avec quelques parties du produit de notre propre industrie. »

Idée d’Avantage Absolu (avant Ricardo) :

-Un pays doit se spécialiser dans la production où il est le plus efficace.

-Échange bénéfique pour tous (jeu à somme positive).

Critique du Mercantilisme :

-Fausse croyance que la richesse d’un pays repose sur l’or et l’argent.

-Protectionnisme nuit à l’efficacité économique.

Limites du libre-échange :

-Désindustrialisation possible.

-Exposition aux crises économiques mondiales.

D. Le rôle de l'État : un État minimal mais indispensable

Trois fonctions principales selon Smith :

-Sécurité nationale → Maintenir une armée.

-Justice et protection des droits de propriété → Rôle de régulation.

-Infrastructures publiques → Routes, ports, éducation.

Citation clé :

« L’État doit ériger et entretenir certains ouvrages et institutions bénéfiques pour la collectivité, mais dont la rentabilité n’est pas assez immédiate pour être pris en charge par des entreprises privées. »

Mais Smith n’est pas anarchiste !

Il critique les abus des industriels et recommande :

Une fiscalité juste et proportionnelle.

Une régulation des monopoles et des cartels.

Une éducation minimale pour éviter la dégradation intellectuelle des ouvriers.

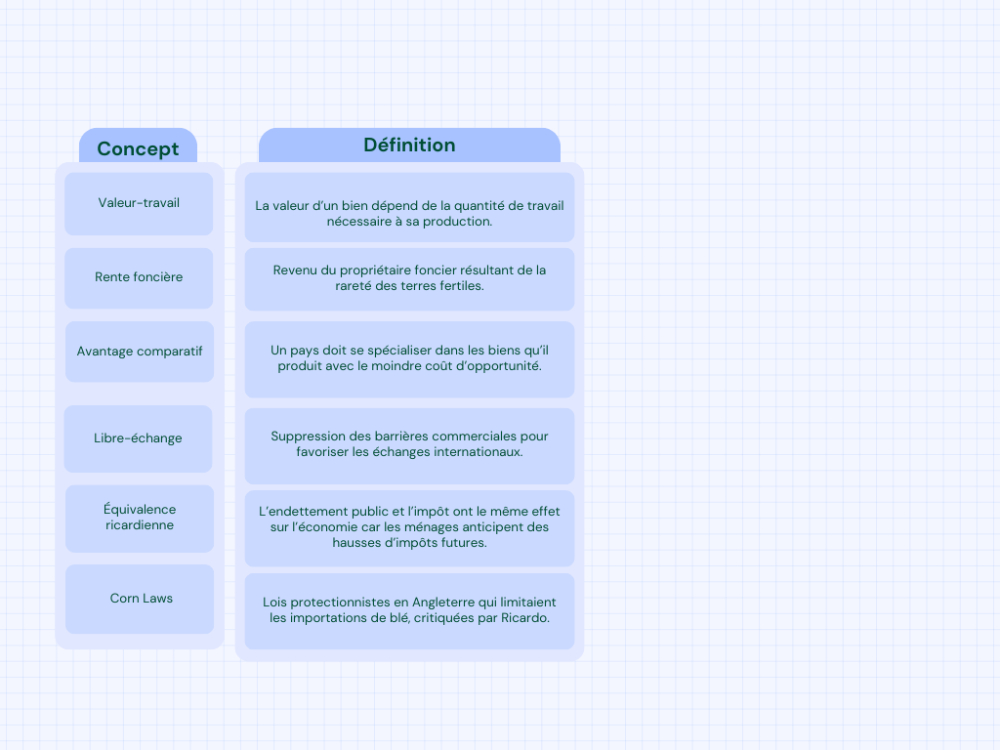

III. Concepts clés et définitions

IV. Héritage et débats

Influence sur le libéralisme moderne :

-Hayek et Friedman ont repris ses idées pour défendre le capitalisme de marché.

-Politiques de dérégulation et mondialisation économique.

Critiques modernes :

-Trop optimiste sur l’autorégulation du marché (crises économiques).

-Ne prend pas en compte les inégalités croissantes.

-Néglige les externalités négatives (pollution, précarité)

Chap. 2 : David Ricardo et l'Économie Classique

I. Présentation

Nom complet : David Ricardo

Dates : 1772 - 1823

Origine : Angleterre

Profession : Économiste, financier, député britannique

Influences : Adam Smith, Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say

Œuvre principale : Des Principes de l’économie politique et de l’impôt (1817)

Contexte historique

Fin du mercantilisme : émergence du libéralisme économique.

Révolution industrielle : développement des manufactures et du commerce.

Guerres napoléoniennes : impact sur le commerce et la fiscalité.

Débat avec Malthus : Ricardo s’oppose à la vision pessimiste de Malthus sur la croissance démographique et la rareté des ressources.

II. Les principes fondamentaux de la pensée de Ricardo

A. La théorie de la valeur-travail

Définition : La valeur d’un bien est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production.

Distinction entre deux types de valeur :

- Valeur d’usage : l’utilité d’un bien pour le consommateur (exemple : l’eau est essentielle).

- Valeur d’échange : la quantité d’un autre bien qu’il est possible d’obtenir en échange (exemple : l’or a une haute valeur d’échange mais faible utilité directe).

Le travail incorporé : la valeur inclut non seulement le travail direct, mais aussi le travail passé nécessaire à la production des outils et machines.

Critiques :

Ne prend pas en compte l’offre et la demande pour expliquer les prix.

Problème des biens rares (exemple : les œuvres d’art, qui n’obéissent pas à cette règle).

B. La théorie de la rente foncière

Définition : La rente est le revenu perçu par un propriétaire foncier grâce à la rareté des terres fertiles.

Principe : Toutes les terres ne se valent pas → les plus fertiles sont cultivées en premier.

Conséquence : À mesure que la population augmente, il faut cultiver des terres de moindre qualité, ce qui fait monter les prix des denrées agricoles.

Implication :

-Les propriétaires fonciers profitent de la rareté des terres fertiles.

-Les industriels et les ouvriers en pâtissent à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Citation clé :

« L’intérêt du propriétaire foncier est toujours opposé à celui des autres classes de la société. Sa situation n’est jamais aussi prospère que quand la nourriture est rare et chère. »

C. La théorie des avantages comparatifs et le libre-échange

Définition : Chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien qu’il produit avec le moindre coût d’opportunité, même s’il est moins efficace dans toutes les productions par rapport à un autre pays.

Exemple :

- Le Portugal produit du vin avec moins d’effort que l’Angleterre.

- L’Angleterre produit du textile plus efficacement.

- Solution : Le Portugal se spécialise dans le vin et l’Angleterre dans le textile → chacun y gagne grâce à l’échange.

Conséquences :

-Augmente la productivité globale.

-Permet à tous les pays de bénéficier du commerce.

-Peut créer des dépendances économiques entre les pays.

Citation clé :

« En échangeant des produits, chaque pays poursuit ses propres intérêts, et l'effet de la circulation est de donner une plus grande valeur à la masse des produits de l'industrie. »

Critiques modernes :

-Risques de spécialisation appauvrissante (dépendance excessive à un produit).

-Impact sur l’emploi et l’inégalisation des économies (délocalisations, dumping social).

D. La théorie de l'équivalence ricardienne

Définition : L’endettement public et l’impôt ont le même effet économique sur la consommation.

Principe :

- Si l’État finance ses dépenses par la dette, les ménages anticipent une hausse future des impôts pour rembourser cette dette.

- Conséquence : Ils réduisent leur consommation et augmentent leur épargne.

Implication :

-Les politiques budgétaires expansionnistes (augmentation des dépenses publiques) sont inefficaces pour stimuler la croissance.

-Les ménages ne sont pas toujours rationnels, ce qui limite la validité de cette théorie.

Critiques modernes :

- Keynes réfute cette théorie : la politique budgétaire peut stimuler la demande et la croissance.

- En réalité, tous les ménages ne réduisent pas leur consommation en prévision des impôts futurs.

III. Concepts clés et définitions

IV. Héritage et débats contemporains

Influence sur l’économie moderne :

-Inspirateur du libéralisme économique et du libre-échange.

-Influence majeure sur les théories classiques et néoclassiques.

Critiques modernes :

-Trop optimiste sur les effets du libre-échange → délocalisations et chômage structurel.

-Sous-estime les inégalités créées par la spécialisation.

-Néglige les crises économiques et le rôle de la demande effective (vision keynésienne).

Chap. 3: Karl Marx et le communisme

I. Contexte historique

1. La révolution industrielle et l’émergence du mouvement ouvrier

XIXe siècle : industrialisation en Europe et aux États-Unis (essor des usines, urbanisation).

Capitalisme industriel : concentration des moyens de production entre les mains de la bourgeoisie.

Prolétariat : classe ouvrière exploitée, conditions de travail pénibles, salaires bas, absence de droits sociaux.

Réactions : naissance du syndicalisme, du socialisme, des partis socialistes et communistes.

2. Capitalisme, socialisme et communisme

Capitalisme : propriété privée des moyens de production, recherche du profit, économie de marché.

Socialisme : mixte entre propriété privée et publique, intervention de l’État pour réduire les inégalités.

Communisme : abolition de la propriété privée des moyens de production, planification économique.

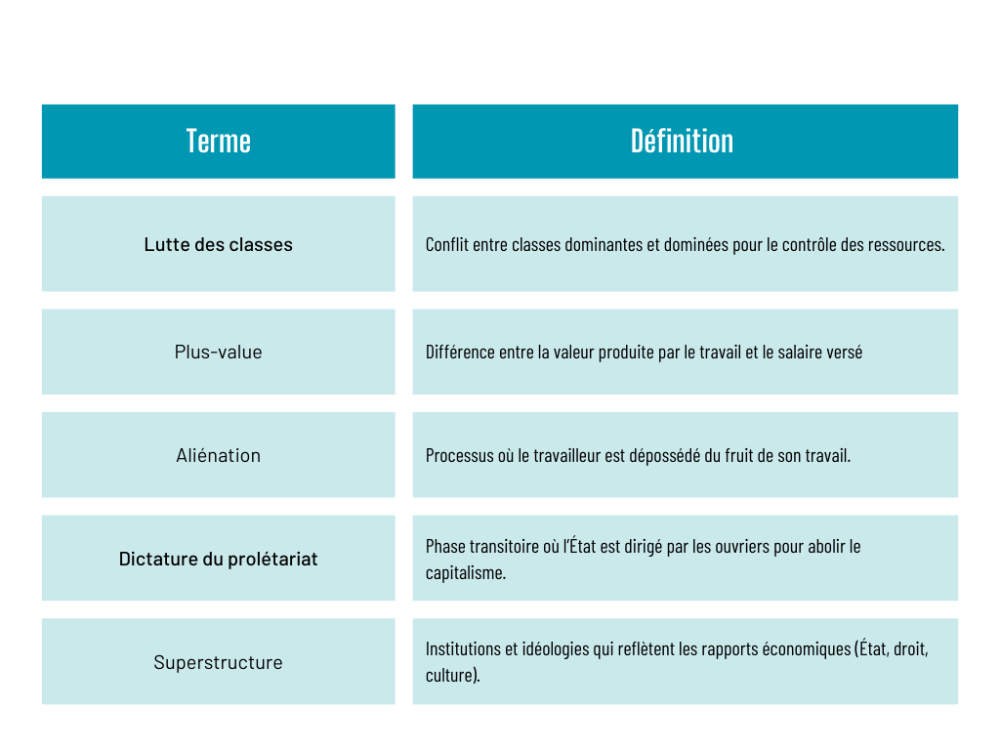

II. Les fondements du Marxisme

1. La lutte des classes

Toutes les sociétés sont marquées par des antagonismes de classe :

- Esclavagisme : maîtres/esclaves

- Féodalisme : seigneurs/serfs

- Capitalisme : bourgeois/prolétaires

La bourgeoisie détient les moyens de production et exploite la classe ouvrière.

La lutte des classes mène à des révolutions et à un changement de mode de production.

2. Le matérialisme historique

Les conditions matérielles de production déterminent l’évolution des sociétés.

Infrastructure (économie, rapports de production) détermine la superstructure (État, droit, culture, religion).

L’histoire progresse par des contradictions entre forces productives et rapports de production, nécessitant des révolutions sociales.

3. La critique du capitalisme

Le capitalisme est fondé sur l’exploitation des travailleurs.

Aliénation : le travailleur est dépossédé du produit de son travail.

Plus-value : l’ouvrier produit plus de valeur qu’il n’est rémunéré, le capitaliste s’approprie cet écart.

Crises cycliques : le capitalisme engendre des crises de surproduction, car la recherche du profit entraîne une sous-consommation des travailleurs.

III. Les oeuvres principales

1. "Le Manifeste du Parti Communiste" (1848)

-Rédigé par Marx et Engels, il expose la théorie de la lutte des classes.

-Appel à la révolution du prolétariat : "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !"

-Vision d’une société sans classes, basée sur la propriété collective des moyens de production.

2. "Le Capital" (1867)

-Analyse du mode de production capitaliste.

-Théorie de la valeur-travail : seule le travail humain crée de la valeur.

-Théorie de l’exploitation : la plus-value est accaparée par les capitalistes.

-Baisse tendancielle du taux de profit : la course au profit conduit à des crises économiques.

3. "La Critique du programme de Gotha" (1875)

-Formule célèbre : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins".

-Décrit la transition du capitalisme au communisme via une dictature du prolétariat.

IV. Le passage au communisme

1. La dictature du prolétariat

-Phase transitoire où l’État est contrôlé par la classe ouvrière.

-Nationalisation des entreprises, suppression des inégalités.

-Rôle de l’État temporaire : il disparaîtra une fois la société communiste établie.

2. La société communiste

-Suppression de la propriété privée des moyens de production.

-Organisation économique selon les besoins et non le profit.

-Travail et production partagés équitablement.

-Suppression de l’État, des classes sociales et des rapports d’exploitation.

V. Expériences historiques et critiques

1. L’application du marxisme en URSS

-Lénine (1917) : instauration d’un État socialiste après la Révolution d’Octobre.

-Staline (1924-1953) : collectivisation forcée, planification économique, répression politique.

-Chute de l’URSS (1991) : inefficacité économique, bureaucratie pesante, manque de libertés.

2. Le marxisme dans d’autres pays

-Chine (Mao Zedong) : passage au capitalisme d’État après 1978.

-Cuba, Corée du Nord : États socialistes, mais avec des économies planifiées rigides.

-Yougoslavie : expérience d’autogestion, mais échec à long terme.

3. Les critiques du marxisme

-Totalitarisme : régimes communistes souvent dictatoriaux (URSS, Chine maoïste).

-Inefficacité économique : absence d’incitation à l’innovation, inefficience des plans quinquennaux.

-Critique de l’Histoire : aucune révolution communiste dans un pays capitaliste avancé, contrairement aux prédictions de Marx.

V. Le Marxisme aujourd’hui

1. Nouvelles formes d’exploitation

-Précarisation du travail (ubérisation, contrats courts, automatisation).

-Délocalisations : exploitation d’une main-d’œuvre bon marché dans les pays en développement.

-Néolibéralisme : l’État soutient les entreprises (aides, baisses d’impôts) plutôt que les travailleurs.

2. Influences marxistes contemporaines

-Théorie du capitalisme monopoliste d’État : lien entre multinationales et gouvernements.

-Économie sociale et solidaire : coopératives, cogestion, modèles inspirés du marxisme.

-Théories critiques : intersection entre marxisme et féminisme, écologie, post-colonialisme.

Chap. 4 : La théorie néoclassique

Origines et principes

1. Contexte historique

- Apparition dans les années 1870, elle devient la théorie dominante en économie.

- Principale rupture avec Marx et les classiques : abandon des notions de classes sociales, exploitation et lutte des classes.

- La science économique devient une science des choix individuels et de l’allocation des ressources rares.

2. Principes fondamentaux

- Rationalité des agents : ménages et entreprises agissent rationnellement pour maximiser leur satisfaction.

- Équilibre des marchés : le libre jeu de l’offre et de la demande aboutit à un équilibre optimal.

- Rôle des prix : ajustement automatique pour équilibrer l’offre et la demande.

- Marginalisme : la valeur d’un bien est déterminée par son utilité marginale et non par la quantité de travail nécessaire à sa production.

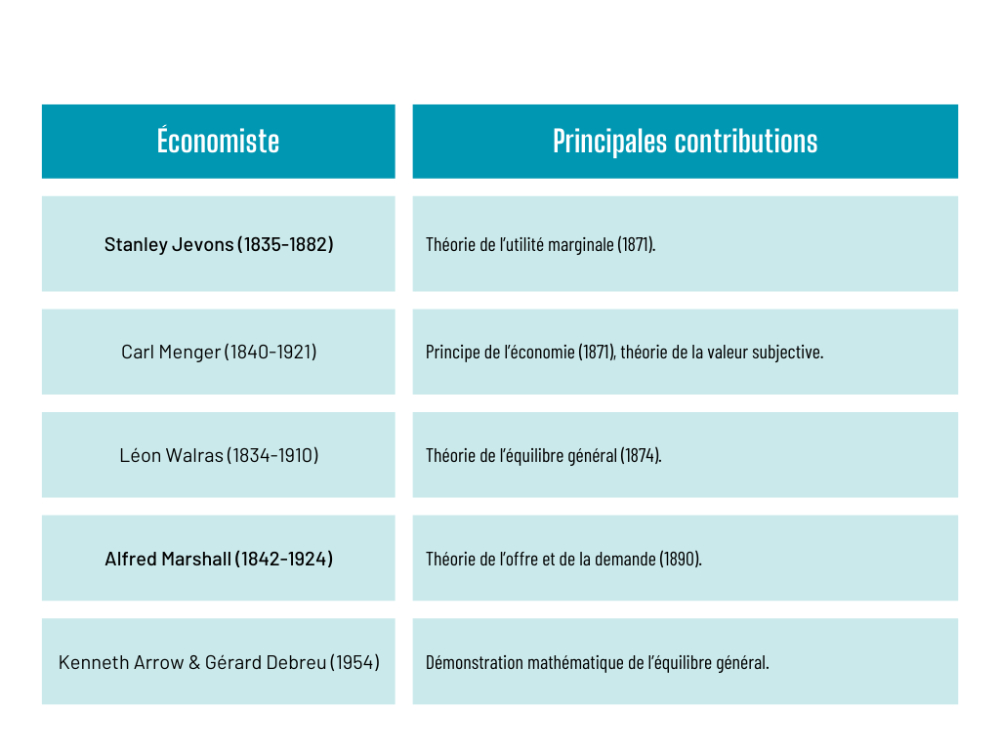

II. Les fondateurs et théoriciens majeurs

III. La théorie de l'équilibre général

1. L’apport de Léon Walras

- Équilibre général : interaction entre tous les marchés (biens, travail, capital).

- Hypothèses : concurrence parfaite, agents rationnels, information parfaite, flexibilité des prix.

- Le tâtonnement walrasien : mécanisme hypothétique permettant aux marchés d’ajuster les prix jusqu’à atteindre un équilibre.

2. L’optimalité au sens de Pareto

- Une situation est "Pareto-optimale" si l’on ne peut améliorer le bien-être d’un individu sans détériorer celui d’un autre.

- Limites : ne tient pas compte de la répartition initiale des richesses.

3. Critères de justice et de bien-être

- Utilitarisme (Bentham) : maximisation du bien-être global.

- Critère de Rawls : favoriser les plus démunis.

- Théorème fondamental de l’économie du bien-être (Allais, 1943) : un équilibre concurrentiel est optimal si les hypothèses sont respectées (pas de monopole, pas d’externalités).

IV. Le comportement des agents économiques

1. Le consommateur et la loi de l’utilité marginale décroissante

Gossen (1853) : l’utilité supplémentaire apportée par la consommation d’un bien diminue à mesure qu’on en consomme plus.

Maximisation de l’utilité : l’individu alloue son budget de manière à ce que l’utilité marginale par euro dépensé soit identique pour chaque bien.

2. L’entreprise et la maximisation du profit

Fonction de production : X = F(K, L).

Coût marginal croissant : produire une unité supplémentaire coûte de plus en plus cher.

Règle d’optimisation :

- L’entreprise embauche tant que salaire ≤ productivité marginale du travail.

- L’entreprise investit tant que taux de rendement ≥ coût du capital.

- À l’équilibre, prix = coût marginal.

V. L’application des principes néoclassiques

1. Le marché du travail et le plein-emploi

Le salaire s’ajuste pour équilibrer l’offre et la demande de travail.

Le chômage volontaire : selon les néoclassiques, le chômage est dû à des individus refusant de travailler aux salaires proposés.

Conséquence : opposition aux prestations sociales qui augmentent le salaire de réserve.

2. Le salaire minimum et l’emploi

-Un salaire minimum provoque du chômage en empêchant les entreprises d’embaucher des travailleurs peu qualifiés.

-Solution néoclassique : subventionner les bas salaires plutôt que d’imposer un salaire minimum élevé.

3. Le marché du capital et l’investissement

-Les entreprises investissent si le taux de rendement attendu est supérieur au taux d’intérêt.

-L’effet d’éviction : une hausse des dépenses publiques entraîne une hausse des taux d’intérêt, ce qui décourage l’investissement privé.

4. Fiscalité et impôt optimal

-Les néoclassiques privilégient l’impôt proportionnel ou forfaitaire.

-Critique de l’impôt progressif : il découragerait l’initiative et l’investissement.

-Courbe de Laffer : au-delà d’un certain taux d’imposition, augmenter les impôts réduit les recettes fiscales.

VI. Les limites de la théorie néoclassique

1. L’hypothèse de la concurrence parfaite est irréaliste

- Existence de monopoles, d’oligopoles et d’asymétries d’information.

- Théorie des marchés contestables : un monopole n’est acceptable que s’il stimule l’innovation.

2. La prise en compte des externalités

- Pollution, biens publics, formation : le marché ne prend pas en compte les effets externes.

- Solution néoclassique : taxation (taxe carbone) et subventions (recherche, éducation).

3. Les marchés ne sont pas toujours complets

- Certains risques ne peuvent être couverts (crises financières, pandémies).

- Justification d’une intervention de l’État (régulation bancaire, sécurité sociale).

4. Le mythe du plein-emploi

- Keynes (1936) : la demande globale détermine l’emploi, et non le niveau des salaires.

- Critique du marché du travail néoclassique : le chômage involontaire existe.

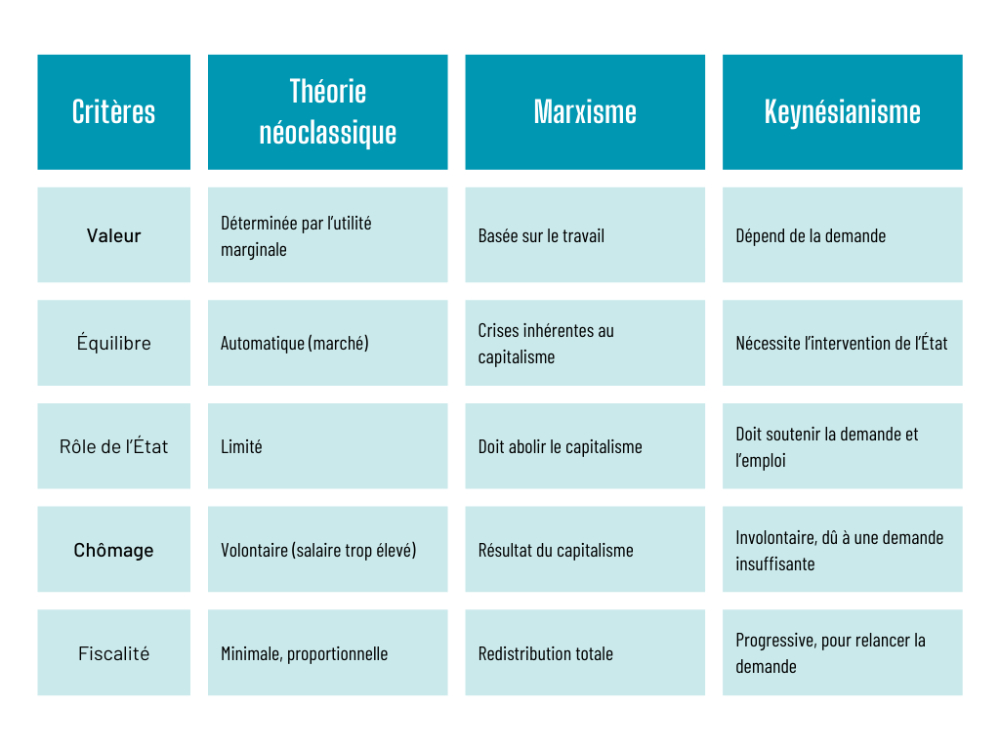

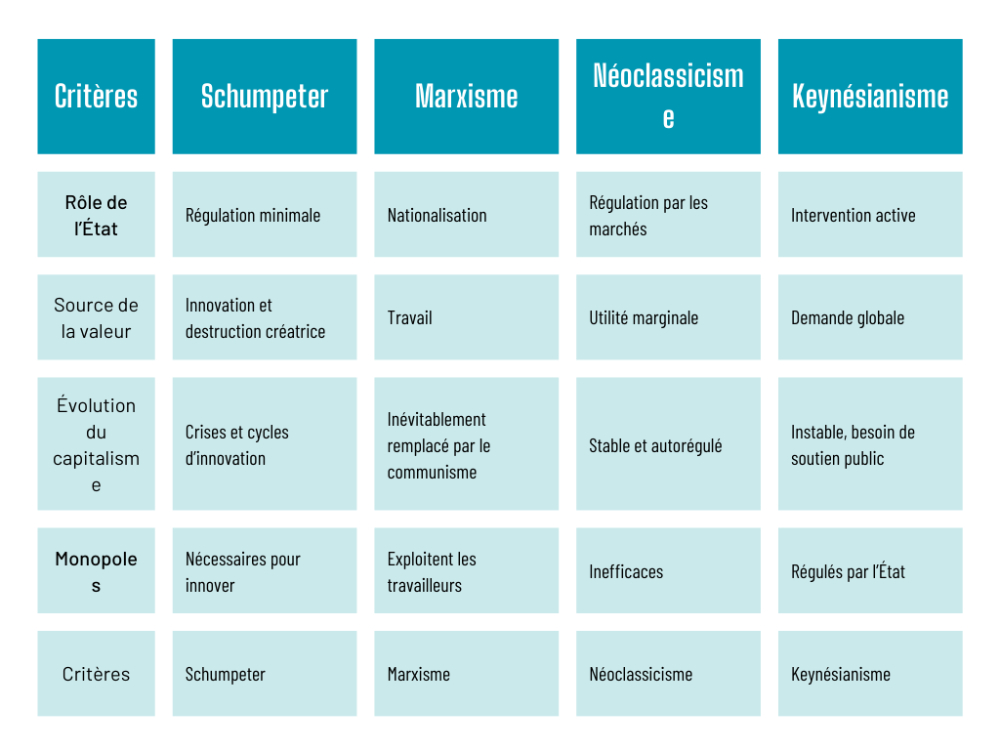

VII. Comparaison entre néoclassicisme et autres courants économiques

Chap.5 : La théorie Keynésienne

A retenir :

La théorie keynésienne, développée par John Maynard Keynes dans La Théorie Générale de l'Emploi, de l'Intérêt et de la Monnaie (1936), remet en question l’idée néoclassique selon laquelle l’économie tend spontanément vers l’équilibre et le plein-emploi. Keynes affirme que la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques) détermine la production et l’emploi.

L’État a un rôle crucial dans la stabilisation économique en intervenant par des politiques budgétaires et monétaires afin de réguler la croissance et éviter les crises.

I. Contexte historique

Avant Keynes : l'économie classique

La loi de Say : "L’offre crée sa propre demande" → rejetée par Keynes.

Le chômage est vu comme temporaire et dû aux rigidités des salaires.

La crise de 1929 et la Grande Dépression

Chute massive de la production, montée du chômage (25% aux USA en 1933).

Échec des politiques libérales de laissez-faire et de rigueur budgétaire.

Keynes propose une nouvelle approche basée sur la relance par la demande.

Exemples d’application des politiques keynésiennes

New Deal (1933-1939, Roosevelt, USA) → grands travaux, régulations.

Après 1945 : Trente Glorieuses → forte intervention de l’État, croissance.

Crises de 1975, 2008, 2020 → retour des politiques keynésiennes.

Définition

Demande effective

Demande anticipée par les entreprises, déterminante pour la production.

Multiplicateur keynésien

Une hausse de la dépense entraîne une augmentation plus que proportionnelle du revenu national.

II. Modèles et principes fondamentaux

A. Le déséquilibre keynésien

Contrairement aux classiques, Keynes démontre que l’offre ne crée pas automatiquement sa propre demande.

En économie monétaire de production, les entreprises ajustent leur production en fonction des prévisions de demande, qui peuvent être trop faibles pour assurer le plein-emploi.

Si les ménages épargnent trop au lieu de consommer, la demande chute → baisse de production → hausse du chômage.

Citation de Keynes :

"Un acte d’épargne individuelle signifie, pour ainsi dire, une décision de ne pas dîner aujourd’hui ; mais cela ne signifie pas nécessairement une décision de dîner ou d’acheter une paire de bottes dans une semaine ou dans un an."

Définition

Trappe à liquidité

Quand les taux d’intérêt sont trop bas, la politique monétaire perd en efficacité.

B. Le modèle IS-LM (Hicks, 1937)

Courbe IS (Investment-Saving) → Équilibre sur le marché des biens.

Courbe LM (Liquidity-Money) → Équilibre sur le marché monétaire.

Interaction : Une hausse des dépenses publiques (G) ou une baisse des taux d’intérêt (r) peut stimuler la production (Y).

Définition

Modèle IS-LM (Hicks, 1937)

Interaction entre le marché des biens (IS) et le marché monétaire (LM).

C. Le rôle de l'Etat dans la politique économique

Politique budgétaire expansionniste (relance)

Augmentation des dépenses publiques (G) : grands travaux, subventions, aides sociales.

Baisse des impôts : encourage la consommation et l’investissement.

Effets positifs :

Relance de l’économie et création d’emplois.

Hausse des revenus → hausse de la consommation → croissance économique.

Risques :

Endettement public accru si mal maîtrisé.

Risque d’inflation si la demande dépasse l’offre.

Politique budgétaire restrictive (austérité)

Réduction des déficits publics en limitant les dépenses.

Peut être nécessaire en période de surchauffe pour éviter l’inflation.

Synthèse :

En période de récession → relance budgétaire nécessaire.

En période d’inflation → réduction du déficit public recommandée

Définition

Esprits animaux

Les anticipations des entrepreneurs influencent leur investissement.

Courbe de Phillips

Relation entre inflation et chômage.

III. Critiques et débats

Critiques des monétaristes (Friedman, 1968)

L’inflation est d’abord un phénomène monétaire et non lié à la demande.

La courbe de Phillips ne fonctionne pas à long terme.

L’intervention excessive de l’État crée des distorsions et des déficits excessifs.

Nouveaux courants : post-keynésiens et néo-keynésiens

Modèle IS-LM-SP (intègre l’offre avec la courbe des prix et salaires).

Théorie de la monnaie endogène → la masse monétaire est déterminée par la demande de crédit et non par les banques centrales.

Théorie des cycles économiques

Keynes met en avant un cycle économique influencé par l’investissement et les anticipations.

Minsky développe le "moment Minsky", où un excès d’optimisme sur les marchés conduit à une crise financière soudaine.

Définition

Finance fonctionnelle (Lerner, 1943)

L’État doit maintenir le plein-emploi sans crainte du déficit public.

Équilibre de sous-emploi

L'économie peut rester bloquée avec un chômage élevé sans mécanisme automatique de retour au plein-emploi

IV. Application et pertinence actuelle

Crise de 2008

Intervention massive des États (plans de relance, rachats de dettes).

Retour des débats sur le rôle de l’État et des banques centrales.

Crise du COVID-19 (2020-2021)

Relance budgétaire sans précédent (France : plan de 100 milliards €).

Augmentation des dettes publiques → débat sur la soutenabilité de la dette.

Politique monétaire actuelle

Banques centrales (BCE, Fed) utilisent les taux d’intérêt comme levier.

Risque de "trappe à liquidité" si les taux sont trop bas et n’incitent pas à investir.

Citation de Keynes (1923) :

"À long terme, nous sommes tous morts." → Justifie une intervention immédiate en cas de crise.

Schumpeter et la destruction créatrice

A retenir :

- Joseph Schumpeter (1883-1950), économiste autrichien.

- Appartient à l’École autrichienne (avec Menger, Böhm-Bawerk, Hayek, Von Mises).

- S’oppose au marxisme et aux néoclassiques.

- Critique de l’économie planifiée et du capitalisme bureaucratique.

- Rôle central de l’innovation et de l’entrepreneur dans l’évolution économique.

I. Les contributions majeures de Schumpeter

1. La théorie du cycle économique

Les cycles économiques sont liés aux innovations.

3 types de cycles identifiés :

Cycle de Kitchin (3-4 ans) : fluctuations des stocks et de la production.

Cycle de Juglar (7-11 ans) : variations de l’investissement et des crédits.

Cycle de Kondratieff (40-60 ans) : grandes révolutions technologiques (ex : machine à vapeur, électricité, informatique).

2. La destruction créatrice

Concept central du capitalisme :

« Le capitalisme est un processus de destruction créatrice. »

Les nouvelles innovations détruisent les anciennes structures économiques.

-Exemples :

- Cheval → locomotive → voiture → avion

- Tissage manuel → machine à tisser → textile industriel

- Machine à écrire → ordinateur → intelligence artificielle

Les entreprises doivent innover en permanence pour survivre.

3. Le rôle de l’entrepreneur

Moteur de l’innovation : il prend des risques, introduit de nouvelles idées, processus, produits.

Différent du capitaliste (qui apporte des fonds) et du manager (qui optimise l’existant).

L’entrepreneur bénéficie d’un monopole temporaire grâce à son innovation.

III. Application à la croissance économique

1. L’innovation comme moteur de la croissance

L’innovation stimule l’investissement et l’emploi.

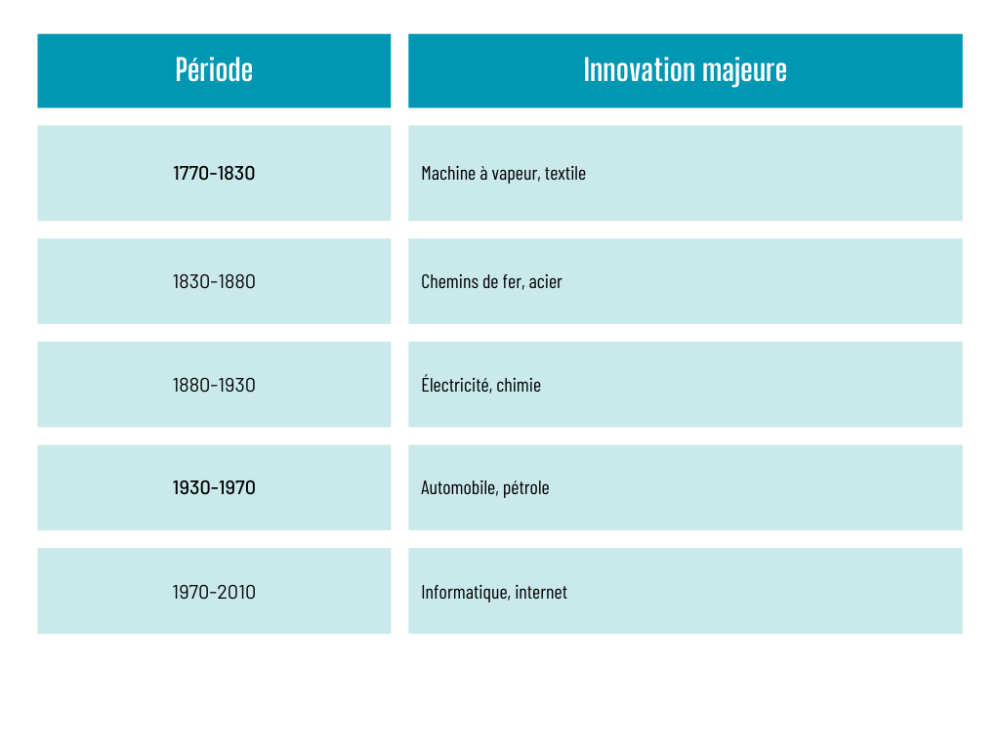

Exemples de grandes vagues d’innovation :

2. Les limites de l’innovation

Certaines entreprises échouent à suivre l’innovation (Kodak, Nokia, BlackBerry).

Effets négatifs : chômage technologique temporaire, précarisation.

Effets écologiques : pollution, consommation excessive de ressources.

III. La critique du capitalisme bureaucratique

1. Le risque de stagnation du capitalisme

Les grandes entreprises deviennent rigides et n’innovent plus.

La bureaucratisation remplace l’esprit entrepreneurial.

Exemple : passage du capitalisme industriel au capitalisme financier.

2. L’État et l’innovation

Schumpeter accepte un rôle de l’État dans la régulation des monopoles et le financement de la R&D.

Mais il critique l’excès d’intervention publique, qui peut freiner l’innovation.

3. L’essor du socialisme

Selon Schumpeter, le capitalisme pourrait disparaître à cause de son succès même.

La bourgeoisie adopterait progressivement des idées socialistes.

Remplacement des entrepreneurs par des technocrates.

IV. Comparaison avec d'autres théories économiques