Terminale

Communication nerveuse: réflexe

Définition

reflexe implique un centre nerveux

1. Des mouvements réflexes

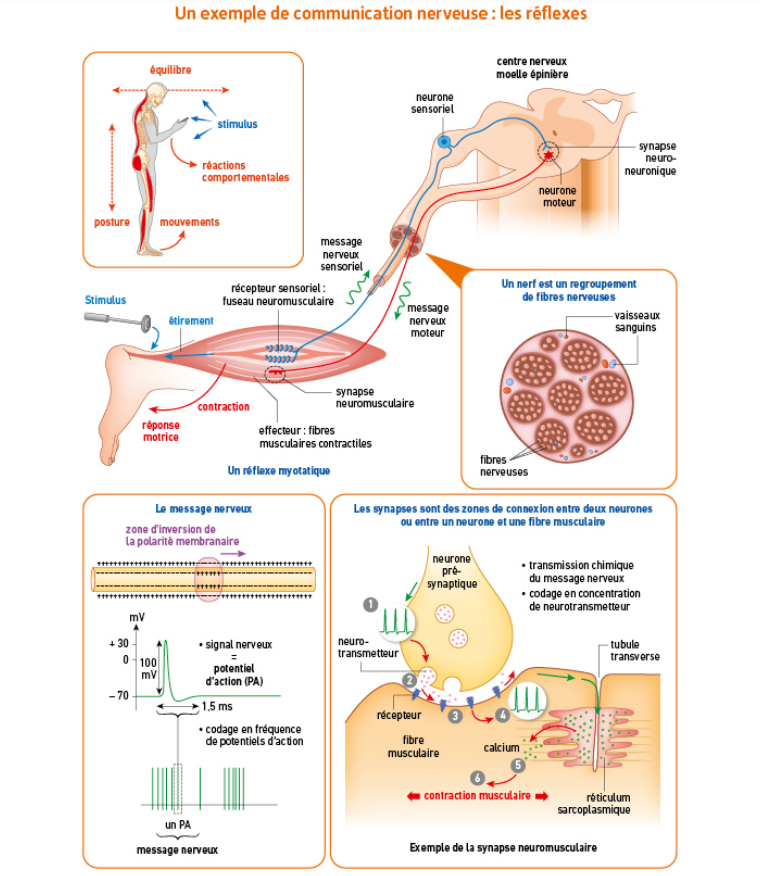

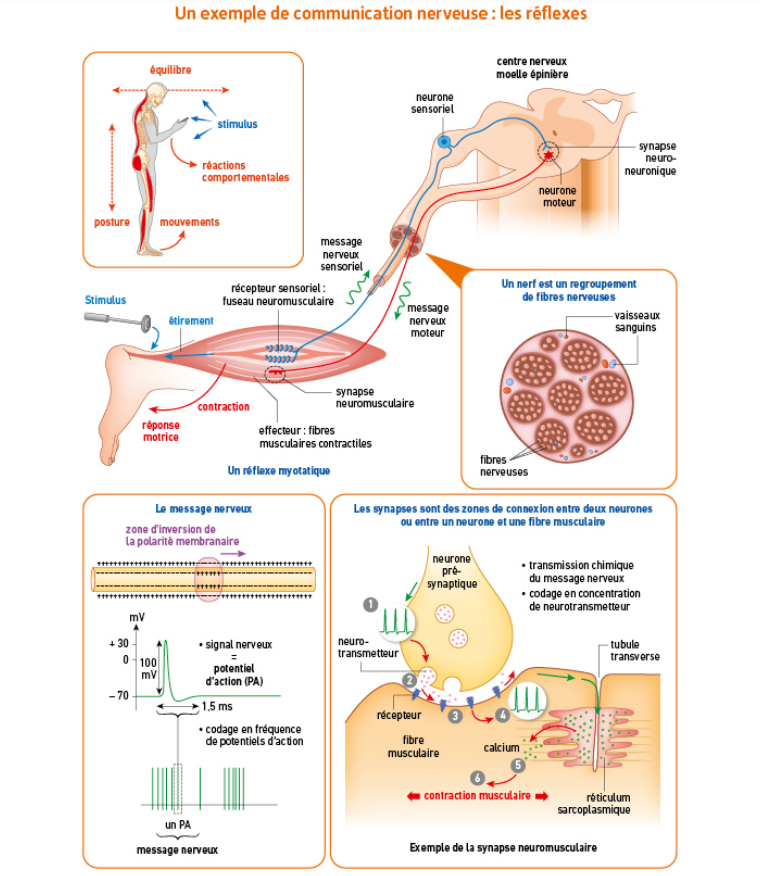

Beaucoup de comportements sont des réactions qui répondent à une stimulation : maintien de l’équilibre, fuite, défense, prise d’un objet, etc. Les mouvements ainsi induits peuvent être volontaires ou non. Un réflexe est une réaction involontaire, intervenant très rapidement en réponse à un stimulus.

Le réflexe myotatique concerne les muscles squelettiques (c’est-à-dire les muscles rattachés aux os, responsables de la mobilité du squelette) : en réponse à son propre étirement, un muscle réagit immédiatement en se contractant. Ce reflexe intervient inconsciemment à tout moment, assurant le maintien de la posture et l’équilibre du corps. Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic souvent utilisé pour apprécier le fonctionnement du système neuromusculaire : par exemple, en percutant légèrement le tendon d’Achille, on déclenche une brusque contraction du muscle du mollet, ce qui provoque l’extension du pied.

À l’aide d’électrodes réceptrices placées à la surface de la peau, il est possible d’enregistrer une contraction musculaire répondant à un stimulus. Cette étude expérimentale permet de dégager les caractéristiques de la réponse réflexe : elle est rapide, involontaire, stéréotypée, mais son intensité est variable. Une telle étude, en particulier la détermination du temps de réponse, montre qu’un réflexe fait intervenir le système nerveux central (moelle épinière et/ou cerveau) : le réflexe achilléen nécessite un trajet « aller-retour » entre le muscle du mollet et la partie basse de la moelle épinière. C’est la raison pour laquelle on parle d’arc-réflexe.

2. Le circuit nerveux d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Un réflexe fait intervenir successivement :

– un récepteur sensoriel, qui capte une sensation (le stimulus) et élabore un message nerveux correspondant à ce stimulus ;

– des fibres nerveuses regroupées en nerf, qui transmettent le message nerveux sensoriel jusqu’à un centre nerveux, moelle épinière ou cerveau ;

– le centre nerveux, qui élabore un message nerveux moteur dépendant de tous les messages reçus ;

– d’autres fibres nerveuses, également regroupées en nerf, qui transmettent le message nerveux moteur jusqu’au muscle ;

– un organe effecteur de la réponse, le muscle, dont la contraction est provoquée par la réception du message nerveux moteur.

Le réflexe myotatique est un réflexe très simple. Il ne fait intervenir successivement que deux types de neurones : un neurone sensoriel assurant le trajet du muscle à la moelle, puis un neurone moteur, assurant le trajet de la moelle au muscle.

La moelle épinière, centre nerveux du réflexe myotatique

La moelle épinière, centre nerveux du réflexe myotatique

Le corps cellulaire du neurone sensoriel, appelé neurone en T, se trouve dans le ganglion rachidien situé au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien, relié à la moelle épinière. La fibre nerveuse conduisant le message nerveux du muscle au corps cellulaire est un long prolongement cytoplasmique de ce neurone, appelé dendrite. Du corps cellulaire, un court axone gagne la substance grise de la moelle épinière. Le message est alors transmis par une zone de connexion appelée synapse au neurone moteur (ou motoneurone), dont le corps cellulaire se situe dans la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Son axone, très long, est une fibre nerveuse empruntant la racine ventrale du nerf rachidien et conduisant le message nerveux moteur jusqu’à une fibre musculaire.

Du récepteur sensoriel au message nerveux

Du récepteur sensoriel au message nerveux

Dans le cas du réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est un mécanorécepteur sensible à l’étirement, appelé fuseau neuromusculaire (il existe également des structures mécanoréceptrices situées au niveau des tendons) :

il s’agit de fibres particulières du muscle, autour desquelles sont enroulées les dendrites des neurones sensoriels. L’étirement des fibres musculaires du fuseau neuromusculaire génère un message nerveux de nature électrique au niveau de ces dendrites.

Il est possible d’enregistrer le message nerveux à l’aide d’électrodes très fines (microélectrodes) que l’on implante à l’intérieur d’une fibre. En absence de toute stimulation, on constate que la membrane du neurone est polarisée : il existe une tension électrique permanente de –70 mV entre ses deux faces, l’intérieur étant électronégatif par rapport à l’extérieur. Cette différence de potentiel transmembranaire est appelée potentiel de repos. Après une stimulation, on enregistre une série de modifications très brèves de la tension électrique transmembranaire : l’ensemble constitue le message nerveux, chaque signal élémentaire étant appelé potentiel d’action. Un potentiel d’action est une inversion brusque de la polarisation membranaire (la face interne de la membrane devenant électropositive par rapport à la face externe). L’amplitude est d’environ 100 mV. Cet événement est local et très bref (de l’ordre de la milliseconde).

Le message nerveux généré par un récepteur sensoriel est dépendant de l’intensité du stimulus : plus l’intensité du stimulus est importante, plus le nombre de potentiels d’action par unité de temps sera important. En revanche, on remarque que, quelle que soit l’intensité de la stimulation, l’amplitude des potentiels d’action reste constante. C’est donc la fréquence des potentiels d’action du message nerveux qui constitue le codage de l’intensité de la stimulation.

La propagation des messages nerveux

La propagation des messages nerveux

Une caractéristique d’un message nerveux est de pouvoir se propager le long des fibres nerveuses, dendrites ou axones et cela sans s’atténuer. Les nerfs rachidiens, reliant les organes périphériques à la moelle épinière, sont des nerfs mixtes : ils regroupent de très nombreuses fibres nerveuses, dendrites et axones, qui sont les prolongements cytoplasmiques des neurones sensoriels et moteurs. Chaque fibre conduit le message nerveux dans un seul sens : vers le corps cellulaire pour une dendrite et depuis le corps cellulaire pour un axone. La conduction du message nerveux s’effectue de proche en proche, à une vitesse variable, de l’ordre de 100 m?.?s–1. La présence d’une gaine de myéline autour d’une fibre augmente la vitesse de propagation du message.

Après la synapse neuro-neuronale entre le neurone sensoriel et le neurone moteur, l’axone du neurone moteur conduit le message nerveux jusqu’à une synapse neuromusculaire, ou plaque motrice, zone de connexion entre les boutons synaptiques, situés à l’extrémité de l’axone, et une fibre musculaire.

3. Le fonctionnement synaptique

La structure et le fonctionnement de la synapse neuro-neuronale et de la synapse neuromusculaire sont comparables. Dans les deux cas, il existe un espace, ou fente synaptique, de 20 à 50 nanomètres, séparant la fibre nerveuse pré-synaptique de l’élément post-synaptique (neurone ou fibre musculaire). L’observation au microscope électronique montre que le cytoplasme situé à l’extrémité de la fibre pré-synaptique contient de très nombreuses vésicules.

Le message nerveux pré-synaptique ne peut pas franchir directement la fente synaptique. Ce franchissement est assuré grâce à un médiateur chimique. En effet, les nombreuses vésicules de la fibre nerveuse pré-synaptique sont remplies de molécules d’une substance chimique appelée neurotransmetteur. Dans le cas du circuit nerveux de l’arc-réflexe myotatique, le neurotransmetteur est l’acétylcholine. L’arrivée des potentiels d’action au niveau de la terminaison pré-synaptique déclenche l’exocytose d’un nombre plus ou moins important de vésicules, qui libèrent alors l’acétylcholine dans la fente synaptique. La membrane de la cellule post-synaptique comporte de nombreuses molécules sur lesquelles l’acétylcholine peut se fixer : ce sont les récepteurs du neurotransmetteur. La conséquence de cette fixation est, si la quantité d’acétylcholine libérée est suffisante, la naissance de potentiels d’action post-synaptiques.

Au niveau des synapses, c’est la concentration en neurotransmetteur libérée dans la fente synaptique qui constitue le codage du message : plus la concentration en acétylcholine est importante dans la fente, plus la fréquence des potentiels d’action du message post-synaptique est élevée.

Certaines substances chimiques sont susceptibles de perturber le fonctionnement synaptique. Le curare, par exemple, a la possibilité de se fixer sur les récepteurs de l’acétylcholine, mais ne génère pas de potentiels d’action : c’est un antagoniste de l’acétylcholine. Il provoque ainsi un relâchement musculaire durable. D’autres substances ont pour effet d’empêcher l’élimination de l’acétylcholine de la fente synaptique. Elles prolongent alors la durée d’action du neurotransmetteur : ce sont des agonistes de l’acétylcholine.

Après la synapse neuromusculaire, les potentiels d’action se propagent le long la membrane de la fibre musculaire : ces potentiels d’action provoquent l’ouverture de protéines jouant le rôle de canaux ioniques, libérant dans le cytosol de la fibre musculaire des ions calcium stockés dans un réseau de cavités cytoplasmiques, le réticulum sarcoplasmique. C’est l’augmentation de la concentration du cytosol en ions calcium qui provoque la contraction musculaire, en réponse au stimulus.

A retenir :

Un exemple de communication nerveuse : les réflexes

Les caractéristiques d’un réflexe

Les caractéristiques d’un réflexe

Les réflexes sont des réactions involontaires produites en réponse à des stimulations. Les réflexes sont très rapides, stéréotypés mais d’intensité variable ; ils interviennent dans de très nombreux comportements impliquant la contraction musculaire. Par exemple, le réflexe myotatique est la contraction d’un muscle déclenchée par son propre étirement : les réflexes myotatiques permettent le maintien de la posture et de l’équilibre.

Les éléments d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Un réflexe met en jeu un récepteur sensoriel dont le rôle est de capter un stimulus et d’engendrer un message nerveux. Le message nerveux est transmis jusqu’à un centre nerveux, moelle épinière ou cerveau, par les neurones sensoriels. Après connexion synaptique, les neurones moteurs transmettent un message nerveux qui provoque la contraction de fibres musculaires.

Du stimulus à la réponse motrice

Du stimulus à la réponse motrice

Le message nerveux élaboré par un récepteur sensoriel à partir du stimulus est de nature électrique. La membrane d’un neurone est en effet polarisée : la polarisation membranaire observée en dehors de toute stimulation est le potentiel de repos. Un message nerveux est constitué par une série de variations brèves de la polarisation membranaire du neurone, appelées potentiels d’action. Un message nerveux est codé par la fréquence des potentiels d’action qui le constituent.

Le message nerveux se propage jusqu’au centre nerveux puis du centre nerveux au muscle via des nerfs, qui sont des regroupements de fibres nerveuses. La conduction s’effectue de proche en proche le long des fibres, dendrites ou axones.

La propagation d’un message nerveux au niveau d’une cellule musculaire est à l’origine de la libération de calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique, et provoque la contraction de la fibre musculaire.

La transmission synaptique

La transmission synaptique

La zone de connexion entre les deux neurones ou entre le neurone moteur et la fibre musculaire est une synapse. Au niveau d’une synapse, la transmission s’effectue par l’intermédiaire d’une substance chimique appelée neurotransmetteur. L’acétylcholine est le neurotransmetteur impliqué dans le fonctionnement du réflexe myotatique.

L’arrivée d’un message nerveux à l’extrémité de l’axone du neurone pré-synaptique entraîne la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Les molécules du neurotransmetteur se fixent sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane de l’élément post-synaptique (fibre nerveuse ou fibre musculaire), ce qui peut alors générer des potentiels d’action. Au niveau d’une synapse, le message est codé par la concentration en neurotransmetteur.

Terminale

Communication nerveuse: réflexe

Définition

reflexe implique un centre nerveux

1. Des mouvements réflexes

Beaucoup de comportements sont des réactions qui répondent à une stimulation : maintien de l’équilibre, fuite, défense, prise d’un objet, etc. Les mouvements ainsi induits peuvent être volontaires ou non. Un réflexe est une réaction involontaire, intervenant très rapidement en réponse à un stimulus.

Le réflexe myotatique concerne les muscles squelettiques (c’est-à-dire les muscles rattachés aux os, responsables de la mobilité du squelette) : en réponse à son propre étirement, un muscle réagit immédiatement en se contractant. Ce reflexe intervient inconsciemment à tout moment, assurant le maintien de la posture et l’équilibre du corps. Le réflexe myotatique est un outil de diagnostic souvent utilisé pour apprécier le fonctionnement du système neuromusculaire : par exemple, en percutant légèrement le tendon d’Achille, on déclenche une brusque contraction du muscle du mollet, ce qui provoque l’extension du pied.

À l’aide d’électrodes réceptrices placées à la surface de la peau, il est possible d’enregistrer une contraction musculaire répondant à un stimulus. Cette étude expérimentale permet de dégager les caractéristiques de la réponse réflexe : elle est rapide, involontaire, stéréotypée, mais son intensité est variable. Une telle étude, en particulier la détermination du temps de réponse, montre qu’un réflexe fait intervenir le système nerveux central (moelle épinière et/ou cerveau) : le réflexe achilléen nécessite un trajet « aller-retour » entre le muscle du mollet et la partie basse de la moelle épinière. C’est la raison pour laquelle on parle d’arc-réflexe.

2. Le circuit nerveux d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Un réflexe fait intervenir successivement :

– un récepteur sensoriel, qui capte une sensation (le stimulus) et élabore un message nerveux correspondant à ce stimulus ;

– des fibres nerveuses regroupées en nerf, qui transmettent le message nerveux sensoriel jusqu’à un centre nerveux, moelle épinière ou cerveau ;

– le centre nerveux, qui élabore un message nerveux moteur dépendant de tous les messages reçus ;

– d’autres fibres nerveuses, également regroupées en nerf, qui transmettent le message nerveux moteur jusqu’au muscle ;

– un organe effecteur de la réponse, le muscle, dont la contraction est provoquée par la réception du message nerveux moteur.

Le réflexe myotatique est un réflexe très simple. Il ne fait intervenir successivement que deux types de neurones : un neurone sensoriel assurant le trajet du muscle à la moelle, puis un neurone moteur, assurant le trajet de la moelle au muscle.

La moelle épinière, centre nerveux du réflexe myotatique

La moelle épinière, centre nerveux du réflexe myotatique

Le corps cellulaire du neurone sensoriel, appelé neurone en T, se trouve dans le ganglion rachidien situé au niveau de la racine dorsale du nerf rachidien, relié à la moelle épinière. La fibre nerveuse conduisant le message nerveux du muscle au corps cellulaire est un long prolongement cytoplasmique de ce neurone, appelé dendrite. Du corps cellulaire, un court axone gagne la substance grise de la moelle épinière. Le message est alors transmis par une zone de connexion appelée synapse au neurone moteur (ou motoneurone), dont le corps cellulaire se situe dans la partie ventrale de la substance grise de la moelle épinière. Son axone, très long, est une fibre nerveuse empruntant la racine ventrale du nerf rachidien et conduisant le message nerveux moteur jusqu’à une fibre musculaire.

Du récepteur sensoriel au message nerveux

Du récepteur sensoriel au message nerveux

Dans le cas du réflexe myotatique, le récepteur sensoriel est un mécanorécepteur sensible à l’étirement, appelé fuseau neuromusculaire (il existe également des structures mécanoréceptrices situées au niveau des tendons) :

il s’agit de fibres particulières du muscle, autour desquelles sont enroulées les dendrites des neurones sensoriels. L’étirement des fibres musculaires du fuseau neuromusculaire génère un message nerveux de nature électrique au niveau de ces dendrites.

Il est possible d’enregistrer le message nerveux à l’aide d’électrodes très fines (microélectrodes) que l’on implante à l’intérieur d’une fibre. En absence de toute stimulation, on constate que la membrane du neurone est polarisée : il existe une tension électrique permanente de –70 mV entre ses deux faces, l’intérieur étant électronégatif par rapport à l’extérieur. Cette différence de potentiel transmembranaire est appelée potentiel de repos. Après une stimulation, on enregistre une série de modifications très brèves de la tension électrique transmembranaire : l’ensemble constitue le message nerveux, chaque signal élémentaire étant appelé potentiel d’action. Un potentiel d’action est une inversion brusque de la polarisation membranaire (la face interne de la membrane devenant électropositive par rapport à la face externe). L’amplitude est d’environ 100 mV. Cet événement est local et très bref (de l’ordre de la milliseconde).

Le message nerveux généré par un récepteur sensoriel est dépendant de l’intensité du stimulus : plus l’intensité du stimulus est importante, plus le nombre de potentiels d’action par unité de temps sera important. En revanche, on remarque que, quelle que soit l’intensité de la stimulation, l’amplitude des potentiels d’action reste constante. C’est donc la fréquence des potentiels d’action du message nerveux qui constitue le codage de l’intensité de la stimulation.

La propagation des messages nerveux

La propagation des messages nerveux

Une caractéristique d’un message nerveux est de pouvoir se propager le long des fibres nerveuses, dendrites ou axones et cela sans s’atténuer. Les nerfs rachidiens, reliant les organes périphériques à la moelle épinière, sont des nerfs mixtes : ils regroupent de très nombreuses fibres nerveuses, dendrites et axones, qui sont les prolongements cytoplasmiques des neurones sensoriels et moteurs. Chaque fibre conduit le message nerveux dans un seul sens : vers le corps cellulaire pour une dendrite et depuis le corps cellulaire pour un axone. La conduction du message nerveux s’effectue de proche en proche, à une vitesse variable, de l’ordre de 100 m?.?s–1. La présence d’une gaine de myéline autour d’une fibre augmente la vitesse de propagation du message.

Après la synapse neuro-neuronale entre le neurone sensoriel et le neurone moteur, l’axone du neurone moteur conduit le message nerveux jusqu’à une synapse neuromusculaire, ou plaque motrice, zone de connexion entre les boutons synaptiques, situés à l’extrémité de l’axone, et une fibre musculaire.

3. Le fonctionnement synaptique

La structure et le fonctionnement de la synapse neuro-neuronale et de la synapse neuromusculaire sont comparables. Dans les deux cas, il existe un espace, ou fente synaptique, de 20 à 50 nanomètres, séparant la fibre nerveuse pré-synaptique de l’élément post-synaptique (neurone ou fibre musculaire). L’observation au microscope électronique montre que le cytoplasme situé à l’extrémité de la fibre pré-synaptique contient de très nombreuses vésicules.

Le message nerveux pré-synaptique ne peut pas franchir directement la fente synaptique. Ce franchissement est assuré grâce à un médiateur chimique. En effet, les nombreuses vésicules de la fibre nerveuse pré-synaptique sont remplies de molécules d’une substance chimique appelée neurotransmetteur. Dans le cas du circuit nerveux de l’arc-réflexe myotatique, le neurotransmetteur est l’acétylcholine. L’arrivée des potentiels d’action au niveau de la terminaison pré-synaptique déclenche l’exocytose d’un nombre plus ou moins important de vésicules, qui libèrent alors l’acétylcholine dans la fente synaptique. La membrane de la cellule post-synaptique comporte de nombreuses molécules sur lesquelles l’acétylcholine peut se fixer : ce sont les récepteurs du neurotransmetteur. La conséquence de cette fixation est, si la quantité d’acétylcholine libérée est suffisante, la naissance de potentiels d’action post-synaptiques.

Au niveau des synapses, c’est la concentration en neurotransmetteur libérée dans la fente synaptique qui constitue le codage du message : plus la concentration en acétylcholine est importante dans la fente, plus la fréquence des potentiels d’action du message post-synaptique est élevée.

Certaines substances chimiques sont susceptibles de perturber le fonctionnement synaptique. Le curare, par exemple, a la possibilité de se fixer sur les récepteurs de l’acétylcholine, mais ne génère pas de potentiels d’action : c’est un antagoniste de l’acétylcholine. Il provoque ainsi un relâchement musculaire durable. D’autres substances ont pour effet d’empêcher l’élimination de l’acétylcholine de la fente synaptique. Elles prolongent alors la durée d’action du neurotransmetteur : ce sont des agonistes de l’acétylcholine.

Après la synapse neuromusculaire, les potentiels d’action se propagent le long la membrane de la fibre musculaire : ces potentiels d’action provoquent l’ouverture de protéines jouant le rôle de canaux ioniques, libérant dans le cytosol de la fibre musculaire des ions calcium stockés dans un réseau de cavités cytoplasmiques, le réticulum sarcoplasmique. C’est l’augmentation de la concentration du cytosol en ions calcium qui provoque la contraction musculaire, en réponse au stimulus.

A retenir :

Un exemple de communication nerveuse : les réflexes

Les caractéristiques d’un réflexe

Les caractéristiques d’un réflexe

Les réflexes sont des réactions involontaires produites en réponse à des stimulations. Les réflexes sont très rapides, stéréotypés mais d’intensité variable ; ils interviennent dans de très nombreux comportements impliquant la contraction musculaire. Par exemple, le réflexe myotatique est la contraction d’un muscle déclenchée par son propre étirement : les réflexes myotatiques permettent le maintien de la posture et de l’équilibre.

Les éléments d’un arc-réflexe

Les éléments d’un arc-réflexe

Un réflexe met en jeu un récepteur sensoriel dont le rôle est de capter un stimulus et d’engendrer un message nerveux. Le message nerveux est transmis jusqu’à un centre nerveux, moelle épinière ou cerveau, par les neurones sensoriels. Après connexion synaptique, les neurones moteurs transmettent un message nerveux qui provoque la contraction de fibres musculaires.

Du stimulus à la réponse motrice

Du stimulus à la réponse motrice

Le message nerveux élaboré par un récepteur sensoriel à partir du stimulus est de nature électrique. La membrane d’un neurone est en effet polarisée : la polarisation membranaire observée en dehors de toute stimulation est le potentiel de repos. Un message nerveux est constitué par une série de variations brèves de la polarisation membranaire du neurone, appelées potentiels d’action. Un message nerveux est codé par la fréquence des potentiels d’action qui le constituent.

Le message nerveux se propage jusqu’au centre nerveux puis du centre nerveux au muscle via des nerfs, qui sont des regroupements de fibres nerveuses. La conduction s’effectue de proche en proche le long des fibres, dendrites ou axones.

La propagation d’un message nerveux au niveau d’une cellule musculaire est à l’origine de la libération de calcium contenu dans le réticulum sarcoplasmique, et provoque la contraction de la fibre musculaire.

La transmission synaptique

La transmission synaptique

La zone de connexion entre les deux neurones ou entre le neurone moteur et la fibre musculaire est une synapse. Au niveau d’une synapse, la transmission s’effectue par l’intermédiaire d’une substance chimique appelée neurotransmetteur. L’acétylcholine est le neurotransmetteur impliqué dans le fonctionnement du réflexe myotatique.

L’arrivée d’un message nerveux à l’extrémité de l’axone du neurone pré-synaptique entraîne la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Les molécules du neurotransmetteur se fixent sur des récepteurs spécifiques situés sur la membrane de l’élément post-synaptique (fibre nerveuse ou fibre musculaire), ce qui peut alors générer des potentiels d’action. Au niveau d’une synapse, le message est codé par la concentration en neurotransmetteur.