3 fonctions principales de la communication d’entreprise :

- Fonction d’émission : l’entreprise émet une source d’info. Être une source d’info sur

l’entreprise, gérer sa publicité, marque corporatif, communiquer les propositions de

l’organisation aux parties prenantes, citoyenneté de l’entreprise

- Fonction d’écoute : pouvoir comprendre les attentes et s’y adapter. Être à l’écoute des

parties prenantes, de l’opinion publique (s’adapter aux besoins des cibles)

- Fonction d’interface : permet de gérer les relations avec les parties prenantes externes,

gérer les relations avec les salariés, aider le management à répondre aux demande des

parties prenantes.

Selon Marion (1989), il faut distinguer 3 types d’images :

- Image voulue : valeurs et intentions déclarée que l’entreprise souhaite projeter

- Image diffusé ou projeté : l’ensemble des significations et des messages émis par et sur l’entreprise

- Image perçue ou déposée : l’ensemble des opinions et des représentations qu’ont les publics sur l’entreprise

· Début de l’ère moderne, à la fin du XIXè :

Avant charnière XIXe siècle :

L’entreprise était faiblement dirigée, avec parfois une forme de « tyrannie » des ouvriers de métier sur les directions qui ne pouvaient organiser le travail comme ils le souhaitaient.

La communication d’entreprise ajd, constituée en discours et en métiers était alors non consciente. Elle représentait davantage des pratiques non réfléchies.

Le début de l'ère moderne, au XIXè siècle pose les bases de notre monde économique de l'ère industriel.

La grande problématique à laquelle tente de répondre la communication interne en entreprise, à l’origine, c’est la question du contrôle des salariés par les strates hiérarchiques supérieures.

La communication d’entreprise consiste à instaurer un ordre.

Elle permettait de déconstruire d'origine des ouvriers et de les intégrer à la culture de l'entreprise. Construire un lien social au sein de l'entreprise, conditions de l'apparition et du maintien d'un ordre industriel.

· XIXè- début XXè : communication fonctionnelle et Organisation Scientifique du travail ( OST)

On veut rendre l’entrepreneur maitre de ses ateliers

Sous l’impulsion de l’américain Taylor ou du français Fayol, on met en place une organisation des entreprises dites militaires avec un commandement hiérarchisé, permis grâce à la mise en place d’une communication fonctionnelle et un contrôle fonctionnel des équipes

Objectif de la communication d’entreprise : le commandement des salariés par les dirigeants. On souhaite individualiser l’ouvrier pour mieux qu’il s’adapte à l’environnement de l’entreprise, qu’il respecte davantage les consignes et qu’il soit plus performant et fasse augmenter la productivité.

Pour Taylor, Fayol ou encore Ford, ce sont les principes d’autorité et de savoir qui légitime les managers, la rémunération et le contrôle hiérarchique qui motivent le travailleur.

Mais cette taylorisation du travail et de l’organisation du travail a suscité des réactions.

· Années 1930 : l’école des relations humaines

Années 1930 : Apparition aux EU d’une nouvelle forme de communication d’entreprise plus humaine que la communication fonctionnelle négligeait.

Prise de conscience permise à la suite de l’expérience menée par le père du mouvement des relations humaines et du management et de la sociologie du travail, Elton Mayo (1880- 1949), entre 1924 et 1932 aux usines de la Western Electric, à Hawthorne banlieue de Chicago

Elton Mayo introduit la vision sociale de l’etre-humain.

Par son expérience Elton Mayo tente de répondre à plusieurs questions :

- En quoi le taylorisme est-il contreproductif ? (Sabotage des ouvriers, conditions de travail inacceptable pour les salariés du taylorisme)

- Les conditions de travailles influencent elle la productivité ?

Conclusion de l’expérience :

Mise en évidence de l’importance des facteurs psychologiques et psychosociologiques dans le travail.

Montre l’importance de la dynamique du groupe ; groupe est un être collectif.

Un groupe est plus efficace que la somme de l’efficacité de chaque individu seul

Quand la communication, la coopération et la solidarité s’établissent, on se rend compte que la productivité augmente. Les conditions matérielles ont moins d'importance que les conditions psychologiques et sociaux psychologiques.

La productivité dépendrait de la qualité de la relation humaine dans l'entreprise et donc de la qualité de ses communications interpersonnelles.

-> Pour Taylor, la fonction de communication est liée au commandement pour l'école des relations humaine, elle est liée à la gestion des opinions.

· Le cas de la France :

Fin 1940-début 1950 : Formalisation des relations publiques

Il faudra attendre les années 1950 pour que la communication d’entreprise arrive auprès des industriels français sous le nom de « relations publiques » au moment du plan Marshall et des échanges entre français et américains.

Aux EU, la communication a évolué et c’est fortement développé : Humanisme communicationnel.

Tout cela fait l’objet d’un grand formalisme ; les relations publiques sont gérées par des professionnels au sein des entreprises, avec un service qui lui est dédié, des organisations voient le jour.

La communication et devenue une science (Régulièrement nourri d'études et de recherches), associées à une technique (celle des supports et de leurs cibles).

· Parallèlement au sein de l’entreprise :

Fin des années 1940 :

Création de syndicats professionnels en France ayant pour vocation de défendre les intérêts de la profession et faciliter les confrontations des expériences et la circulation des idées.

- 1947, (ANCP) association nationale des chefs du personnel.

- 1947, (UJJEF) union des journaux et journalistes d'entreprise en France.

- 1949, (AFCOS) Association française des conseils en organisation scientifique.

Dans les années 1950 :

Naissance de son centre de formation :

- 1953, (ISTH) Institut des sciences et techniques humaines.

- 1954, Le CNPF ouvre le CRC, Centre de recherche et d'études des chefs d'entreprise.

Année 1960-1970 :

La communication, en interne, cherche à redorer l’image des entreprises après des salariés.

Années 1980 :

Apparition de la fonction de communication, les chargés de communications, les responsables de communications…

Naissance en même tant des premières agences de conseil et d’audit.

Durant ces années, la communication devient importantes pour les entreprises qui veillent à la qualité des relations et des échanges entre acteurs dans l'entreprise qui détermine le bon fonctionnement de celle-ci.

Années 1990 :

Durant ces années, les entreprises priorisent l’aspect stratégiques de la communication interne.

Ceci provient en partie de l’évolution de la hiérarchie taylorienne se réduit et où les rapports entre dirigeant et dirigés sont plus directs.

Dans une période où l’organisation en réseau avec des partenaires et la décentralisation se développent, la présence de la communication stratégie directe permet que la réactivité de l’organisation augmente.

La communication interne doit permettre d’obtenir la compréhension et l’adhésion des salariés, créer une entité unique et homogène et développer la solidarité et la cohésion (Libaert et Johannes, 2016).

Selon L’AFCI (2014), les objectifs de la communication interne sont :

- Accompagner les changements dans l’entreprise.

- Expliquer l’entreprise et ses orientations stratégiques.

- Donner du sens à l’action de chacun.

- Répondre aux besoins d’informations des salariés

- Aidée la hiérarchie à faire remonter et descendre l’information.

- Créer une identité d’entreprise, une culture commune.

- Informer l’interne et l’externe.

A) Typologie de la communication interne et ses outils

Trois grands types de communication selon la nature de la relation « émetteur-récepteur » :

Communication descendante : système hiérarchique à sens unique dans lequel les messages de la direction sont transmis aux salariés.

→ Outils : journal d’entreprise, brochure d’information, newsletters, tableau d’affichage

Communication ascendante : système où la communication et les idées viennent des employés. Système démocratique supprimant les barrières hiérarchiques.

→ Outils : boite à idée, sondage, focus groupe

Communication horizontale ou transversale : système où la communication se fait entre deux personnes de même niveau hiérarchique ou d’un groupe à un autre, dans les deux sens.

→ Outils : intranet, réseaux sociaux internes, Team buildings

B) La communication managérial

Les dirigeants et les managers constituent des vecteurs de réputation importantes pour les entreprises et peuvent être déterminants pour les communications internes ou externes (Libaert et Johannes, 2016).

- Qu’est-ce que le management ?

« Le management vise à organiser le système de collaboration entre les personnes ainsi qu’à favoriser le bien-être collectif afin d’accroître la performance des organisations humaines. ». Manager peut renvoyer à la gestion « des personnes et des projets ». Ampara et Lamoureux (2016)

1. L’influence de la communication managérial sur le bien être des salariés et leurs engagements

En interne, la communication managériale, les managers et dirigeants influent sur le choix des salariés de rester ou pas dans l’entreprise, leur engagement ?

- Qu’est-ce que l’engagement des salariés au travail ?

Il est difficile d’obtenir un consensus autour de la notion d’engagement personnel au travail.

L’engagement organisationnel des salariés décrit un « état psychologique qui caractérise la relation de l’employé avec l’organisation et a des implications sur la décision de continuer ou de cesser à être membre de l’organisation » Meyer et Allen (1991)

Ils proposent de distinguer trois dimensions de l’engagement organisationnel :

- L’engagement affectif : se traduit par un attachement émotionnel par l’identification à l’organisation.

- L’engagement normatif : repose sur une attitude de loyauté envers l’entreprise et/ ou le supérieur hiérarchique ; celle-ci est dérivée d’un sentiment d’obligation morale à son égard

- L’engagement circulé : s’appuie sur la perception du salarié quant aux coûts associés à une éventuelle rupture du lien contractuel avec son sup, voir son organisation. Il fait référence à un calcul cout-risque associé au fait de rester ou pas dans l’organisation.

> L’engagement est lié directement au bien-être du salarié qui fait l’état d’un sentiment d’accomplissement au travail.

2. La communication managériale et son influence sur le bien-être des salariés et leur engagement.

Le bien-être des salariés est devenu un enjeu stratégique d’attractivité pour les entreprises. Soyez, 2022

La confiance des employés en leur entreprise augmenterait avec la fréquence des communications, particulièrement du PDG. Libaert et Johannes (2016)

Des études se sont intéressés aux effets des managers sur le bien-être des salariés, mettant en avant une influence des comportements managériaux sur le stress des salariés. Hentrich et al (2017)

La communication est un vrai outil managérial : c’est un facteur important dans la promotion, et le développement de l’engagement des salariés (physique et cognitive) dans l’entreprise, qui se sentent valorisés et impliqués dans l’entreprise, ce qui améliore leur tendance naturelle à s’engager. (Welch, 2011)

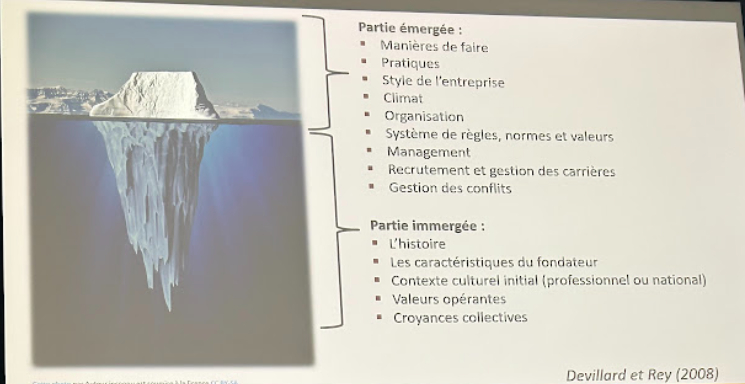

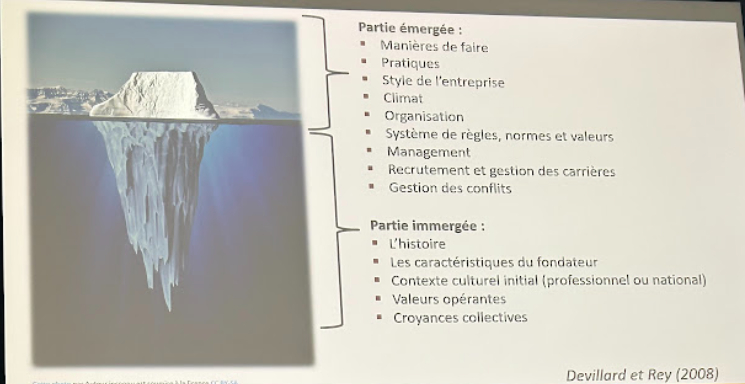

A) Les niveaux de la culture d’entreprise (Schein, 1985)

L’auteur distingue 3 niveaux dans la culture :

- 1er niveau : les artefacts visibles. Ils révèlent concrètement les deux ensembles qui suivent ;

- 2ème niveau : croyance et valeurs partagées, normes de comportement, le cadre général de l’action (stratégie, objectifs de l’organisation et philosophie générale de l’entreprise) ;

- 3ème niveau : hypothèse de base, postulat : le niveau ultime, autrement dit la culture dans ce quelle a de + essentiel, est invisible à l’observation direct car les acteurs n’en ont pas conscience.

Les artefacts :

Inclus tous les phénomènes que l’on voit, entend et ressent quand on rencontre un nouveau groupe avec une culture inconnue. Ce sont les produits visibles et tangibles du groupe.

Les artefacts permettent d’accéder aux couches + profonde de la culture d’entreprise.

Selon Johatch (2009), il existe 3 catégories d’artefacts :

- Artefact physique : logos, design , construction , décoration, vêtement, disposition spatiale des entreprises…

- Artefacts comportementaux : rituels, cérémonies, modes de communication, tradition, récompenses, sanctions dans l’entreprises.

- Artefacts verbaux : anecdotes, jargons, surnoms, métaphores et histoire diffusées dans l’organisation…

Les croyances, valeurs partagées, normes de comportement :

→ Le cadre général de l’action.

- Les valeurs définissent ce à quoi les personnes dans l’organisation accordent de l’importance pour définir ce qui est juste ou ne l’est pas. Elles peuvent intégrer les dimensions de morale et d’éthiques.

Johatch (2009) met en avant que les valeurs définissent ce qui a de l’importance

Les valeurs reposent sur des croyances, postulats au cœur de l’entreprise. Elles jouent un rôle de filtre sur la façon dont les membres de l’entreprise pensent, perçoivent et ressentent les évènements.

- Les normes : clarifient ce qui est considéré comme normal ou anormal dans l’entreprise.

- Les normes de comportement : sont issus des valeurs : les normes selon lesquelles il ne faut pas interrompre un collègue dans une réunion sont associés à une valeur culturelle de courtoisie pour autrui.

Les hypothèses de départ, les postulats :

→ Invisible à l’observation directe car les acteurs n’en ont pas conscience.

Les hypothèses de base sont non contestables et non discutables et donc extrêmement difficiles à modifier. (Schein, 1985/2004)

Ce sont des postulats qui vont de soi et sont inaccessibles consciemment.

Ces postulats vont influencer les deux autres niveaux de la culture d’entreprise et les comportements au sein de l’entreprise.

Selon Schein (1985/2004), pour comprendre les niveaux supérieurs de la culture (notamment les artefacts)

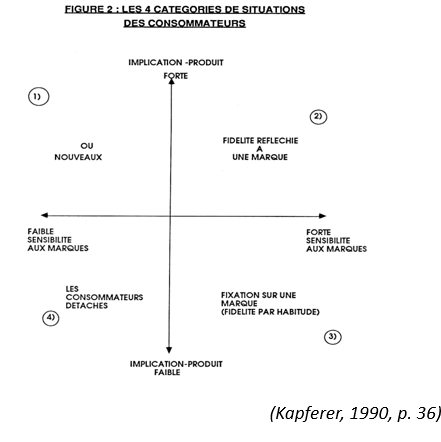

Les résultats de la recherche publicitaire, montrent que la question « comment la publicité agit-elle ? » n’a pas de réponse unique.

On peut en effet repérer plusieurs modes d’influence de la publicité.

Ces modes d’influences de la publicité dépendent de deux paramètres essentiels, permettant aussi de décrire le consommateur quand il rencontre la publicité sur un produit et une marque.

· L’implication du produit : Quelle est son degré d’implication dans la catégorie de produit ?

· La sensibilité aux marques : Quelles est sa rentabilité aux marques ?

Pour bien comprendre le concept d’implication, définissons le concept de communication persuasive. Concept fondé au sein de l’Université Américaines de Yale, à la fin des années 1940.

Persuasion : Le champs de persuasion cherche à modifier l’attitude des individus à l’égard d’un objet dans le but d’obtenir un effet sur son comportement.

Depuis les expériences au sein de l’université de Yale sur la communication persuasive. On sait que « la communication a des effets totalement différents selon le degré d’implication du public dans le sujet de cette communication

Pour un même produit, on peut repérer des consommateurs pour lesquels ce produit et non-impliquant (il n’a pas d’implication, de conséquences pour eux : il n’est pas porteur ni de satisfaction ni de risque), des consommateurs ultras impliqués, d’autres modérément impliqués.

« L’impaction modifie les effets de la pub en affectant le traitement de la pub par les consommateurs. Quand une personne ne consomme pas le produit, elle ne regarde pas la pub dans le but de prise de décision, d’évaluation des qualités et inconvénients, mais dans une finalité purement distractive. »

La recherche sur le traitement d’information démontre que lorsque les spectateurs sont peu impliqués, ils évaluent la validité d’un message à partir d’indices périphériques et à parti d’une évaluation critique de fond et de l’argumentaire :

- Nature de la source

- Le style

- La forme générale

En situation d’implication faible dans le produit de la pub, les facteurs de ont un double rôle.

Mesure le poids de la marque dans le processus de décision du consommateur » (Kapferer, 1990)

"Quand la sensibilité de la marque est forte celle-ci est perçue comme un bien + qu’un nom ou un signe sur un produit : la marque signe le produit, en atteste la légitimité, le droit à porter cette marque, du fait de ses qualités objectives et subjectives, visible à l’œil ou non"

Pour le consommateur insensible à la marque, la marque est transparente, elle n’est qu’un repère mémoriel du produit

Cette classification des cibles en fonction des deux paramètres qui affectent le + la réception et le traitement de la publicité permet de spécifier 4 fonctionnements de la publicité, 4 modes d’actions de celle-ci 4 mécanismes d’influences.

IV-1) Les marques : histoire et définition

Apparition des marques dès l’antiquité

- Les marchands apposaient des signes distinctifs sur les marchandises pour les différencier de celle de leurs concurrents.

- Les amphores possédaient des signes permettant de connaitre leurs origines ;

Au moyen-âge :

- L’utilisation des marques devient juridique et s’étend à tous les artisans

1266 : 1er acte législatif sur l’utilisation des marques. Sous le règne du roi d’Angleterre Henri III, mise en place par la loi « The Baker Marking low » qui oblige les boulangers à utiliser un signe distinctif.

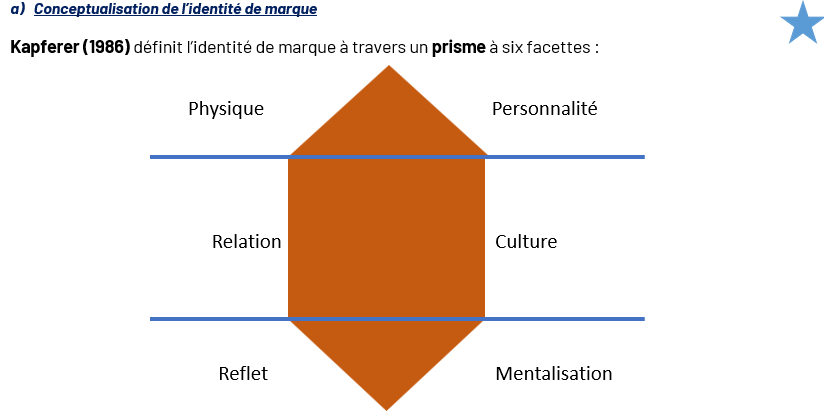

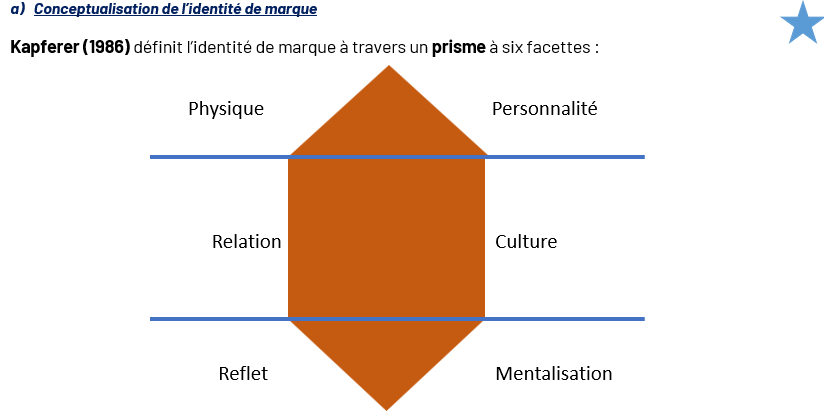

Kapferer (1986) à définit l’identité de marque à travers un prisme à six facettes :

- Physique : ensemble des caractéristiques objectives saillante de la marque. Elle est

extérieure à la marque (catégorie du produit, packaging, couleurs, formes.)

- Personnalité : intérieur de la marque, caractère de la marque. Elle se trouve dans la

façon de communiquer son produit.

- Culture : principe fondamentaux qui inspire et gouverne la marque dans ses

manifestations. Système de valeur qui est spécifique légitiment les produits de la marque.

- Relation : échange entre différente personne (consommateur -> vendeurs,

celles qui l’utilise et celle qui ne l’utilisent pas).

- Reflet : miroir externe = image que le consommateur à de la marque par rapport aux

autres marques.

- Mentalisation : est le miroir interne = façon dont les gens (consommateurs) s’identifie à la marque et comment ils pensent que la marque qu’ils ont leur apporte cette chose en

plus qui va les rapprocher d’un certain idéal, les rendre meilleur.

B) Image de marque

L’image de marque correspond aux caractéristiques que le public associe à la marque.

Chaque individu traite les informations sur les marques communiquées par les entreprises, afin de créer soi-même sa propre signification de la marque.

D’un point de vue de l’image de marque, le rôle d’un système de communication intégré est donc de renforcer le capital de marque :

- En établissant la marque dans la mémoire de l’observateur.

- En liant des associations fortes, favorables et uniques à la marque.

- Permet de créer la motivation, la capacité, et la possibilité pour les parties prenantes de traiter des messages persuasifs et de récupérer des informations sur la marque dans leur mémoire lorsqu’elles font u choix ou une recommandation.