Il y a eu une évolution des conceptions et des pratiques (en lien avec évolution de la société), et donc aussi une évolution dans les approches, les perspectives, la recherche. On part de l’adéquationnisme des aptitudes pour aller vers l’adéquationnisme des aptitudes, intérêts, valeurs, besoins. Ensuite on s’intéressait à la connaissance de soi, pour finir avec l’éducation au choix (éduquer les personnes à être agents de leur processus scolaire).

• Chaque perspective met en évidence des éléments spécifiques d'un même complexe puzzle, et ils doivent donc être considérés comme complémentaires plutôt que des perspectives contradictoires.

Dans la littérature, on peut distinguer trois approches théoriques pour examiner/ expliquer

l’orientation scolaire :

• Matching perspective (une perspective d'adéquation)

• Developmental perspective (une perspective de développement)

• Social-cognitive perspective (une perspective sociocognitive)

La matching perspective:

L'idée centrale de la perspective d'adéquation est la correspondance ou l'ajustement entre les caractéristiques d'une personne (intérêts, valeurs et capacités) et les caractéristiques d'une étude ou d'une profession.

Critiques:

Bien que la notion d'aptitude soit très attrayante dans un cadre de choix, elle peut aussi être très

trompeuse et trop simpliste en ce sens qu'elle implique une relation individuelle rigide entre un étudiant et un alternative de choix. Cette approche suggère une relation statique entre les intérêts et les choix possibles. Cependant, il est important de souligner la nécessité d'une perspective plus dynamique car il est très probable que les intérêts changent au cours de l'enseignement secondaire pour plusieurs raisons.

La dévelopmental perspective:

Les théories de la perspective du développement intègrent la dimension sociale et considèrent le choix éducatif comme faisant partie du développement continu d’une personne dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. Selon la phase de la vie, la perception par rapport à la réalité au métier évolue.

- La théorie de la circonstance et du compromis: certaines périodes sont plus pertinentes pour agir, aider la personne à s'orienter et mettre en place des interventions.

- Orientation par rapport à la taille et au pouvoir (a ge de 3 à 5 ans) : Les enfants prennent conscience que les adultes ont des rôles dans le monde. Ils réalisent qu'ils deviendront éventuellement des adultes et assumeront des rôles par eux-mêmes.

- Orientation par rapport aux rôles sexuels (a ge de 6 à 8 ans) : Les enfants commencent a catégoriser le monde qui les entoure avec des distinctions concrètes simples. Ils prennent conscience des rôles professionnels plus reconnaissables et commencent a les attribuer a des sexes particuliers. Ils commenceront a considérer les emplois qui ne correspondent pas a leur identité de genre comme inacceptables.

- Orientation par rapport aux valeurs sociales (a ge de 9 à 13 ans) : A ce stade, les enfants ont rencontré une gamme plus large de rôles professionnels et sont capables de distinctions plus abstraites. Ils commencent a classer les emplois en termes de statut social (revenu, niveau d'éducation, mode de vie, etc.) ainsi que de type de sexe. En fonction de l'environnement social dans lequel ils se développent, ils commenceront a de signer certains emplois comme inacceptables.

- Orientation par rapport au soi interne et unique (a ge de 14 ans et plus) : Jusqu'a ce point, la circonscription a éte principalement un processus inconscient. A l'approche de l'entrée dans le monde adulte, les jeunes s'engagent dans une recherche consciente des rôles qui restent dans leur espace social. Dans ce processus, ils utilisent des concepts de plus en plus complexes tels que les intérêts, les capacités, les valeurs, l'équilibre travail-vie et la personnalité pour exclure les options qui ne correspondent pas a leur image de soi et identifier un domaine de travail approprie .

Perspective social-cognitive:

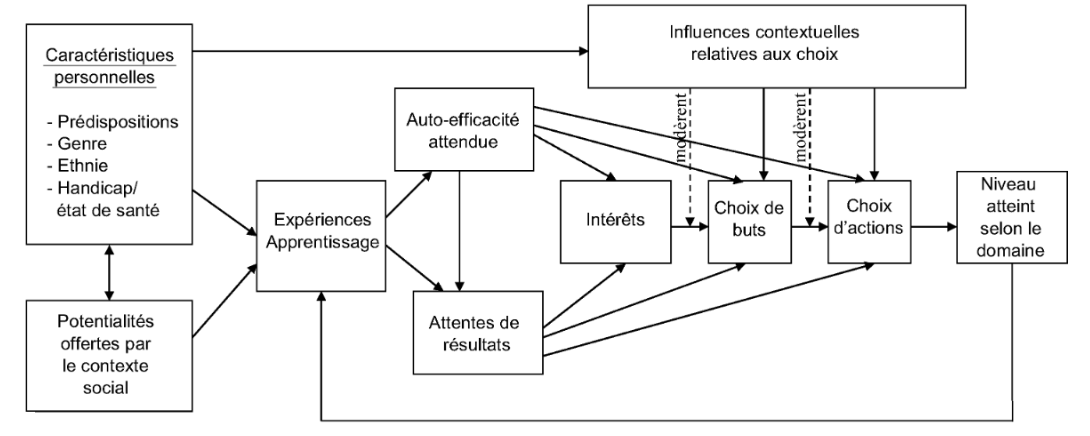

On combine l’individu, ses caractéristiques, son SAE, son estime de soi, sa motivation, …et l’environnement.

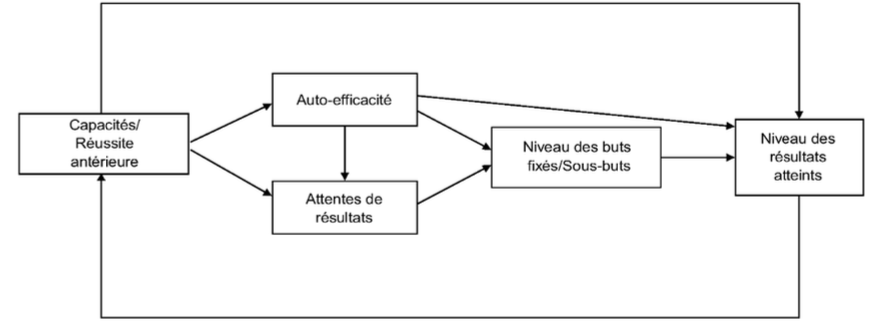

Il s’agit d’un système explicatif de l’orientation scolaire et professionnelle qui rassemble les pièces communes du puzzle complexe. Ce système rapproche et examine les liens existants entre les variables clés dégagées par les théories antérieures de l’orientation scolaire en professionnelle (repose sur la théorie social cognitive de Bandura).

- L’influence mutuelle est mise en avant autant que ses me canismes complexes qui s’exercent entre les personnes, leur comportement et leurs environnements. Des interventions lance es par le PMS essaient de comprendre a diffe rents niveaux pourquoi certaines populations ont plus de mal a faire des choix.

- Agentivité : Focus sur la capacite des personnes a diriger leur propre orientation scolaire et professionnelle, tout en reconnaissant aussi l’importance des nombreuses influences environnementales.

- 3 variables individuelles ont un ro le central en activant l’auto-direction du développement professionnel :

- Sentiments d’efficacité personnelle : les croyances concernant le jugement des personnes sur leurs propres capacités liées a un domaine spécifique (« Suis-je capable de faire ceci ? »). Si on a jamais joué d’un instrument de musique, cela va influencer le SAE pour le piano.

- Attentes en matière de résultats : les croyances sur les conséquences de la réalisation de certains comportements (« Si j’essaie de faire ceci, qu’arrivera-t-il ? »). On peut essayer d’augmenter les attentes, les rendre plus hautes pour motiver les individus.

- Buts personnels : l'intention de l'individu de s'engager dans une activité particulière ou de produire un résultat particulier.

- Englobe trois sous-modèles :

- Modèle de développement des intérêts professionnels : Pourquoi les personnes développent leurs intérêts professionnels ?

- Modèle de choix professionnel : Pourquoi les personnes réalisent leurs choix professionnels et les modifient ?

- Modèle de performance académique et professionnelle : Pourquoi les personnes parviennent a des niveaux différents de réussite et déstabilité professionnelle ?