Définition

I. Les Droits Subjectifs

II. Les Personnes Physiques et Morales

Le titulaire des droits subjectifs peut être une personne physique ou morale. La personne physique désigne tout être humain doté de la personnalité juridique. Cette personnalité commence avec la naissance et s’achève avec la mort. Seuls les être humains sont des personnes physiques.

Autrefois, la mort civile dissociait la personne, du sujet du droit, ils perdaient leurs droit par volonté (religion) ou suite à une condamnation depuis le de code pénal de 1810. Celle-ci fut abolie en 1854.

Ne peuvent être sujet du droit les choses inanimées, de même que les animaux ne pouvant être assimilés à une personne physique.

Cependant ils sont protégés par :

- la loi GRAMONT 1850 (actes de cruauté),

- l'Art 521-1 (actes de cruauté et sexuel sont des délits)

- l'Art 515-14 (ne sont plus meubles mais êtres vivants).

A. L'existence

La personne physique se distingue par l'existence de la personne morale. Pour en bénéficier, il faut naitre viable : avoir respirer à la naissance, être en capacité de vivre avec tous ses organes même en cas de mort ensuite.

L'enfant conçu est considéré né dans on intérêt uniquement, soit dès sa conception. De même qu'il peut être reconnu avant sa naissance pour lui faire naître des droits et devoirs prénatales.

A retenir :

Exemple : si l'enfant conçu nait vivant et viable, il pourra hériter de son père décédé au cours de sa conception.

III. Disparition de la personnalité juridique

La capacité juridique cesse à la mort, qui n'a aucune définition légale, la mort doit se référer à la science pour engager les procédures sous présentation du certificat de décès.

La perte juridique du décès n'entraien pas la perte de tous les droits, l'individu ne devient pas une chose et est protégé par :

- Règlement de l'injure et diffamation du 29 juillet 1881

- Art 16-1-1 du Code civil sur le respect du corps

Cependant il existe des situaton d'incertitudes sur le décès soit des doutes liés à l'existence.

IV. Les doutes liés à l'existence

A. L'embryon

Avant de naitre vivant et viable, l'enfant conçu est titulaire de droits s'il nait dans ces conditions.

L'embryon est un objet du droit, cependant l'Art 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne reconnaît pas de droit à la vie autonome pour l’embryon, notamment au regard de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Ils sont protégés :

- Les expérimentations sur les embryons à des fins commerciales sont interdites.

- La création d'embryons à des fins de recherche est strictement encadrée.

Autorisation : Les recherches sur des embryons surnuméraires (issus de la PMA) sont possibles sous réserve du consentement des parents pour en faire don ou les détruire.

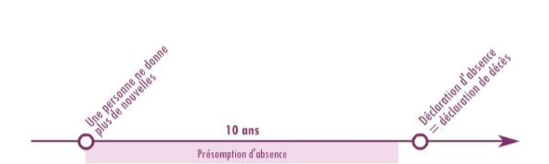

B. L'absence

L’absence concerne les personnes a propos desquelles il y a un doute réel sur leur existence cependant aucun événement particulier ne stipule qu’elles sont décédées.

L'absence s'effectue en deux temps :

C. La disparition

La disparition s’applique à ceux dont la certitude est quasiment sure qu’elles sont décédées en raison d’un évènement, dans ce cas la déclaration de décès peut être demandée par les proches.

/!\ En cas d'erreur, l'individu peut demander la dissolution de l'acte pour récupérer ses biens, LE MARIAGE N'EST PAS RECUPERABLE /!\

V. L'Etat des personnes

L'Etat d'une personne se recense sur des critères politiques (nationalité) et civiles (idnetité, sexe...).

- L'Etat d'une personne est indivisible : est unique et ne peut pas être partagé ou divisé

- L'Etat d'une personne est indisponible : ne peut faire l'objet d'un acte de disposition

- L'Etat d'une personne est imprescriptible : ne disparaît pas avec le temps, même s'il n'est pas exercé ou revendiqué

VI. L'identification des personnes

A. Le nom

Le premier élément d'identification est le nom de famille qui est du choix des parents depuis l'Art 311-21 du Code Civil :

- Si mariage, l'enfant porte le nom choisi ou les deux mais seul le premier sera transmis à ses enfants

- Non mariage et reconnaissance simultanée, l'enfant porte le nom choisi ou les deux mais seul le premier sera transmis à ses enfants

- Non mariage, une reconnaissance avant l'autre, l'enfant porte le nom du premier puis peuvent ensuite choisir ensuite lequel gardé.

- Non mariage, une reconnaissance, l'enfant porte le nom de son unique parent

Le nom de famille est sous le principe de l'immutabilité, qu’on ne peut vendre ou changer son nom pour un simple acte de volonté sauf en cas d’exceptions : mariage, affiliation contestée, homonymes, moqueries...). L'Art 63-3-1 du Code Civil autorise le changement de nom1 fois / vie.

B. Le prénom

Depuis le 8 janvier 1993, les parents choisissent librement le prénom du bébé. L'officine d'état civil peut avertir du le choix du prénom mais seul le juge aux affaires familiales peut refuser le prénom.

L'enfant peut user du prénom qu'il souhaite s'il en a plusieurs.

Changer de prénom est possible auprès de l'officine d'état civil.

C. La capacité

La capacité a un objectif de protection concernant les mineurs, majeurs protégés sous tutelle et curatelle mais également une sanction pour les condamnés pénalement.

On peut être en position :

- Incapacité d'exercer ce droit : l'individu en est titulaire mais ne peut en user

- Incapacité de jouissance : l'individu est inapte à acquérir le droit

VI. Les personnes morales

Les personnes morales sont un regroupement de personnes, leur conférant des droits et obligations propres. Il existe 3 types de personnes morales :

- De droit public : Etat, collectivités, établissements publics administratifs

- De droit privé : organismes privés à but lucratif ou non lucratif

- De droit mixte : appartenant aux deux régimes

L'existence de la personne morale dépend :

- De droit public : naissance et mort par la volonté du législateur

- De droit privé : naissance par statuts et mort par volonté, judiciaire ou légale.

VII. Classification des Droits Subjectifs

A. Droits subjectifs

Les droits subjectifs se classifient de diverses manières, notamment selon qu’ils sont patrimoniaux actifs et passifs, droit subjectifs susceptibles d’une évaluation pécuniaire et qui entrent à ce titre dans le patrimoine, ils sont :

- Cessibilité : possibilité de les vendre ou les donner

- Transmissibilité : les mettre dans l’héritage du défunt

- Prescriptibilités : risque de les perdre en cas de non usage ou de les acquérir

- Saisissabilité : se les faire saisir en cas de dettes

Dans le cadre d'une dette, il existe le patrimoine d'affectation soit l'attribution d'un bien à saisir en cas de dettes. On peut se protéger :

- Souscrire une personne morale à laquelle sera rattaché un patrimoine distinct

- La personne physique peut avoir 2 patrimoine, un propre et un professionnel.

B. Droits réels

Les droits réels sont des droits pouvant être exercés sur des choses :

- les choses communes appartenant à tout le monde ne peuvent faire l'objet d'une attribution personnelle de même que les biens abandonnés par un ancien propriétaire (res delectae).

- les choses mobilières et immobilières

Il existe 2 types de droits réels :

- Principaux : Droit de propriété, usufruit conférant un droit d'usage

- Accessoires : Hypothèque, nantissement conférant une garantie au créancier

C. Droits personnels

C'est le droit qu'un créancier peut exiger d'un débiteur. Ainsi le créancier est sujet actif du droit, le débiteur passif et la prestation objet.

D. Les obligations

Obligation de donner, obligation de faire et obligation de ne pas faire

A retenir :

- Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de suivre la chose, quel que soit son propriétaire.

- Le droit de préférence donne priorité au titulaire d’un droit réel sur un titulaire de droit personnel en cas de conflit.

- Les droits réels offrent donc une garantie plus forte que les droits personnels.

E. Les droits intellectuels

Désigne les droits dont l’objet est intellectuel, on parle justement de propriété ou de monopole d’exploitation sur ces choses qui ont une valeur pécuniaire

F. Droits extrapatrimoniaux

Ne faisant pas parti du patrimoine puisque non évalué pécuniairement, ce sont les droits politiques, les libertés publiques fondamentales, les droits de la famille et de la personnalité. Ils sont :

- Imprescriptibles : ne disparaissent pas pour non usage

- Indisponible : ne peuvent être partagés

- Intransmissible : ne peuvent se transmettre

Sources des Droits Subjectifs

Les droits subjectifs trouvent leur origine dans plusieurs sources :

- Acte juridique : manifestation de volonté accomplie en vue de produire des effets de droits, ces effets peuvent être la création, la transmission ou l’extinctions des droits subjectifs (contrat).

- Fait juridique : fait volontaire ou involontaire dont les effets juridiques ne sont pas recherches par leur auteur (mort et naissance).