Suger (régent du royaume sous Louis VII), site où saint Denis aurait été inhumé

Site financé par Dagobert : apparition du Christ sur le lieu de construction

Tous les rois capétiens ont leur sépulture à l’intérieur de l’abbaye : nécropole royale

Suger : Démarche pour moderniser son abbaye --> permet la continuité de l’activité liturgique

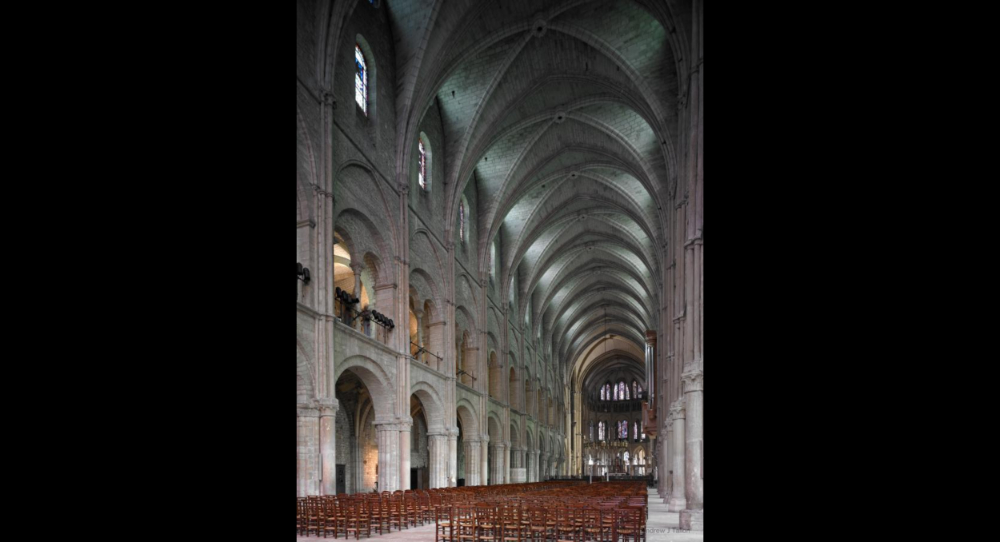

1er édifice : charpenté et bas

2ème édifice : travaux ininterrompus : abbaye assez riche = pilier de la dynastie capétienne --> volonté d’en faire un lieu privilégié des souverains, conservation du trésor royal

Nef et chevet élevés

Façade occidentale restaurée : flèche et tympan des portails disparus

2 tribunes qui encadrent les travées principales

Façade monumentale + contreforts et traitement différent de l’horizontal (décalage entre les registres)Monumentalité nouvelle, comparaison avec les westwerk ou les façades harmoniquesOgive avec supports articulés

Généralisation de la voûte d’ogive : s’inspire des expériences parisiennes précédentes

Programme sculpté autour du jugement dernier : Porte du ciel / portails forment un portique (temple de Salomon) / massif carolingien (symbole du pouvoir temporel de Suger)

Importance dans le paysage architectural de l’époque

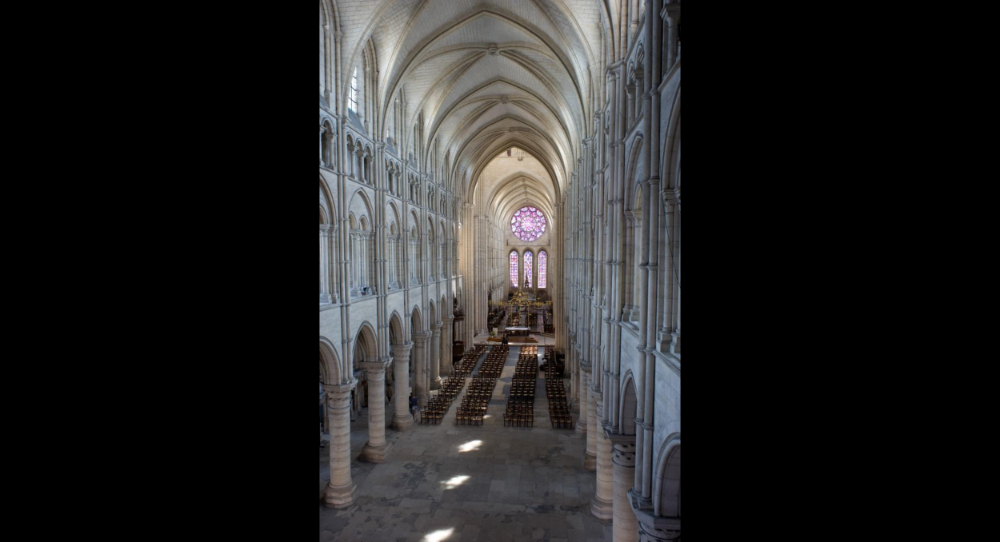

Chœur : modernité de l’architecture --> acte de naissance du gothique

1140-1144 : architecture qui reflète la réflexion de Suger : un édifice neutre pour une lumière qui baigne tout l’édifice

Nouveau chœur = abside qui épouse les contours de la crypte et s’ouvre en chapelles rayonnantesArticulation en déambulatoire : sainte chapelle liée par leurs contrefortsDe l’extérieur > une ondulation créée par la succession de chapelles

Maîtres d’œuvres : illusion d’un double déambulatoire > déambulatoire ouvert sur les chapelles et chapelles matérialisées par des colonnes et dos des parois

Généralisation du voûtement d’ogive > permet de l’adapter à des formes irrégulières