La phrase "scientifiquement prouvé" utilisé pour les pubs n'est souvent pas réellement prouvé et tester (ex: manger 5 fruits et légumes par jours)

INTRODUCTION

Définition

CHAPITRE 1

De la connaissance naïve à la connaissance scientifique

1.1. Connaissance et observation naïve

Définition

Descartes : "est scientifique ce qui est certain"

On peut dire qu'une connaissance est vrai jusqu'à preuve du contraire

=> Est scientifique ce qui relève d'une méthode scientifique et repose sur une hypothèse testable

Définition

Connaître c'est avant tout reconnaître, c'est nommer, connaître c'est découvrir des objets stables

=> connaître c'est prédire

→ une connaissance, qui permet une prédiction, permet l'action

l'action est efficace uniquement si elle repose sur une prédiction et non sur une spéculation (croyance)

→ si la prédiction n'est pas observée, c'est que la connaissance est fausse

→ si la prédiction est observée, c'est que la connaissance est peut être vraie

Si la connaissance ne correspond pas aux faits, il faut nier la connaissance plutôt que les faits (Positivisme et Comte)

Définition

« Il est impossible de comprendre ce qui est sans imaginer ce qui pourrait être » (Piaget)

INFERENCES à partir de ce que l'on sait (connaître – reconnaître)

=> construire un lien supposé entre ce qui est observé directement et ce que nous savons déjà

Le mot science recouvre à la fois la méthode et le corpus de connaissance issues de cette méthode

→ une connaissance scientifique est une connaissance obtenue par une méthode particulière et elle fait partie d'un ensemble de connaissances provisoirement acceptées comme vraies

Il n'y a de science que s'il existe un objet partagé

Connaissances et observations scientifiques

Construire de la connaissance scientifique : pour quoi ?

A formuler des lois générales ou des théories qui, à leur tour, vont permettre de :

→ décrire = Afin de rendre intelligible un phénomène

→ expliquer = Afin de tenter de définir le rôle ou la fonction d’un phénomène

→ prédire = Afin d’anticiper l’apparition d’un phénomène

→ agir dessus

=> TOUT événement a une CAUSE qui peut être découverte

=> Ce déterminisme est STATISTIQUE : on peut prédire les événements avec une probabilité supérieure à celle du hasard

- L'observation est l'action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l'aide de moyens d'enquêtes et d'études appropriées

- L'observation dépend des hypothèses a priori de l'observateur (notion d'inférence)

Pour être scientifique, l'observation doit :

→ Être collectée dans conditions d'observation DEFINIES (ex : une observation scientifique doit pouvoir être répétée)

→ ETRE SYSTEMATIQUE (ex : une observation scientifique doit pouvoir se répéter )

→ Le chercheur doit SE CONFORMER AUX FAITS

Nous avons vu que la science est déterministe

→ Postulat qu'il existe une relation systématique entre un événement et une cause et qu'il est possible de découvrir les lois qui réagissent ces relations

→ MAIS, notre observation directe, non systématique du monde peut être entachée de biais

Définition

- Une variable : dimension qui prend plusieurs valeurs (i.e., modalités)

variable => quantitative (nb de personnes, age...)

qualitative (genre, age...)

La nature d'une variable (i.e., qualitative ou quantitative) va donc dépendre de l'inscription de ces valeurs sur une échelle de mesure

Nominale (ex: genre)

Ordinale (ex : age,genre)

Intervalles (ex : température en Celsius)

Rapport (ex : nombre de personnes, âge)

Définition

1.3. Pour conclure, psychologie et science

Le déterminisme en psychologie correspond à la supposition qu'il existe une relation causale entre :

- un état interne et un comportement (ex : fatigue → endormissement)

- un événements externes et un état interne (ex : fin du cours → joie)

- et qu'il est possible de découvrir les lois qui régissent ces relations (ex : effet de primauté + récence = début → fin)

La psychologie en tant que science permet de formuler des lois générales ou des théories qui vont permettre de :

- Décrire

- L'enfant ne bouge pas

- Expliquer

- L'enfant ne bouge pas car il a un trouble psychomoteur

- Prédire

- Si un enfant a un trouble psychomoteur, alors il ne bougera pas

CHAPITRE 2

Produire une connaissance scientifique : comment ?

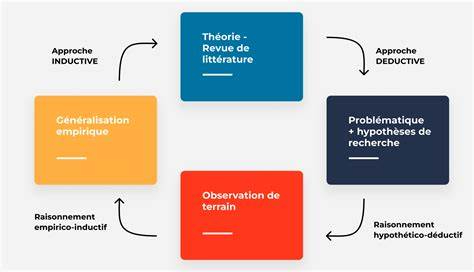

2.1. L'empirisme et le raisonnement inductif

Définition

- Le raisonnement inductif repose sur l'accumulation de faits (conséquences) dans le but de dégager une loi générale probable (cause)

- Les conclusions sont plus générales que les prémisses : raisonnement orienté vers la construction de connaissance

- Du particulier au général

- L'hypothèse est a posteriori de l'observation

- Une seule observation peut rendre caduque la loi

Le raisonnement abductif et déductif

Définition

La logique formelle et le raisonnement déductif

→ Le point de départ : le postulat ou la loi générale

Illustration avec un syllogisme : (raisonnement déductif)

→ Tout les enseignants de psychologie sont paresseux

→ Sophie Martin est une enseignante de psychologie

→ Donc Sophie Martin est paresseuse

A retenir :

- Le raisonnement déductif est orienté vers

- l’application des connaissances existantes à

- des cas particuliers

- Les conclusions sont plus spécifiques que les

- prémisses : du général au particulier

Induction = c'est

Déduction = ça doit être

Abduction = ça pourrait être

2.3. Le raisonnement hypothético-déductif

→ Le point de départ : Loi + l'hypothèse « si...alors »

→ La finalité : la mise à l'épreuve de l'hypothèse

La notion d'hypothèse et de réfutabilité

→ Une hypothèse est une prédiction qui doit permettre de répondre à une question qui découle de la théorie

Une hypothèses doit être :

- Vraisemblable

- Vérifiable (testable)

- Falsifiable (réfutable)

CHAPITRE 3

Une finalité mais des méthodes en psychologie

Les méthodes expérimentales et quasi expérimentales

- Trouver des phénomènes réguliers

- isoler ces phénomènes

- Expliquer pourquoi ces phénomènes sont réguliers

- On utilise la méthode expérimentale

- → On fait des hypothèses

- → On met à l'épreuve nos hypothèses

- → On se soumet aux résultats

hypothèse → test de l'hypothèse → accord avec les données => hypothèse validé

→ désaccord avec les données => hypothèse réfuté

=> Utilisées pour établir un lien de causalité entre des processus mentaux et/ou des comportements

Hypothèse théorique et opérationnelle

L'hypothèse théorique :

=> C'est une affirmation qui permet de répondre à une question (une problématique qui émerge de la littérature)

=> Elle doit être productrice d'une nouvelle connaissance

=> Elle doit soulever une relation de cause à effet (si...alors)

L'hypothèse opérationnelle :

- Opérationnalisation de l'hypothèse générale

- Ensemble des opérations mises en œuvre pour mettre à l'épreuve l'hypothèse générale (pour la rendre testable)

- → Prédiction

- → Qui décrit comment une source de variation (VI)

- → Va influencer le comportement (VD)

On appelle Variable Indépendante :

- Une variation de la situation expérimentale introduite par l'expérimentateur

- Cette variation est manipulée de manière a priori et indépendante d'autres sources de variations (aléatoire ou parasite)

- Cause postulée

Deux natures de VI :

- Soit l'expérimentation PROVOQUE la source de variation en expérimental ( caractéristiques extrinsèques aux participants) : VI PROVOQUEE

- exemple : longueur d'une liste de mots, format de l'information, valence émotionnelle des stimuli...

- Soit l'expérimentateur INVOQUE la source de variation en quais-expérimental (caractéristiques intrinsèques aux participants) : VI INVOQUEE

- exemple : âge, trouble de la mémoire, valence émotionnelle des stimuli...

On appelle une variable dépendante :

- La mesure du comportement faite par l'expérimentateur. La variation de la mesure est dépendante du comportement

- Ne concerne pas tout le comportement, mais la partie sélectionnée par le chercheur

Le protocole expérimental :

- L'hypothèse opérationnelle met à l'épreuve une relation de cause à effet entre un stimulus qui change (VI : caféine) et un comportement (VD : temps d'endormissement)

- Deux grandes sources de variations imprévues :

- → Parasite

- → Confondues

Sources de variations imprévues (parasites, confondues)

- Parasites : effets accidentels (faute à pas de chance!)

- → Stylo qui tombe en panne, quelqu'un qui entre etc...

- Confondues : effets systématiques (serial killer)

- → Systématiquement que des hommes dans la condition caféine des femmes dans la condition déca

- → Des enfants dans la conditions « 60min d'écran » et des adultes dans la condition « sans écran »

- => Erreur de type 1 : augmente l'effet de la VI

- => Erreur de type 2 : annule l'effet de la VI

Contrôle par blocage (constance) :

- On sélectionne une modalité de la variable confondue que l'on maintient constante dans toutes les conditions

- Si une seule modalité, alors ce n'est plus une variable

- ex : que les hommes ou que les femmes (café)

Contrôle par contrebalance (appariement, variation systématique)

- On conserve les différentes modalités de la variante confondue en contrôlant son impact sur la VI étudiée

- Neutralisation de l'effet de la variable confondue qui devient une Variable Contrôlée

- ex : autant d'hommes que de femmes

Contrôle par aléatorisation ( randomisation )

- On tire au hasard dans la population générale

- On part du principe que le « hasard fait bien les choses »

Les outils statistiques :

Les outils statistiques nous permettrons :

- De décrire les données mesurées (valeur modale, médiane, valeur moyenne)

- → médiane sans valeurs aberrantes, l'aberration n'aura pas d'influence, quand à la moyenne, l'aberration aura une influence

- D'expliquer grâce aux statistiques inférentielles

RAPPEL : Méthode quasi expérimentale

→ Des lors qu'il y a une variable indépendante invoquée (tout le reste est pareil)

- Inévitable dans certaines études (théorique, pratique ou déontologique)

- Comment étudier l'effet du temps qui passe ?

- Comment étudier l'effet du genre, de la personnalité ?

Exemple : → impact de la dépression sur les capacité attentionnelles

/!\ Différence méthode expérimentale et quasi expérimentale

→ dans la méthode expérimentale c'est le hasard qui dirige, dans la quasi expérimentale il y a une variable invoqué, ce n'est plus le hasard.

A retenir :

- La méthode expérimentale est la seule méthode qui permet de tester des relations de cause à effets

- La méthode quasi-expé permet l'introduction de variables naturelles (validé plus faible)

- Au moins une VI manipulé (provoquée/invoquée) et au moins une VD mesurée

- Manipulation d'une ou plusieurs variables tout en gardant constant l'effet des autres variables

- Opérationnalisation d'une hypothèse : traduire une hypothèse théorique ou hypothèse opérationnelle, en prédiction testables

- Tester l'hypothèse : élaborer un protocole expérimental et contrôle des sources de variations parasites

- Recueillir des données et traitements statistiques

3.2. Les méthodes corrélationnelle (et 3.3. Observationnelles)

Les méthodes corrélationnelle n'a pas pour vocation de mettre en lumière des relations de cause à effet en revanche les méthodes corrélationnelle et observationnelles sont un contexte de découverte, qui va mettre à jour des méthodes dont on ne se doutait pas

- La méthode corrélationnelle offre un contexte de découverte infini

- Elle met à jour des relations qui existent entre des comportements, des processus cognitifs ou des traits de personnalité

- Ces relations permettent de formuler des prédictions

- Ces prédictions ne portent en aucun cas sur des relations de causes à effet : « en même temps que »

Interprétation :

La relation entre les deux facteurs est caractérisé par

- La force de la relation

- Le sens de la relation

Les autres méthodes descriptives :

- Observation

- Par exemple → naturalisation (libre) ou systématique (structurée)

- → participante ou non participante

- L'enquête et sondage

- L'entretien (directif, semi directif, non directif)

- L'étude de cas

- → analyse détaillé d'un phénomène qui nous intéresse

- → à partir de l'étude de cas on peut amener des lois universelles

A retenir :

- Les méthodes observationnelles permettent un contexte de découverte

- Corrélation n'est pas causalité

- Une corrélation a une force et un sens

- Utiliser une méthode observationnelles demande une grande expertise

- Toute recherche repose sur l'observation