1

Impact des psychologique et social de la pratique de l'activité physique

- La santé mentale est un large éventail d’activités qui relève indirectement ou directement du « bien-être ».

D’après l’OMS, elle se caractérise par un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmités.

La santé mentale englobe :

- La promotion du bien-être.

- La prévention des troubles mentaux.

- Le traitement et la réadaptation chez les personnes atteintes de ces troubles.

Cela concerne donc la population générale mais également les personnes atteintes de diverses pathologies d’ordres mentales.

Des études sur des cohortes importantes sont arrivées à un même constat : les populations peuvent maintenir leur santé physique, mentale et sociale ainsi que prévenir et gérer les troubles légers du sommeil grâce à une activité physique régulière.

1)Le sommeil:

Nous allons aborder plus particulièrement l’un des déterminant de la santé mentale et donc du bien être : le sommeil.

C’est une condition essentielle au maintien de la santé et d’une qualité de vie élevée.

Troubles du sommeil : état dans lequel une personne ne dort pas correctement, qui reste somnolente dans la journée malgré un sommeil suffisant et/ou qui rencontre des difficultés pendant le sommeil ou pendant l’éveil en raison d’un rythme de sommeil dit perturber avec des conséquences diverses.

Cela correspond à une insuffisance de sommeil par contraintes diverses (difficultés d’endormissement, réveil fréquent, contraintes professionnelles, perturbations diverses...).

Les facteurs qui contribuent à un sommeil malsain comprennent :

- La suralimentation.

- La consommation excessive de caféine.

- Le tabagisme.

- Le stress.

- La consommation d’alcool.

- Et une activité physique excessive.

L’activité physique peut avoir des effets à la fois positifs mais aussi négatifs sur le sommeil selon la façon dont elle est pratiquée :

- un exercice régulier et rigoureux suffisamment intense aide à maintenir une vie saine et à prévenir les maladies chroniques alors qu’une pratique de manière excessive nous fait entrer dans le cadre des effets délétères.

Physiologie du sommeil : état physiologique actif de restauration caractérisé par la suspension périodique et réversible de la conscience et de la vie de relation et répondant à un besoin de repos de l’organisme.

Il s’agit d’un continuum qui va s’opérer pendant le sommeil entre différents niveaux de vigilance : il oscille entre veille et sommeil à ondes lentes / sommeil paradoxal.

- À chaque état de vigilance correspond à un niveau d’activité du cortex (= structures corticales) pouvant être étudié par encéphalographie (EEG).

- Le thalamus a un rôle dans la genèse des ondes corticales. Les effets des différentes structures du SNC sur l’état de vigilance s’exercent directement ou indirectement en modulant la rythmicité des interactions thalamus-cortex. Globalement, le tracé EEG va être d’autant plus rapide et synchronisé que le niveau de vigilance est élevé.

- À l’inverse, lors du sommeil lent il va être d’autant plus synchronisée que le sommeil est profond.

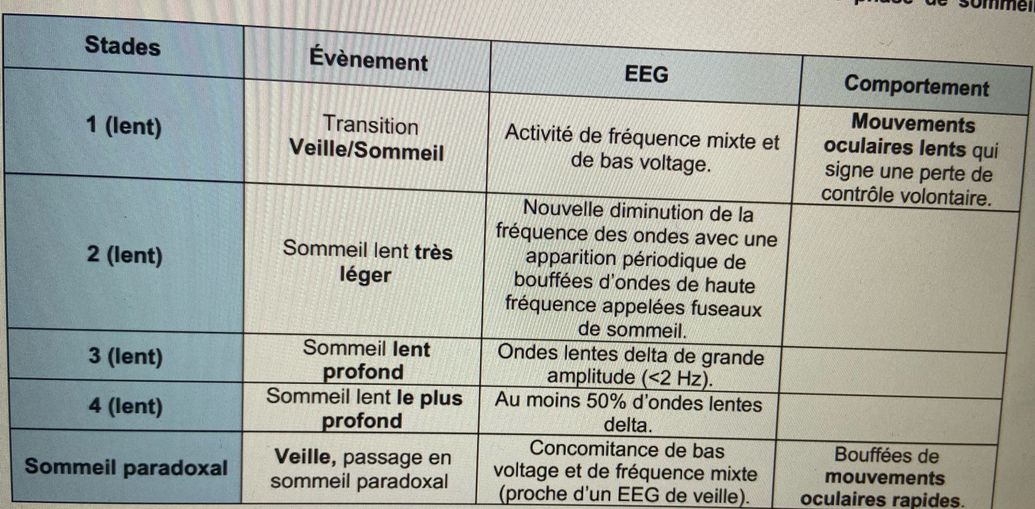

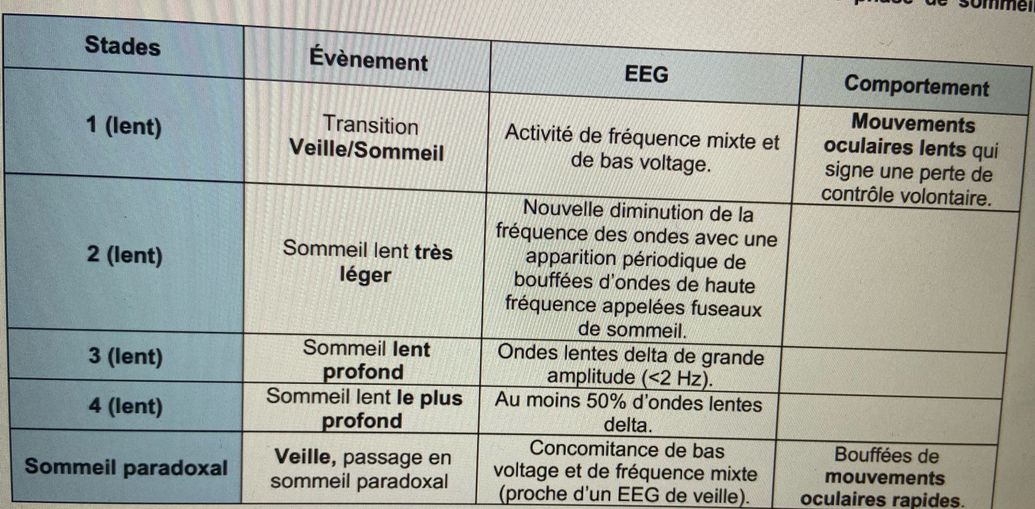

- Une classification du sommeil a été élaboré en 1968 (classification de Rechtschaffen et Kales) qui a permis et de distinguer différents stades du sommeil : 4 phases de sommeil lent et 1 phase de sommeil paradoxal.

tableau des sommeils

- La durée de chaque cycle est de 60 à 90 minutes avec 5 ou 6 cycles successifs pour une nuit de sommeil.

- La durée de ces différents stades se modifie au cours de la nuit avec au niveau de la durée du sommeil, le stade 3 et 4 (= sommeil lent profond) qui deviennent moins riche en fin de nuit au profit du sommeil paradoxal qui lui devient plus riche.

- L’horloge biologique est située dans l’hypothalamus antérieur.

- Elle a un rôle sur le cycle circadien : elle module la sécrétion de mélatonine produite par l’épiphyse (ou glande pinéal) ce qui permet la synchronisation entre le cycle veille/sommeil et le cycle lumière/obscurité.

L’activité physique diurne participe au cercle vertueux du sommeil en augmentant sa durée et sa qualité.

Cela respecte et favorise l’horloge biologique.

- Le sommeil et l’activité physique interagissent à la fois physiologiquement ET psychologiquement par le biais de multiples interactions complexes.

- Ces interactions peuvent être influencées par des facteurs tels que le sexe, l’âge, le niveau de forme physique et les caractéristiques de l’exercice.

- À l’inverse les troubles du sommeil peuvent entraîner des conséquences sur l’activité physique tels que : la diminution de l’activité physique et l’augmentation du risque de blessures lors d’un exercice.

- Dans le sommeil, nous pouvons dissocier les effets aiguës de l’exercice (ou immédiats) des effets chroniques ou autrement dit d’une activité régulière sur le sommeil.

Effets aigus de l’exercice sur le sommeil =

- Contrairement à l’exercice chronique, il y a eu des résultats négatifs sur sommeil en fonction de l’intensité et de la durée de l’exercice.

- Par exemple des exercices intenses effectués 4h ou moins avant le coucher à un effet négatif sur le sommeil. Selon des études récentes, les exercices d’intensité modérée effectués 2h à 3h avant le coucher n’avait pas d’effets négatifs et améliorait même la latence d’endormissement.

- Les conclusions de la National Sleep Foundation : un exercice d’intensité faible à modérée, quel que soit le moment de la journée, peut se faire sans altérer la qualité du sommeil.

Effets chroniques d’une activité régulière sur le sommeil = effets à moyen terme

- L’exercice régulier a été suggéré comme une méthode non pharmacologique pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.

- Il a été montré comme augmentant la durée de sommeil lent mais également la durée totale du sommeil, diminuer le temps d’endormissement ainsi que la période de latence du réveil.

- Pour les adultes et les personnes âgées, l’exercice a aussi un effet bénéfique sur la qualité et le temps de sommeil.

- Les directives en matière d’activité physique sont émises par le ministère américain de la santé et des services sociaux.

- Si on reprend cette figure issue d’une enquête, on voit que plus l’exercice est régulier et intense, plus les bénéfices sur le sommeil seront notables.

2) Les troubles du sommeil :

Insomnie =

- Parmi les troubles du sommeil, l’insomnie présente la plus haute prévalence.

- Elle se définie comme un état caractérisé par des difficultés à s’endormir, des réveils fréquents pendant le sommeil ou un réveil trop précoce.

- Les effets secondaires des traitements médicamenteux engendrent notamment des chutes et des troubles de la mémoire chez les sujets âgées.

- Une étude a montré que 64 % présente une réduction de l’insomnie lorsqu’ils suivent un programme de gestion alimentaire et d’activité physique à hauteur de 10 heures par semaine.

Apnée du sommeil =

- Elle se définit comme la répétition d’un phénomène dans lequel la respiration s’arrête ou diminue pendant le sommeil.

- Elle est plus fréquente et plus grave chez les hommes et les personnes en surpoids ou obèse.

- 44 % des personnes qui ne font pas d’activité physique ont un risque de développer cette apnée du sommeil. Or, ce risque diminue de moitié lorsque l’exercice est pratiqué de manière régulière et est suffisamment intense.

- La réduction du poids peut également diminuer le risque d’apnée du sommeil.

3) La dépression :

- La dépression est un trouble de l’humeur persistant dans le temps, et dans l’expression clinique est caractérisé par une tristesse et ou une perte d’intérêt et de plaisir, associé à d’autres symptômes.

- En France, la dépression affecte 3 millions de personnes.

- Elle est fréquente et sous diagnostiquée notamment chez les patients souffrant d’une maladie chronique ou chez les personnes âgées.

- Les interrelations marquées et complexes entre trouble dépressifs et maladies chroniques ont des implications importantes dans la gestion des maladies chroniques et pour le traitement de la dépression.

- Le patient déprimé a un comportement passif, en retrait avec une tendance à l’isolement à l’origine d’une diminution de son activité physique.

- Il en résulte un déconditionnement physique secondaire à cette dépression, une aggravation de son handicap, de sa qualité de vie et de ses symptômes dépressifs.

- L’activité physique régulière est associée à une moindre présence de symptômes dépressifs.

- En pratiquer, a un effet protecteur vis-à-vis du stress, de l’anxiété et des récidives et elle améliore aussi la qualité de vie et la sexualité.

La présence de symptômes dépressifs est associée à des niveaux d’activité physique inférieurs aux

recommandations :

- Augmentation du risque d’adopter un mode de vie sédentaire.

- Plus les symptômes dépressifs sont sévères, plus l’inactivité physique est marquée.

4) L'anxiété:

- L’anxiété est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l’attente plus ou moins consciente d’un danger à venir.

- C’est un phénomène normal présent chez tous les individus qui peut cependant devenir excessif et pathologique dans certaines situations : on parle alors de troubles anxieux.

- Les personnes souffrant de ce trouble anxieux sont envahies par un sentiment d'inconfort avant même que les problèmes soient survenus ou avant même que le sujet ait repéré ce qu’il redoute.

- Les psychiatres la qualifient souvent de « peur sans objet ».

Effets bénéfiques de l’activité physique

- L’activité physique diminue les états dépressifs et anxieux dans la population générale mais aussi chez les personnes ayant un diagnostic psychiatrique.

- Ces bénéfices de l’activité physique peuvent s’expliquer par des processus physiologiques, biochimiques et psychologiques.

- L’activité physique peut ainsi être considéré comme une aide thérapeutique aux approches psycho thérapeutique et pharmacologique de la dépression et de l’anxiété.

- Elle constitue un type de traitement non spécifique avec un réel potentiel psychothérapeutique qui a été jusqu’ici négligé.

Effets de l’activité physique (2 séances/semaine) sur une population hospitalisée dans un service de psychiatrie :

- Amélioration qualité de vie et de la symptomatologie globale

- Diminution de l’anxiété

- Meilleur contrôle de soi, plus d’attention portée, ainsi qu’une amélioration de la coopération

- Amélioration des paramètres physiques : temps sur test de marche et dyspnée, rapidité escaliers, meilleur équilibre

Selon les recommandations, il est conseillé d’axer les exercices sur les dimensions d’interactions sociales et en fixant des repères spatio-temporels.

5) Les maladies mentale :

- Les effets bénéfiques de l’activité physique dans les maladies de Parkinson et d’Alzheimer sont la réduction du risque d’apparition (45% de réduction pour Alzheimer et de 40% pour la maladie de Parkinson).

- Les effets ont été retrouvés pour une intensité modérée à élevée, ce qui n’est pas le cas pour une faible intensité.

- Selon les études de l’INSERM, une relation effet-dose a été démontrée : plus la pratique est importante, plus le risque diminue inversement l’inactivité physique augmenterait les risques d’apparition de ces maladies.

6) La qualité de vie :

La qualité de vie est un concept multidimensionnel avec des aspects du bien-être qui sont :

- Matériels et non matériels.

- Objectifs et subjectifs.

- Individuels et collectifs.

Selon l’OMS, la qualité de vie est définie par la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement.

En bilan, la pratique régulière d'activité physique :

- Améliore le bien-être émotionnel.

- Améliore le bien-être physique.

- Améliore la perception de soi.

- Contribue à briser l’isolement.

- Améliore la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

Ce rôle bénéfique se retrouve chez les personnes âgées, qui ont une meilleure perception de leur santé en général, de leur vitalité et de leur condition mentale et physique et mentale et physique.

Pratiquer une activité physique régulière contribue à briser l’isolement.

1

Impact des psychologique et social de la pratique de l'activité physique

- La santé mentale est un large éventail d’activités qui relève indirectement ou directement du « bien-être ».

D’après l’OMS, elle se caractérise par un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmités.

La santé mentale englobe :

- La promotion du bien-être.

- La prévention des troubles mentaux.

- Le traitement et la réadaptation chez les personnes atteintes de ces troubles.

Cela concerne donc la population générale mais également les personnes atteintes de diverses pathologies d’ordres mentales.

Des études sur des cohortes importantes sont arrivées à un même constat : les populations peuvent maintenir leur santé physique, mentale et sociale ainsi que prévenir et gérer les troubles légers du sommeil grâce à une activité physique régulière.

1)Le sommeil:

Nous allons aborder plus particulièrement l’un des déterminant de la santé mentale et donc du bien être : le sommeil.

C’est une condition essentielle au maintien de la santé et d’une qualité de vie élevée.

Troubles du sommeil : état dans lequel une personne ne dort pas correctement, qui reste somnolente dans la journée malgré un sommeil suffisant et/ou qui rencontre des difficultés pendant le sommeil ou pendant l’éveil en raison d’un rythme de sommeil dit perturber avec des conséquences diverses.

Cela correspond à une insuffisance de sommeil par contraintes diverses (difficultés d’endormissement, réveil fréquent, contraintes professionnelles, perturbations diverses...).

Les facteurs qui contribuent à un sommeil malsain comprennent :

- La suralimentation.

- La consommation excessive de caféine.

- Le tabagisme.

- Le stress.

- La consommation d’alcool.

- Et une activité physique excessive.

L’activité physique peut avoir des effets à la fois positifs mais aussi négatifs sur le sommeil selon la façon dont elle est pratiquée :

- un exercice régulier et rigoureux suffisamment intense aide à maintenir une vie saine et à prévenir les maladies chroniques alors qu’une pratique de manière excessive nous fait entrer dans le cadre des effets délétères.

Physiologie du sommeil : état physiologique actif de restauration caractérisé par la suspension périodique et réversible de la conscience et de la vie de relation et répondant à un besoin de repos de l’organisme.

Il s’agit d’un continuum qui va s’opérer pendant le sommeil entre différents niveaux de vigilance : il oscille entre veille et sommeil à ondes lentes / sommeil paradoxal.

- À chaque état de vigilance correspond à un niveau d’activité du cortex (= structures corticales) pouvant être étudié par encéphalographie (EEG).

- Le thalamus a un rôle dans la genèse des ondes corticales. Les effets des différentes structures du SNC sur l’état de vigilance s’exercent directement ou indirectement en modulant la rythmicité des interactions thalamus-cortex. Globalement, le tracé EEG va être d’autant plus rapide et synchronisé que le niveau de vigilance est élevé.

- À l’inverse, lors du sommeil lent il va être d’autant plus synchronisée que le sommeil est profond.

- Une classification du sommeil a été élaboré en 1968 (classification de Rechtschaffen et Kales) qui a permis et de distinguer différents stades du sommeil : 4 phases de sommeil lent et 1 phase de sommeil paradoxal.

tableau des sommeils

- La durée de chaque cycle est de 60 à 90 minutes avec 5 ou 6 cycles successifs pour une nuit de sommeil.

- La durée de ces différents stades se modifie au cours de la nuit avec au niveau de la durée du sommeil, le stade 3 et 4 (= sommeil lent profond) qui deviennent moins riche en fin de nuit au profit du sommeil paradoxal qui lui devient plus riche.

- L’horloge biologique est située dans l’hypothalamus antérieur.

- Elle a un rôle sur le cycle circadien : elle module la sécrétion de mélatonine produite par l’épiphyse (ou glande pinéal) ce qui permet la synchronisation entre le cycle veille/sommeil et le cycle lumière/obscurité.

L’activité physique diurne participe au cercle vertueux du sommeil en augmentant sa durée et sa qualité.

Cela respecte et favorise l’horloge biologique.

- Le sommeil et l’activité physique interagissent à la fois physiologiquement ET psychologiquement par le biais de multiples interactions complexes.

- Ces interactions peuvent être influencées par des facteurs tels que le sexe, l’âge, le niveau de forme physique et les caractéristiques de l’exercice.

- À l’inverse les troubles du sommeil peuvent entraîner des conséquences sur l’activité physique tels que : la diminution de l’activité physique et l’augmentation du risque de blessures lors d’un exercice.

- Dans le sommeil, nous pouvons dissocier les effets aiguës de l’exercice (ou immédiats) des effets chroniques ou autrement dit d’une activité régulière sur le sommeil.

Effets aigus de l’exercice sur le sommeil =

- Contrairement à l’exercice chronique, il y a eu des résultats négatifs sur sommeil en fonction de l’intensité et de la durée de l’exercice.

- Par exemple des exercices intenses effectués 4h ou moins avant le coucher à un effet négatif sur le sommeil. Selon des études récentes, les exercices d’intensité modérée effectués 2h à 3h avant le coucher n’avait pas d’effets négatifs et améliorait même la latence d’endormissement.

- Les conclusions de la National Sleep Foundation : un exercice d’intensité faible à modérée, quel que soit le moment de la journée, peut se faire sans altérer la qualité du sommeil.

Effets chroniques d’une activité régulière sur le sommeil = effets à moyen terme

- L’exercice régulier a été suggéré comme une méthode non pharmacologique pour les personnes souffrant de troubles du sommeil.

- Il a été montré comme augmentant la durée de sommeil lent mais également la durée totale du sommeil, diminuer le temps d’endormissement ainsi que la période de latence du réveil.

- Pour les adultes et les personnes âgées, l’exercice a aussi un effet bénéfique sur la qualité et le temps de sommeil.

- Les directives en matière d’activité physique sont émises par le ministère américain de la santé et des services sociaux.

- Si on reprend cette figure issue d’une enquête, on voit que plus l’exercice est régulier et intense, plus les bénéfices sur le sommeil seront notables.

2) Les troubles du sommeil :

Insomnie =

- Parmi les troubles du sommeil, l’insomnie présente la plus haute prévalence.

- Elle se définie comme un état caractérisé par des difficultés à s’endormir, des réveils fréquents pendant le sommeil ou un réveil trop précoce.

- Les effets secondaires des traitements médicamenteux engendrent notamment des chutes et des troubles de la mémoire chez les sujets âgées.

- Une étude a montré que 64 % présente une réduction de l’insomnie lorsqu’ils suivent un programme de gestion alimentaire et d’activité physique à hauteur de 10 heures par semaine.

Apnée du sommeil =

- Elle se définit comme la répétition d’un phénomène dans lequel la respiration s’arrête ou diminue pendant le sommeil.

- Elle est plus fréquente et plus grave chez les hommes et les personnes en surpoids ou obèse.

- 44 % des personnes qui ne font pas d’activité physique ont un risque de développer cette apnée du sommeil. Or, ce risque diminue de moitié lorsque l’exercice est pratiqué de manière régulière et est suffisamment intense.

- La réduction du poids peut également diminuer le risque d’apnée du sommeil.

3) La dépression :

- La dépression est un trouble de l’humeur persistant dans le temps, et dans l’expression clinique est caractérisé par une tristesse et ou une perte d’intérêt et de plaisir, associé à d’autres symptômes.

- En France, la dépression affecte 3 millions de personnes.

- Elle est fréquente et sous diagnostiquée notamment chez les patients souffrant d’une maladie chronique ou chez les personnes âgées.

- Les interrelations marquées et complexes entre trouble dépressifs et maladies chroniques ont des implications importantes dans la gestion des maladies chroniques et pour le traitement de la dépression.

- Le patient déprimé a un comportement passif, en retrait avec une tendance à l’isolement à l’origine d’une diminution de son activité physique.

- Il en résulte un déconditionnement physique secondaire à cette dépression, une aggravation de son handicap, de sa qualité de vie et de ses symptômes dépressifs.

- L’activité physique régulière est associée à une moindre présence de symptômes dépressifs.

- En pratiquer, a un effet protecteur vis-à-vis du stress, de l’anxiété et des récidives et elle améliore aussi la qualité de vie et la sexualité.

La présence de symptômes dépressifs est associée à des niveaux d’activité physique inférieurs aux

recommandations :

- Augmentation du risque d’adopter un mode de vie sédentaire.

- Plus les symptômes dépressifs sont sévères, plus l’inactivité physique est marquée.

4) L'anxiété:

- L’anxiété est une émotion souvent ressentie comme désagréable qui correspond à l’attente plus ou moins consciente d’un danger à venir.

- C’est un phénomène normal présent chez tous les individus qui peut cependant devenir excessif et pathologique dans certaines situations : on parle alors de troubles anxieux.

- Les personnes souffrant de ce trouble anxieux sont envahies par un sentiment d'inconfort avant même que les problèmes soient survenus ou avant même que le sujet ait repéré ce qu’il redoute.

- Les psychiatres la qualifient souvent de « peur sans objet ».

Effets bénéfiques de l’activité physique

- L’activité physique diminue les états dépressifs et anxieux dans la population générale mais aussi chez les personnes ayant un diagnostic psychiatrique.

- Ces bénéfices de l’activité physique peuvent s’expliquer par des processus physiologiques, biochimiques et psychologiques.

- L’activité physique peut ainsi être considéré comme une aide thérapeutique aux approches psycho thérapeutique et pharmacologique de la dépression et de l’anxiété.

- Elle constitue un type de traitement non spécifique avec un réel potentiel psychothérapeutique qui a été jusqu’ici négligé.

Effets de l’activité physique (2 séances/semaine) sur une population hospitalisée dans un service de psychiatrie :

- Amélioration qualité de vie et de la symptomatologie globale

- Diminution de l’anxiété

- Meilleur contrôle de soi, plus d’attention portée, ainsi qu’une amélioration de la coopération

- Amélioration des paramètres physiques : temps sur test de marche et dyspnée, rapidité escaliers, meilleur équilibre

Selon les recommandations, il est conseillé d’axer les exercices sur les dimensions d’interactions sociales et en fixant des repères spatio-temporels.

5) Les maladies mentale :

- Les effets bénéfiques de l’activité physique dans les maladies de Parkinson et d’Alzheimer sont la réduction du risque d’apparition (45% de réduction pour Alzheimer et de 40% pour la maladie de Parkinson).

- Les effets ont été retrouvés pour une intensité modérée à élevée, ce qui n’est pas le cas pour une faible intensité.

- Selon les études de l’INSERM, une relation effet-dose a été démontrée : plus la pratique est importante, plus le risque diminue inversement l’inactivité physique augmenterait les risques d’apparition de ces maladies.

6) La qualité de vie :

La qualité de vie est un concept multidimensionnel avec des aspects du bien-être qui sont :

- Matériels et non matériels.

- Objectifs et subjectifs.

- Individuels et collectifs.

Selon l’OMS, la qualité de vie est définie par la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement.

En bilan, la pratique régulière d'activité physique :

- Améliore le bien-être émotionnel.

- Améliore le bien-être physique.

- Améliore la perception de soi.

- Contribue à briser l’isolement.

- Améliore la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques.

Ce rôle bénéfique se retrouve chez les personnes âgées, qui ont une meilleure perception de leur santé en général, de leur vitalité et de leur condition mentale et physique et mentale et physique.

Pratiquer une activité physique régulière contribue à briser l’isolement.