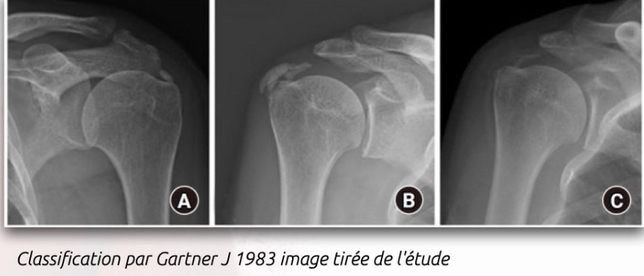

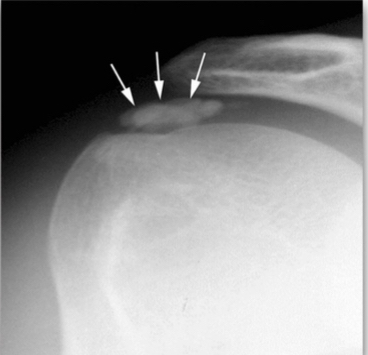

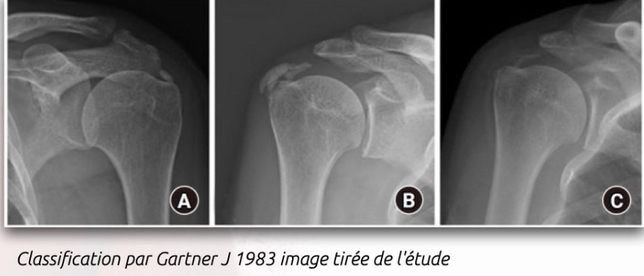

Classification de Gärtner (1983)

- Stade 1 : dense, contour bien défini, en formation.

- Stade 2 : dense, contour bien défini, translucide et homogène.

- Stade 3 : contour trouble, mal défini, translucide.

Classification de Molé (1993)

- Type A : contour bien défini, dense et homogène.

- Type B : contour bien défini, dense et polylobé.

- Type C : hétérogène, contours mal définis.

- Type D : dystrophie localisée au site d’insertion.

→ Louwerens et al. 2020 : la classification de Gärtner est plus fiable que celle de Molé.

Autres classifications :

Selon la durée

- Aiguë : < 2 semaines

- Subaiguë : 3 à 8 semaines

- Chronique : > 3 semaines

Selon le degré d’invasion

- Dépôts localisés ou diffus

- Les formes diffuses sont plus douloureuses et persistantes

- → Depalma et al. 1961 ; Louwerens et al. 2020 ; Gärtner 1983 ; Sansone et al. 2018.

Selon l’étiologie

- Type I (idiopathique) : sans maladie endocrinienne.

- Type II (secondaire) : associée à une affection endocrinienne (ex : diabète).

- Les formes secondaires répondent moins bien au traitement conservateur et nécessitent plus souvent une chirurgie.

Selon la taille des dépôts

- Petits : < 0,5 cm

- Moyens : 0,5 – 1,5 cm

- Gros : > 1,5 cm

Selon Neer (douleur + dépôts)

- Type 1 : irritation chimique due aux dépôts.

- Type 2 : pression tissulaire locale accrue.

- Type 3 : conflit sous-acromial avec bursite.

- Type 4 : raideur chronique gléno-humérale (épaule gelée).

→ Noël 1997 ; Wölk 1997 ; Ogon 2009 ; Cho 2010 ; Contreras 2013 ; Polastri 2020 ; Bechay 2020 ; Drummond 2021 ; Loew 2021.

- 50,4 % de bons/excellents résultats à 6 mois (n=125).

- 70 % à 49 mois (n=159).

- 27 % d’échec après 3 mois (kiné + AINS).

- Amélioration des scores Constant & UCLA à 16 mois.

- 28–40 % de taux d’échec selon les études.

- Disparition des symptômes à 18 mois dans la majorité des cas.

- 1re ligne de traitement recommandée (kiné, AINS, infiltration).

- 38,9 % ont finalement eu recours à la chirurgie après échec (4,4 mois).

- Complication possible : raideur secondaire de l’épaule (difficile à différencier d’une capsulite rétractile).

→ Noël 1997 ; Ogon 2009 ; Drummond 2021.

- Sexe féminin

- Calcification de type C (Molé)

- Calcification volumineuse

- Localisation antérieure à l’acromion

- Extension sous-acromiale

- Atteinte bilatérale

- Taille > 1 cm → corrélée à chirurgie.

- ROM et scores PROMS plus élevés → corrélés à chirurgie (patients actifs/exigeants).

Facteurs généraux

→ Louwerens et al. 2015 :

Sexe féminin (OR=1,5), âge 30–60 ans (OR=8,0), douleur (OR=7,1).

Facteurs endocriniens

→ Harvie 2007 ; Mavrikakis 1989 ; Su 2021 ; Lin 2020

- Désordres endocriniens et œstrogéniques favorisent la TC.

- Diabète : prévalence 31,8 % (x3).

- Risque accru de 27 % de TC à 8 ans post-diagnostic diabète.

- Hyperlipidémie : risque accru chez femmes taïwanaises.

Facteurs anatomiques et vasculaires

→ Codman 1934 ; Moseley & Goldie 1963 ; Uhthoff 1989 ; Rathbun 1970

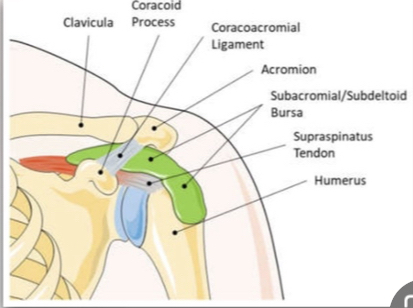

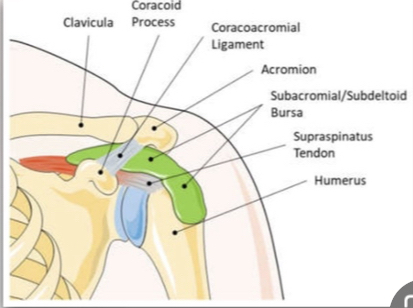

- Zone critique du supra-épineux à 1,3 cm de l’insertion.

- Vascularisation : artères supra-scapulaire, circonflexes post/ant., thoraco-acromiale.

- Zone critique = faiblement vascularisée, surtout en adduction.

- Infra-épineux et sous-scapulaire aussi

Facteurs professionnels

→ Darrieutort 2019 ; Fernández-Cuadros 2015 ; Sansone 2018 ; Louwerens 2015

- Pas de lien avec travail manuel ni côté dominant.

- Risque accru avec mouvements répétitifs ou postures forcées.

- Risque plus élevé chez les travailleurs sédentaires.

- En RM + légère ABD → contraction accrue → ischémie locale.

Alimentation

→ Grases et al. 2015 :

- Faible taux de phytates urinaires → favorise les cristaux d’apatite.

- Phytates = inhibiteurs naturels présents dans céréales et légumes.

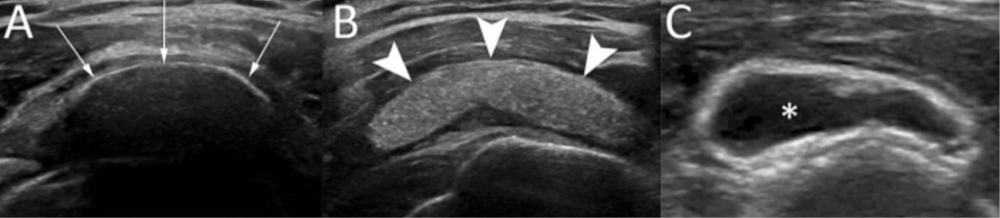

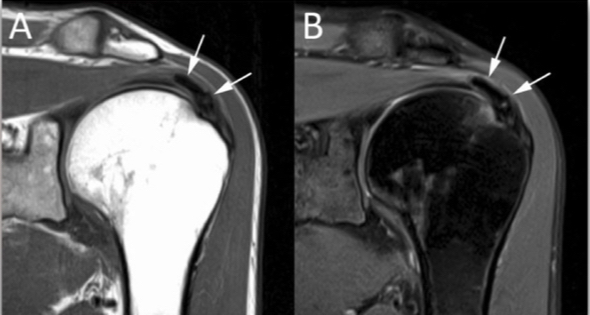

Image tirée de Schulz et al. 2022

1) Formation : transformation des ténocytes en chondrocytes → production de cristaux.

2) Résorption progressive : migration de cristaux vers la bourse → macrophages → inflammation modérée.

3) Migration active : pression → rupture tendineuse et bursite → inflammation intense (6h–72h).

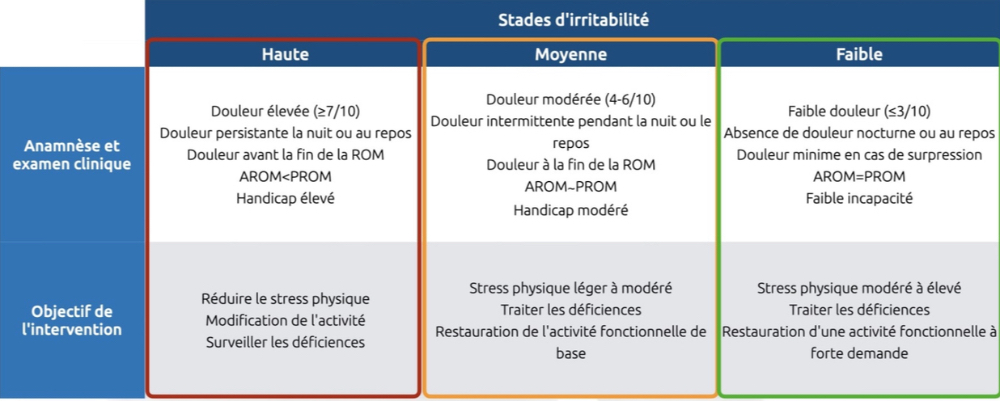

1) Anamnèse

- Localisation, type de douleur, stade évolutif.

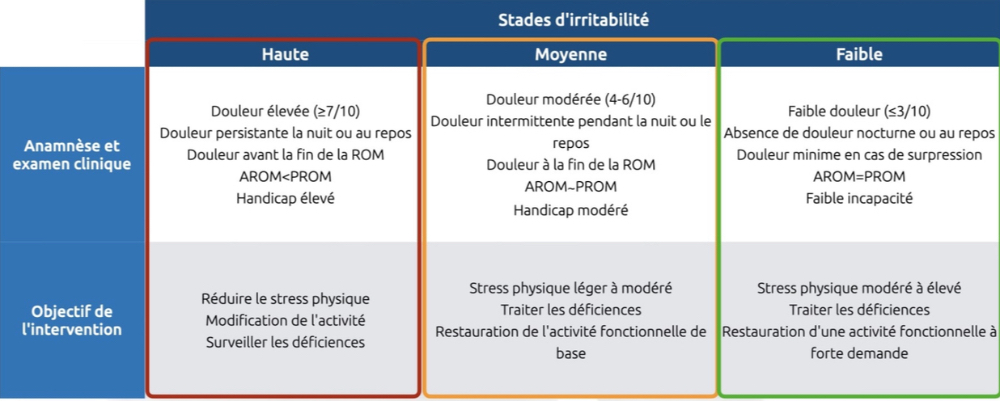

- Si douleur nocturne + irradiation + repos → irritabilité faible → mise en charge.

- Sinon → irritabilité élevée → priorité à l’anti-douleur.

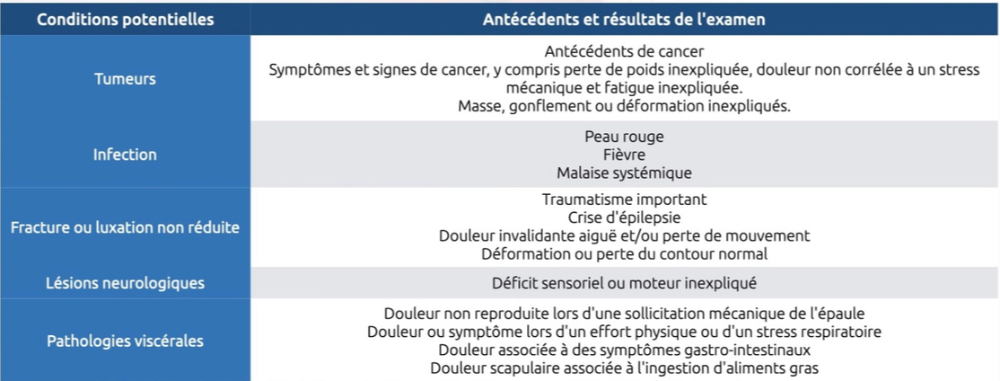

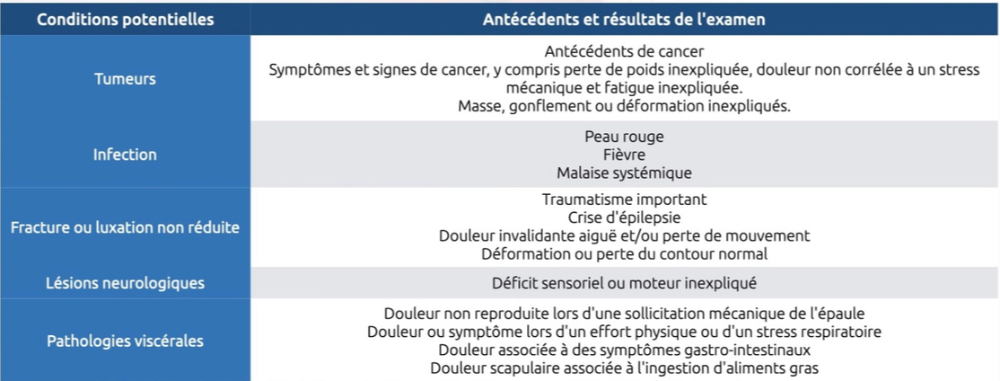

- 🔴 Drapeaux rouges : tumeur, infection, fracture, neurologie, viscéral.

- 🟡 Drapeaux jaunes : anxiété, kinésiophobie, catastrophisme.

2) Observation et palpation

- Asymétries, cyphose, atrophie.

- Palpation préliminaire : chaleur, gonflement.

3) Examen clinique de base (ECB)

- ROM, douleur, qualité du mouvement, compensations.

- Test isométrique :

- Douleur sans faiblesse → tendinopathie.

- Douleur + faiblesse → rupture suspectée.

- Force de préhension corrélée à la force des rotateurs latéraux (Turabi 2022).

4) Palpation spécifique

- Supra/infra-épineux, sous-scapulaire, LHB, trapèze, rhomboïdes, petit pectoral…

McClure et al. 2013 Cools 2021

Définitions opérationnelles des trois stades de l'irritabilité tissulaire établies par consensus (McClure et al. 2015)