La politique sociale en faveur des personnes handicapées est une une politique sociale catégorielle car elle vise un groupe d'individus identifié, avec des caractéristiques communes et un besoin précis.

Question 1- Lois

Type de politique sociale

Contexte d'émergence

La loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, les infirmes et les incurables de plus de 70 ans ou ayant une maladie incurable, permettent aux malades qui ont leur domicile de secours dans la commune où est situé l'établissement, d'être accueillis gratuitement dans les hospices.

Le terme handicap est récent. Jusqu'au XXe siècle, on utilise les termes "infirme" ou "invalide". C'est à partir du XIXe siècle que l'on va commencer à s'intéresser à l'éducation des enfants infirmes, puis aux adultes invalides de guerre après la Première Guerre Mondiale.

La Croix-Rouge française en pionnière

La loi d'orientation du 30 juin 1975

Cette loi du 30 juin 1975 fixe le cadre général d'une politique globale de prise en charge du handicap. Elle rassemble et unifie les différentes mesures existantes. Elle institue la notion de handicap (à la place des notions d'infirmes, d'inadapté ou d'invalide) en reconnaissant le statut de personne handicapée.

Elle se fonde sur:

- le principe de solidarité nationale: la prise en charge des personnes handicapées devient une obligation nationale;

- le principe d'intégration: les personnes handicapées doivent intégrées en priorité les milieu de vie ordinaire et en milieu spécialisé seulement lorsque l'intégration en milieu ordinaire n'est pas possible

- la reconnaissance de droits: droit à l'éducation, au travail, droit à des ressources, droit à l'accès aux lieux publics...

- Pour cela, elle crée, dans chaque département, deux commissions:

- la commission départementale d'éducation spéciale (CDES), chargée de l'attribution des droits pour les enfants de la naissance à 20 ans;

- la commission technique d'orientation et de reclassements professionnel (COTOREP), chargée de l'attribution des droits pour les adultes de 20 à 60 ans.

- Elle créée également deux prestations, toutes deux versées par les CAF:

- l'allocation d'éducation spéciale (AES), afin de compenser les frais liés au handicap pour les enfants de la naissance à 20 ans;

- l'allocation adulte handicapé (AAH), afin de garantir un minimum de ressources aux adultes de 20 à 60 ans ne pouvant subvenir à leurs besoins.

A retenir :

- Dès les années 2000, la loi de 1975 est critiquée, notamment par les associations de parents.

- Le handicap n’est pas clairement défini (ex. : polyhandicap exclu).

- Mauvaise coordination entre les commissions, surtout pour les jeunes adultes.

- Loi centrée sur les institutions, pas sur la personne ni son projet de vie.

- Aucune compensation prévue pour les adultes handicapés.

- Faible intégration en milieu ordinaire, multiplication des institutions spécialisées.

- La personne doit s’adapter au milieu, contrairement à la logique de la loi de 2002 qui défend les droits et la participation des usagers.

Réforme de 2005

Ainsi, cette loi instaure de nouveaux principes:

- La loi n°2005-102 du 11 février 2005 porte sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- Elle vise à compenser le handicap pour garantir une véritable égalité des droits.

- Elle reconnaît les personnes handicapées comme actrices de leur projet de vie.

- Elle affirme leur pleine inclusion citoyenne dans la société.

Définition du handicap :

- Pour la première fois, le handicap est défini comme une limitation d’activité ou de participation causée par une altération fonctionnelle, et non par la déficience en elle-même.

- On parle désormais de personne en situation de handicap.

Réforme administrative :

- Suppression des CDES et COTOREP, remplacées par une commission unique (CDAPH) au sein de la MDPH, guichet unique pour toutes les démarches, quel que soit l’âge.

Projet de vie et plan de compensation :

- La loi place la personne au centre :

- Le projet de vie, rédigé par la personne, exprime ses besoins.

- La CDAPH s’en sert pour proposer un plan personnalisé de compensation.

Création de la PCH (prestation de compensation du handicap) :

- Pour toute personne de 0 à 60 ans, sans condition de ressources, composée de 5 aides :

- Aide humaine (tiers ou aidant familial)

- Aide technique (matériel)

- Aide à l’aménagement du logement/véhicule et transport

- Aide animalière

- Aide spécifique ou exceptionnelle

Réforme des prestations existantes :

- L’AES devient l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé)

- L’AAH est réformée

- De l’intégration à l’inclusion :

- La personne est d’emblée incluse dans le milieu ordinaire, qui doit s’adapter à elle.

- Scolarité :

- Inscription prioritaire dans l’école de secteur, inclusion favorisée en classe ordinaire.

- Emploi :

- Transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées, intégrées au secteur ordinaire.

- Les CAT deviennent des ESAT, avec droits élargis.

- Accessibilité :

- Mise aux normes obligatoire des bâtiments publics/privés et des transports.

Création de la RQTCH

Après 2005

Loi du 6 mars 2020: Loi visant à améliorer l'accès à la PCH avec un assouplissement des conditions d'accès.

Question 2- Les acteurs

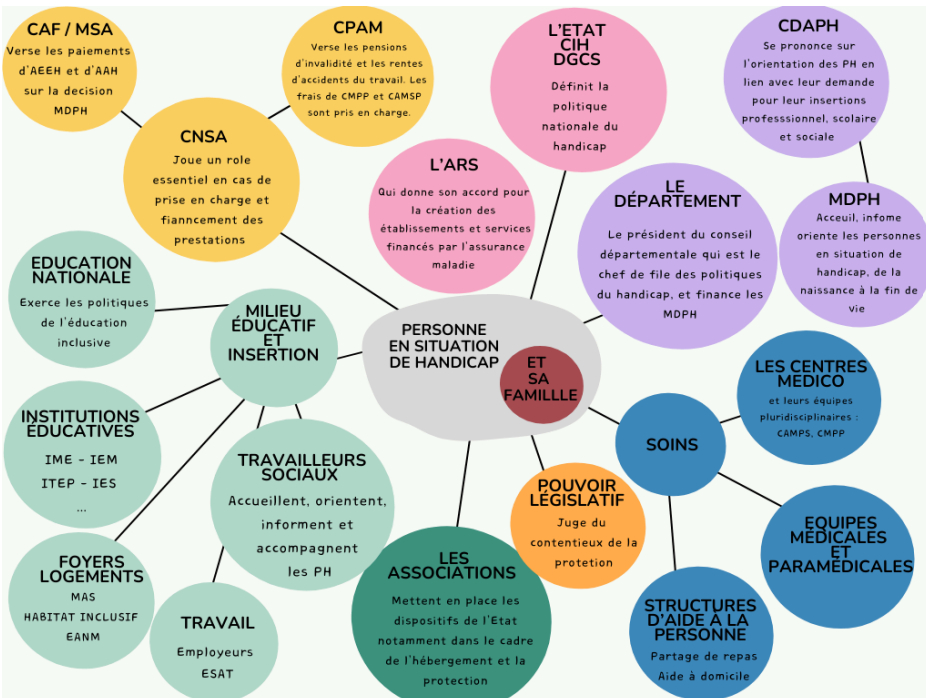

Shéma-Acteurs

Niveau National

A retenir :

Le Ministère chargé des personnes en situation de handicap est : Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.

Jean-Christophe Combe a été nommé ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées le 4 juillet 2022

- L'Etat: définit la politique nationale en faveur des personnes handicapées par l'intermédiaire du ministère ou du secrétariat d'Etat aux personnes handicapées. Le gouvernement organise tous les 3 ans la Conférence Nationale du Handicap qui remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Il établit un schéma national d'actions prioritaires. L'articulation entre politique nationale et l'échelon départementale s'effectue grâce aux programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la pertes d'autonomie (PRIAC)

- La CNSA-La Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie: a été créée par la loi du 30 juin 2004. C'est un établissement public national composé de représentants des collectivités publiques; d'associations et de personnes qualifiées. Ces missions sont: de financer l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées (PCH, APPA). De participer au financement des investissements destinés ç la mise aux normes techniques des locaux et la créations de nouvelles places dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Proposition de référentiel nationaux d'évaluation des déficiences.

- Education Nationale: garantit l’accès à la scolarité des élèves en situation de handicap en favorisant leur inclusion dans les établissements ordinaires, grâce à des dispositifs comme le PPS, les AESH ou les ULIS. Elle assure également l’adaptation des parcours, la formation des enseignants et la sensibilisation à la diversité pour promouvoir l’égalité des chances.

Niveau Régionale

- Agence Régionale de Santé (ARS): donnent leur accord pour la création des établissements et services sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie. Elles fixent leurs prix de journée et assurent la tutelle administrative et financière.

Départemental

La MDPH:

- Accueillir, informer et orienter les personnes handicapées, leurs familles, et les professionnels du secteur.

- Instruire les demandes de droits, évaluer les besoins, et aider à élaborer le projet de vie et le plan personnalisé de compensation.

- Prendre les décisions relatives aux droits : taux de handicap, prestations, orientations scolaires, professionnelles et en hébergement, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

- Faciliter la mise en œuvre des droits en accompagnant les personnes dans leurs démarches en cas de difficultés.

La CDAPH: Se prononce sur l'orientation des personnes handicapées en lien avec leur demande pour leur insertion pro, sociale et sco.

Le département: Assure la tutelle des MDPH.

Élaborer le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale pour les personnes handicapées, en adaptant les orientations nationales au contexte local.

Finance en partie :

- l’aide sociale aux personnes handicapées,

- les prestations et services d’aide à domicile,

- les orientations en établissements d’hébergement.

CAF/MSA: verse les prestations liées au handicap (AEEH), (AAH)

Niveau Local

Etablissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes en situation de handicap.

Compotions des équipes pluridisciplinaires

- Équipe médicale et paramédicale : médecin, psychiatre, orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien.

- Équipe éducative : éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, aide médico-psychologique, éducateur technique spécialisé.

- Équipe enseignante.

- Personnel social : assistant de service social.

Structures pour enfants

- Institut médico-éducatif (IME)

- Institut d’éducation motrice (IEM)

- Institut d’éducation sensorielle (IES)

- Établissement pour enfants polyhandicapés

- Services d’éducation et de soins à domicile (SESSAD)

Structures pour adultes

- Structures de travail protégé (ex. ESAT)

- Établissements d’hébergement (foyers, MAS, FAM)

- Services d’accompagnement à domicile (SAVS, SAMSAH)

Associations:

Centres de ressources :

Structures de diagnostic et d’accompagnement pour des troubles spécifiques (ex. : troubles du neurodéveloppement).

Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) :

Structures de diagnostic et de soins précoces pour les enfants de moins de 6 ans.

Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) :

Structures de rééducation pour enfants présentant des difficultés psychologiques, comportementales ou d’apprentissage.

Secteur sanitaire:

Secteur psychiatrique :

Prend en charge les enfants et les adultes dans deux cadres principaux :

- Hospitalisation en cas d’épisode aigu de maladie mentale.

- Sectorisation psychiatrique pour le suivi des personnes atteintes de troubles psychiatriques chroniques.