La demande montre dans quelle mesure la quantité demandée d'un bien dépend de son prix et est une fonction décroissante du prix. Autrement dit, lorsque le prix augmente la demande baisse généralement.

CHAPITRE 1

Définition

fonction de demande

ATTENTION ce n'est pas le cas pour tous les types de bien exemple les biens de luxe pour lesquels la demande augmente avec le prix.

L'offre montre dans quelle mesure la quantité offerte d'un bien dépend de son prix et est une fonction croissance du prix. Autrement dit, la quantité offerte augmente lorsque le prix augmente aussi.

fonction d'offre

VARIATION DES COURBES DE DEMANDE ET D'OFFRE :`

- variation de la quantité demandée ou offerte à un même niveau de prix qui résulte d'un autre facteur que le prix et entraine un déplacement de la courbe.

ex : le revenu des consommateurs, la publicité, variation du prix des autres biens, changement de préférences des consommateurs, variation du nb de consommateurs ou d'offreurs, variation du coût moyen de production, anticipation des prix...

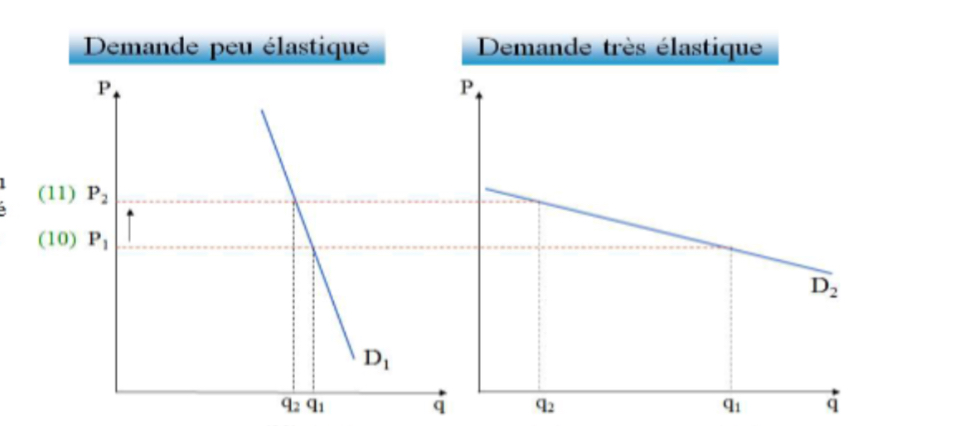

- variation de la quantité demandée ou offerte qui résulte d'une variation du prix et entraine un déplacement le long de la courbe ---> élasticité prix

Définition

graphique d'une demande élastique et peu élastique

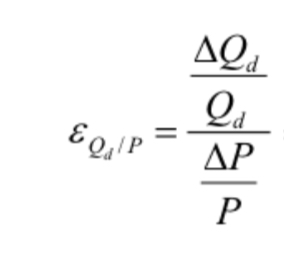

formule élasticité prix de la demande

DÉTERMINANTS DE L'ÉLASTICITÉ PRIX DE LA DEMANDE :

- disponibilité de substitut proches : s'il existe des substituts proches la demande sera plus élastique.

- type du bien : la demande sera relativement inélastique pour un bien de nécessité tandis qu'elle sera plus élastique pour un bien de luxe.

- préférences et goûts

horizon temporel : la demande a tendance à être plus élastique sur des horizons temporels plus longs car les consommateurs ont le temps d'adapter leurs comportements.

DÉTERMINANTS DE L'ÉLASTICITÉ PRIX DE L'OFFRE :

- nature de la production : certaines productions demandent des délais de production longs donc l'offre est forcément peu élastique car la quantité offerte ne peut être modifié à court terme

- capacités de production

- capacité à rentrer/sortir d'un marché

AUTRES TYPES D'ÉLASTICITÉ :

Définition

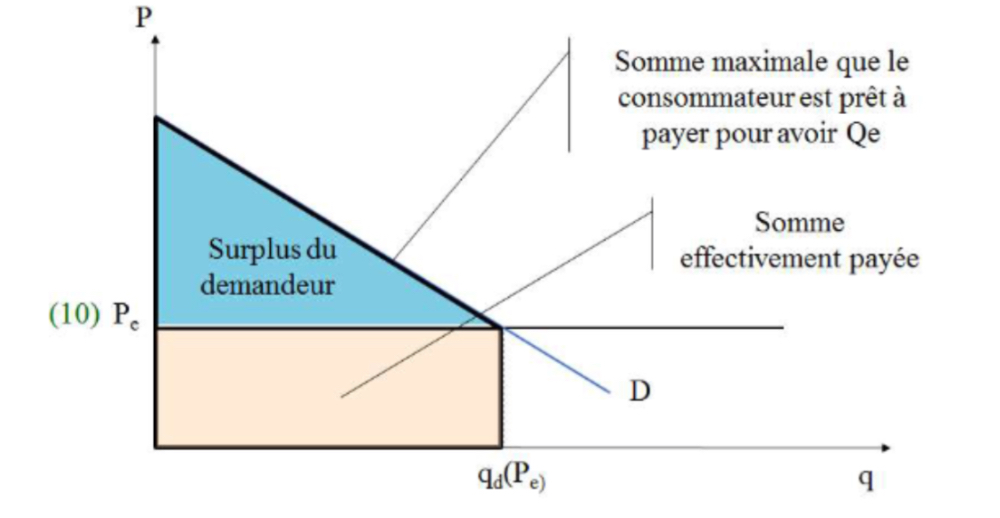

formule élasticité-revenu de la demande

Définition

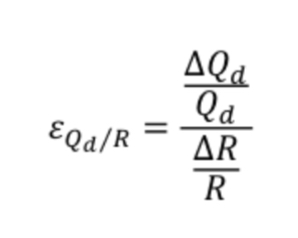

formule élasticité-prix croisée

CHAPITRE 2

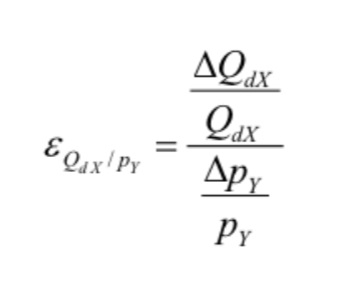

--> dans la mesure où l'échange n'est pas obligatoire, les agents économiques y participent que s'ils réalisent un gain. Ce gain est appelé surplus.

Définition

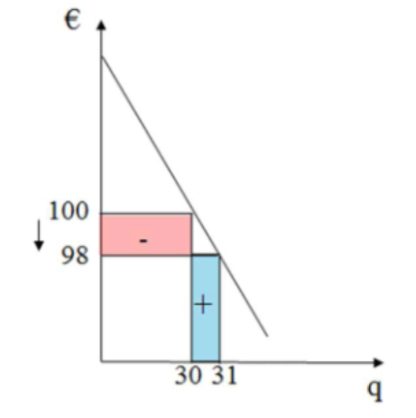

--> comme le prix qu'un individu est prêt à payer pour une unité supplémentaire décroit avec la quantité qu'il souhaite acheter, le gain réalisé sur chaque unité supplémentaire est de plus en plus faible au fur et à mesure que la consommation augmente.

représentation du surplus du consommateur

VARIATION DU SURPLUS DU CONSOMMATEUR :

Lorsque prix du bien qui augmente, surplus du consommateur qui diminue car :

- ils achètent moins donc ne réalise plus de gains sur les unités qu'ils n'achètent plus

- ils payent plus cher sur chacune des unités qu'ils continuent d'acheter.

Définition

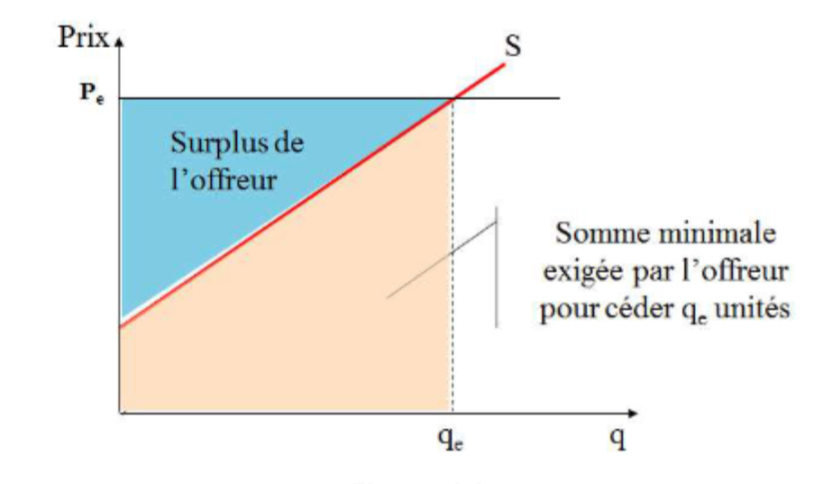

--> Comme le prix qu'un producteur exige pour vendre une unité supplémentaire tend à croitre avec la quantité qu'il souhaite vendre, le gain à l'échange réalisé sur chaque unité supplémentaire diminue.

représentation surplus du producteur

VARIATION DU SURPLUS DES PRODUCTEURS :

Lorsque le prix du bien vendu augmente, le surplus des producteurs augmente aussi pour deux raisons :

- ils vendent plus d'unités donc réalisent des gains à l'échange supplémentaires

- ils vendent plus cher des unités qu'ils vendaient déjà avant la hausse des prix

ÉQUILIBRE EN MARCHÉ PARFAITEMENT CONCURRENTIEL :

Définition

---> Sur ce type de marché, le prix s'impose aux agents économiques et aucun n'est en mesure de l'influencer : on dit qu'ils sont preneurs de prix

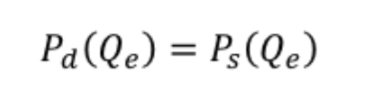

équilibre de marché = point où la quantité de biens que les consommateurs sont prêts à acheter est égale à la quantité de biens que les offreurs sont prêts à vendre

formule équilibre

Définition

EFFICACITÉ DU MARCHÉ :

--> l'équilibre de marché maximise la somme des surplus du consommateur et du producteur ie le surplus total

--> On parle de "main invisible" qui guide les consommateurs et les producteurs vers une allocation des ressources de l'économie qui maximise le surplus total.

CHAPITRE 3 et 4 : EFFICACITÉ DES MARCHÉS ET POLITIQUES PUBLIQUES

--> mesures suivantes qui visent à corriger des situations où l'allocation des ressources est inefficace

Définition

EFFETS D'UN PRIX-PLAFOND :

- comme le prix-plafond se situe en dessous du prix de marché, son instauration entraine un excès de demande par rapport à l'offre ; autrement dit une pénurie

- effet inégal sur les agents économiques : il profite aux consommateurs qui ont pu acheter le bien mais pénalise les consommateurs qui n'ont pas pu acheter le bien ou qui n'ont pas pu l'acheter dans la quantité qu'ils désiraient ainsi que les producteurs car ils vendent moins et à un prix plus faible

- moins de transactions qu'a l'équilibre donc moins efficace

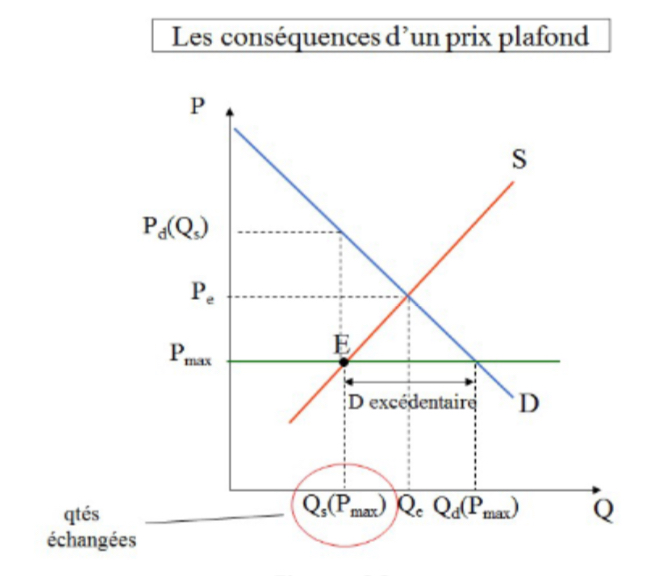

EFFETS EN TERME DE SURPLUS :

- surplus des consommateurs qui augmente de C mais diminue de B

- surplus des producteurs qui diminue de C et D ( surplus de producteurs qui diminue tjrs car vend moins à un prix plus bas )

- surplus total : diminue de B et D = perte nette de surplus. Cette perte nette ( ou charge morte ) est d'autant plus importante que le prix plafond est bas et que l'offre est élastique.

effet d'un prix plafond en terme de surplus

AUTRES EFFETS :

- discrimination : puisque qu'il y a pénurie, le mécanisme de rationnement du bien peut être basé sur des critères arbitraires et injustes, décidés par les producteurs

- les biens échangées peuvent être de moins bonne qualité car le prix ne pouvant pas être supérieur au prix plafond, les producteurs ne sont pas incités à offrir des produits de bonne qualité

- crée des listes d'attente qui montre la perte d'efficacité due à la perte de temps

- peut créer des coûts sociaux supplémentaires car les consommateurs sont incités à consommer plus du fait de la baisse des prix ( ex : dans le cadre des loyers, les consommateurs sont incités à prendre un appartement plus grand, ou d'y rester plus longtemps )

Définition

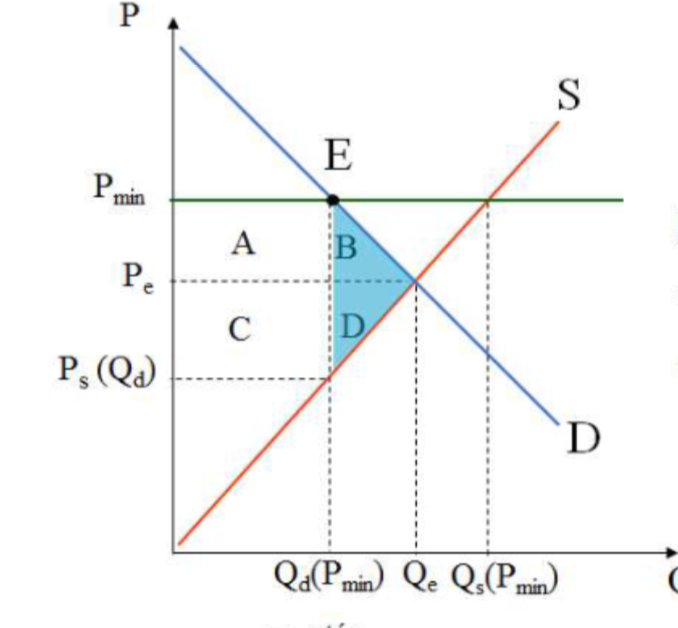

EFFET EN TERME DE SURPLUS :

- surplus des consommateurs qui diminuent de A et B ( surplus de cons tjrs réduit car achète moins à un prix plus élevé )

- surplus des producteurs qui augmente de A et diminue de D

- surplus total qui diminue de B et D = perte nette

effet d'un prix plancher en terme de surplus

AUTRES EFFETS :

- moins de transactions qu'a l'équilibre donc moins efficace

- excès d'offre

- effet inégaux sur les producteurs : certains vendent leurs produits à un prix plus élevé qu'a l'équilibre tandis que d'autres sont prêts à vendre leurs produits au prix en vigueur mais ne trouve pas d'acheteurs

- coûts liés au gaspillage de temps pour ceux qui cherchent à offrir leur produits ou offre de travail

- incitent les offreurs à proposer des produits d'une qualité inefficacement élevée

- dans certains domaines ( ex : agricole ) l'État s'engage lui même à racheter les excédents ce qui crée des coûts additionnels pour la collectivité

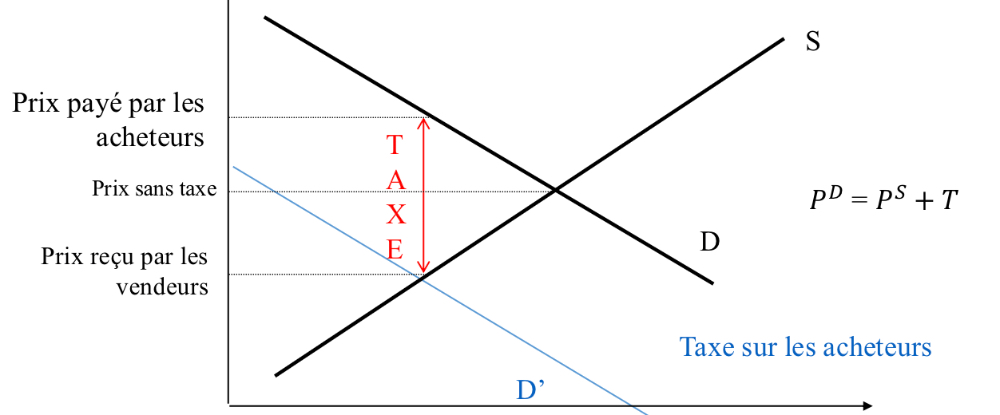

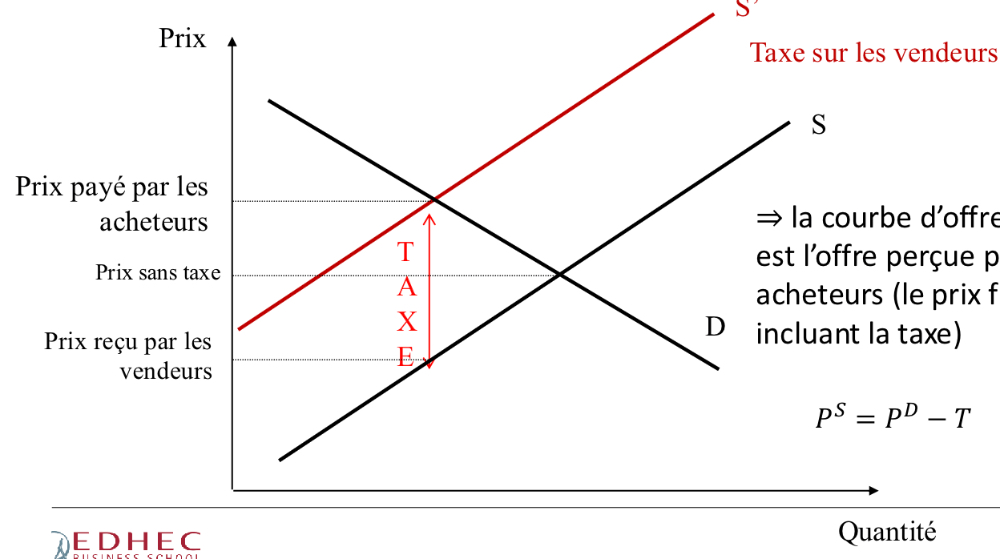

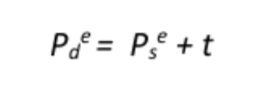

Définition

taxe sur les acheteurs

taxe sur les producteurs

EFFET D'UNE TAXE :

- quantité d'équilibre de biens diminue = réduction de la taille du marché

- effet sur les prix : les consommateurs paient plus et les producteurs reçoivent moins

Définition

taxe payée par les producteurs

taxe payée par les demandeurs

- même effet si la taxe est appliquée aux offreurs ou aux demandeurs

- création d'une recette fiscale pour l'état qui était égale à la taille de la taxe fois les quantités vendues

INCIDENCE DE LA TAXE :

--> l'incidence de la taxe dépend de l'élasticité prix de l'offre et de la demande. La charge de la taxe repose en majorité sur les agents les moins élastiques. Autrement dit , plus les consommateurs sont sensibles au prix, plus les producteurs seront contraints d'assumer la charge de la taxe. Réciproquement, plus les producteurs sont sensibles au prix, plus les consommateurs seront contraints d'assumer la charge de la taxe.

cas où la demande est plus élastique que l'offre ( et donc où les producteurs supportent l'essentiel de la taxe)

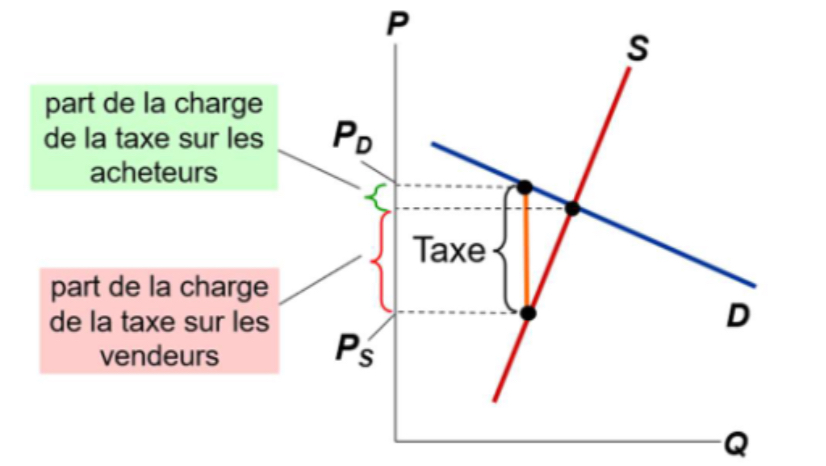

INEFFICIENCE DE LA TAXE :

Après introduction d'une taxe :

- les consommateurs voient leur surplus diminuer de B et C

- les producteur voient leur surplus diminuer de D et E

- l'État gagne des recettes fiscales ( B et D )

- perte de bien-être total matérialisée par la perte sèche ( C et E ). Ce coût net pour la société résulte de la distorsion de l'allocation des ressources c'est à dire du fait que les agents décident d'échanger des quantités différentes des quantités d'équilibre.Un régime fiscal efficace minimise ce coût. Taille de la perte sèche qui dépend de l'élasticité de la demande : plus la demande est inélastique plus la charge morte est faible, mais plus la demande est élastique plus la charge morte est importante.

inefficience d'une taxe et ses impacts sur le surplus total

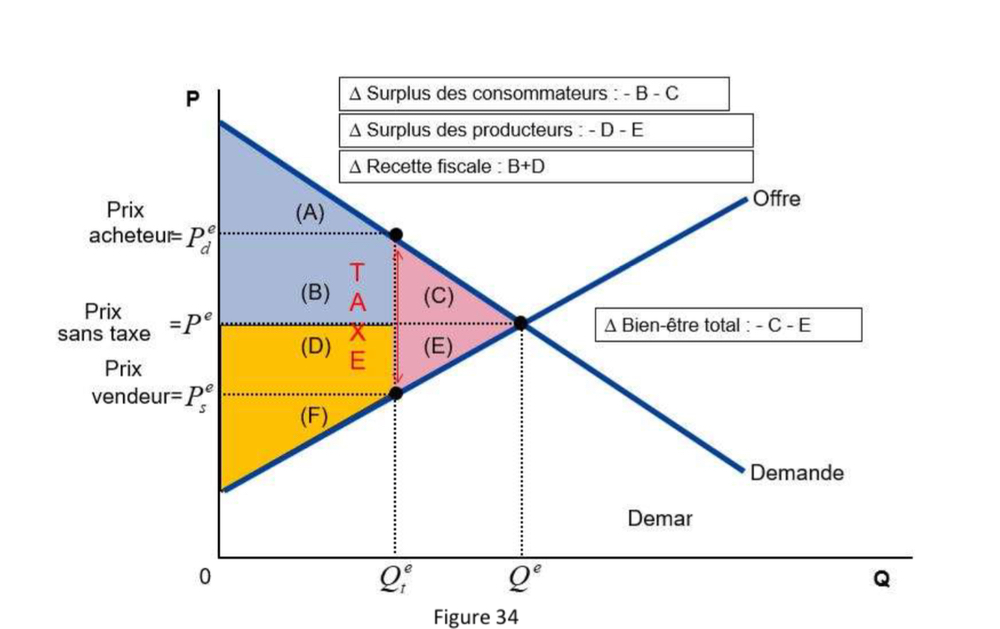

CHAPITRE : LES EXTERNALITÉS

Définition

EFFET D'UNE EXTERNALITÉ NÉGATIVE :

En présence d'externalité négative, le coût social, c'est-à-dire le coût pour l'ensemble de la société, est supérieur au coût prive de l'entreprise. Or, les producteurs ne prennent en compte que le coût privé dans leur décision de production. Cela incite donc l'entreprise à produire plus de biens que ce qui serait optimal pour la société et à un prix plus faible que nécéssaire.

effet d'une externalité négative

Définition

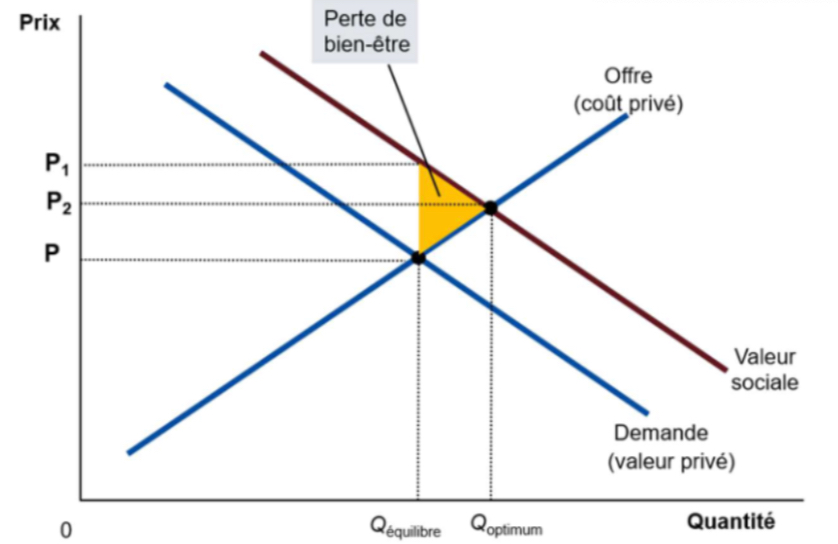

EFFET D'UNE EXTERNALITÉ POSITIVE :

À l'inverse de l'externalité négative, le bénéfice social, c'est-à-dire le bénéfice de l'ensemble de la société, est supérieur au bénéfice privé de chaque consommateur. Or, une fois encore, le consommateur ne prend en compte que la valeur privée du bien dans ses décisions de consommation. Ainsi, les consommateurs demandent généralement moins de quantité du bien que ce qui serait optimal et l'obtienne à un prix aussi inférieur au prix optimal.

effet externalité positive

CORRIGER LES EXTERNALITÉS :

possibilités pour un État :

- la réglementation = rendre certains comportements obligatoires ou interdits. Solution efficace mais qui a ses limites : par ex, toute les productions indus génèrent des déchets polluants mais il serait pas judicieux de fermer toutes ces productions. L'État peut alors instaurer un niveau max de pollution à pas dépasser. De plus, nécessité une connaissance détaillée et spécifique ce qui peut être très couteux, de même que faire respecter la réglementation.

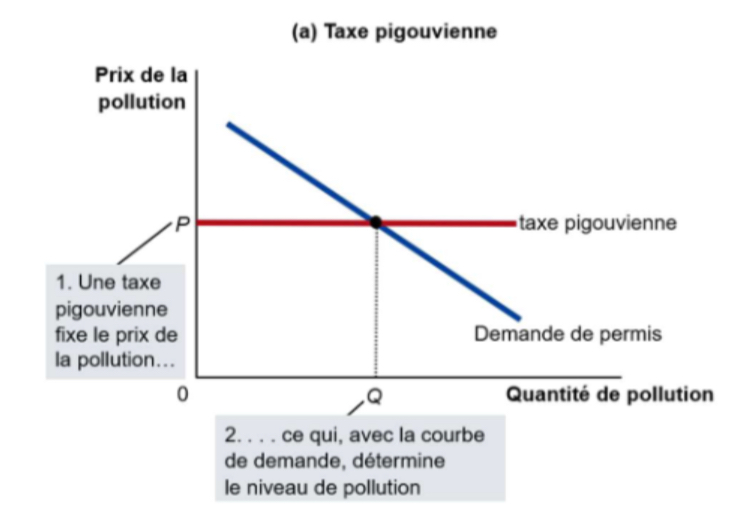

- taxes/subventions = politiques fondées sur le marché pour aligner les incitations privées sur l'efficacité sociale en internalisant les coûts sociaux de sa décision. Dans le cadre d'externalités négatives, le gouvernement peut mettre en place une taxe dite pigouvienne qui fixe un prix au droit de polluer. Cette solution est généralement préféré à la réglementation par les économistes car elle est plus efficace. Limites : peu mises en place du fait des contraintes politiques et de la difficulté à trouver le bon montant de la taxe.

graphique introduction taxe pigouvienne

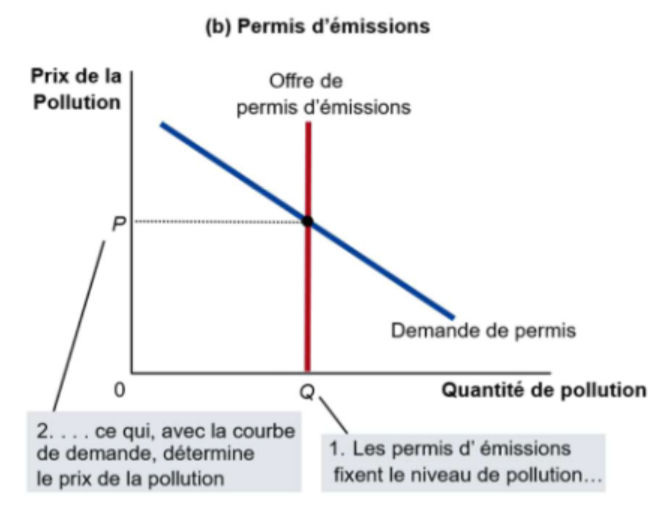

- permis d'émissions négociables = création d'un marché par l'état où les entreprises s'échangent des permis d'émissions c'est-à-dire des droits à polluer.Sur un tel marché, les entreprises pour lesquelles il est très coûteux de baisser sa pollution sont celles qui sont prête à payer le plus pour les permis d'émissions. Solution qui part du principe que la répartition initiale des droits à polluer n'a pas d'importance du point de vue économique. Limites : trouver le bon nombre de quotas car s'il y en a trop leur prix est trop faible ce qui n'incite pas les entreprises à réduire leur pollution.

graphique permis d'émissions négociables

Chapitre 6 : les choix de production d'une entreprise concurrentielle

LES COÛTS D'UNE FIRME :

- coûts fixes, notés CF, qui désigne les coûts qui ne dépendent pas de la quantité d'outputs produite. Modifiables à LT. ex : machines, lieu de production...

- coûts variables, notés CV(q), qui augmentent généralement avec la quantité produite. Modifiables à CT. ex : main d'oeuvre, MP, électricité...

- coût total, noté CT(q), et qui est égal à la somme des coûts fixes et variables. Représente le coût total minimum nécessaire à la production de la quantité q d'output.

formule coût total

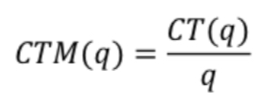

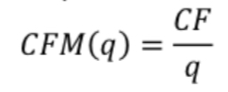

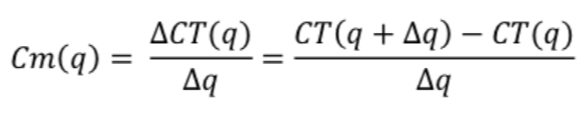

- coût total moyen = coût d'une unité type produite. Noté CTM(q)

formule coût total moyen

représentation graphique coût total moyen

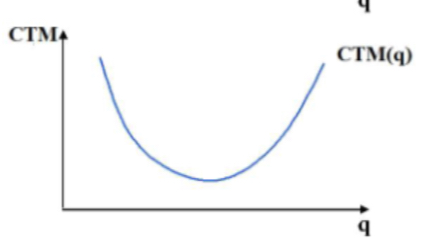

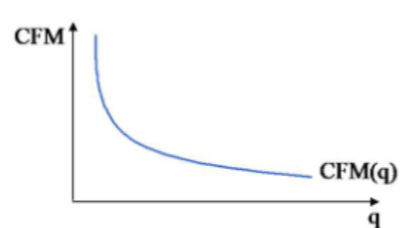

- coût fixe moyen, noté CFM(q)

formule coût fixe moyen

représentation graphique coût fixe moyen

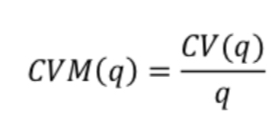

- coût variable moyen, noté CVM(q)

formule coût variable moyen

représentation graphique coût variable moyen

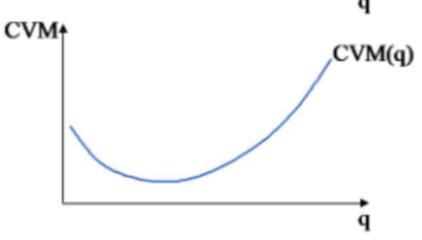

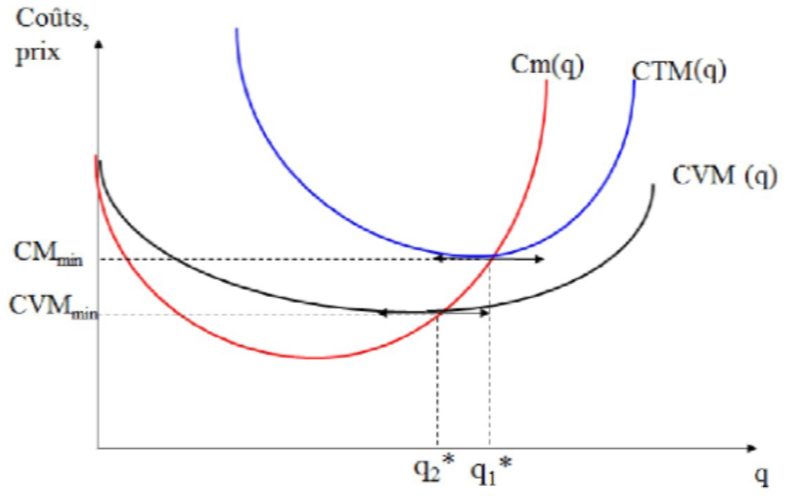

- coût marginal, noté Cm(q), représente la variation du coût total lorsque l'entreprise modifiera à la marge son niveau de production. Il est généralement calculer pour la production d'une unité supplémentaire. On admet également que la dérivée du coût total est égal au coût marginal ie que CT'(q) = Cm(q). De manière générale, le coût marginal augmente avec la quantité produite d'output ( productivité marginale décroissante )

formule coût marginal

A retenir :

RELATION ENTRE LE COÛT TOTAL MOYEN ET LE COÛT MARGINAL :

la fonction de coût total moyen atteint son minimum à son intersection avec la fonction de coût marginal.

représentation graphique

MAXIMISATION DU PROFIT EN CPP :

formule profit

Comme en CPP, les entreprise sont preneuses de prix ( aucune influence sur le prix ), la seule chose qu'une entreprise peut faire pour maximiser son profit est de choisir la "bonne" quantité. Pour cela, elle doit produire une quantité telle que le coût marginal soit égal au prix : Cm(q)= P.

Ainsi, si le prix de marché est supérieur au coût marginal, l'entreprise doit augmenter sa production alors que s'il est inférieur elle doit diminuer sa production.

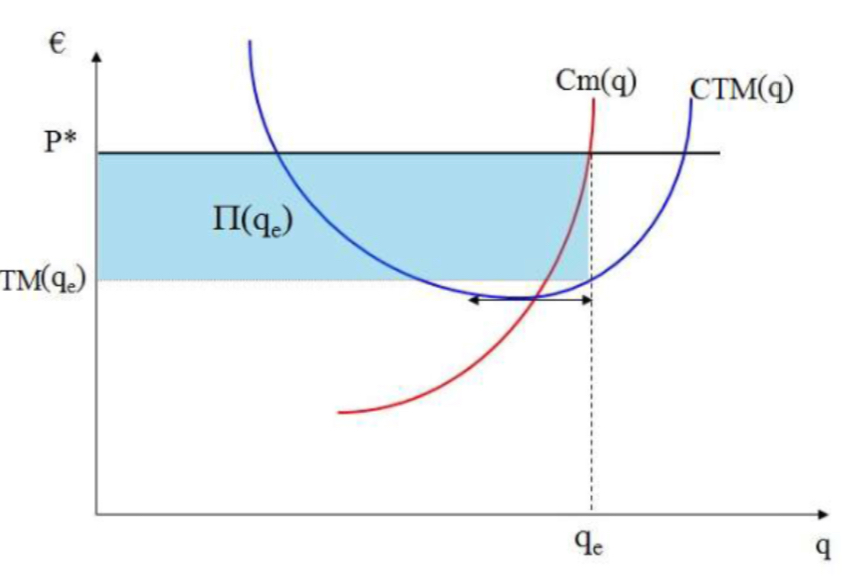

représentation graphique du profit

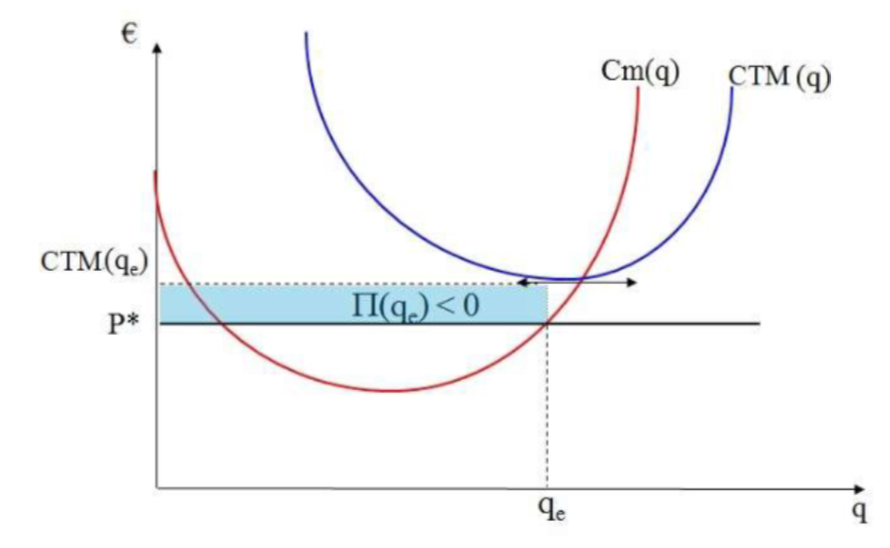

représentation graphique de la perte (lorsque p< CTM(q) )

Définition

CHAPITRE 7 : le monopole

--> sur certains marchés, les entreprises ne sont pas forcément en CPP mais peut détenir un pouvoir de marché. Cela s'explique en partie par l'existence de barrières à l'entrée

Définition

DIFFÉRENTS TYPES DE BARRIÈRES À L'ENTRÉE :

- barrières naturelles à l'entrée = impossibilité d'accéder à une partie des inputs nécessaires à la production en raison de leur caractère non reproductible et limité ou en raison de coûts trop élevés. Ex : ressources naturelles, charbon, dépenses publicitaires...

- barrières légales à l'entrée --> ex : brevet, monopole accordés par loi, droits de douane, subventions...

- barrières stratégiques à l'entrée = pratiques de dissuasion à l'entrée pratiquées par les entreprises déjà présentes sur le marché. Ex : avance technologique, stratégie du prix prédateur, menace du monopole de racheter les nouveaux entrants, constitution d'une image de marque...

cas particulier d'une entreprise avec un pouvoir de marché = le monopole

Définition

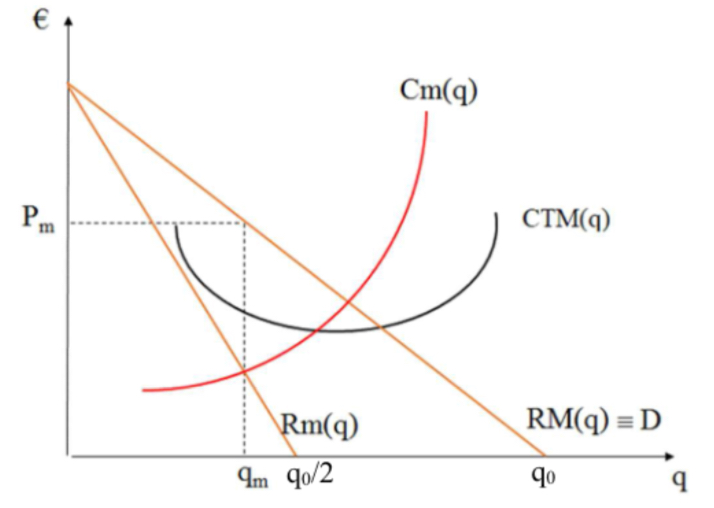

RECETTES D'UN MONOPOLE :

- recette moyenne : notée RM(q), elle désigne la recette que le monopole dégage en moyenne d'une unité vendue

formule recette moyenne

- recette totale : notée RT(q), elle désigne l'ensemble des recettes que le monopoleur dégage de toutes les unités vendues

formule recette totale

- recette marginale : augmentation de la recette totale induite par la vente d'une unité supplémentaire. Notée Rm(q). Fonction qui n'est pas constante comme en CPP mais qui est décroissante car en situation de monopole, le prix auquel la production peut être vendue dépend du volume de cette production et vendre davantage implique de baisser le prix.

formule recette marginale

graphique Recette marginale

MAXIMISATION DU PROFIT :

--> pour maximiser son profit, il faut que l'entreprise s'assure que Rm(q) = Cm(q)

graphique équilibre de monopole

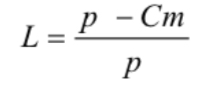

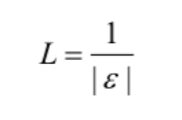

MARGE DU MONOPOLE :

On voit que P > Cm(q) donc le monopoleur réalise une certaine marge sur chaque unité. Pour calculer cette marge ( en pourcentage du prix ) on utilise l'indice de Lerner

formule indice de Lerner

autre formule

cette seconde formule indique que le taux de marge est d'autant plus important que l'élasticité prix de la demande est faible en valeur absolue. autrement dit, moins les consommateurs sont sensibles au prix, plus le monopole pourra obtenir une marge élevée.

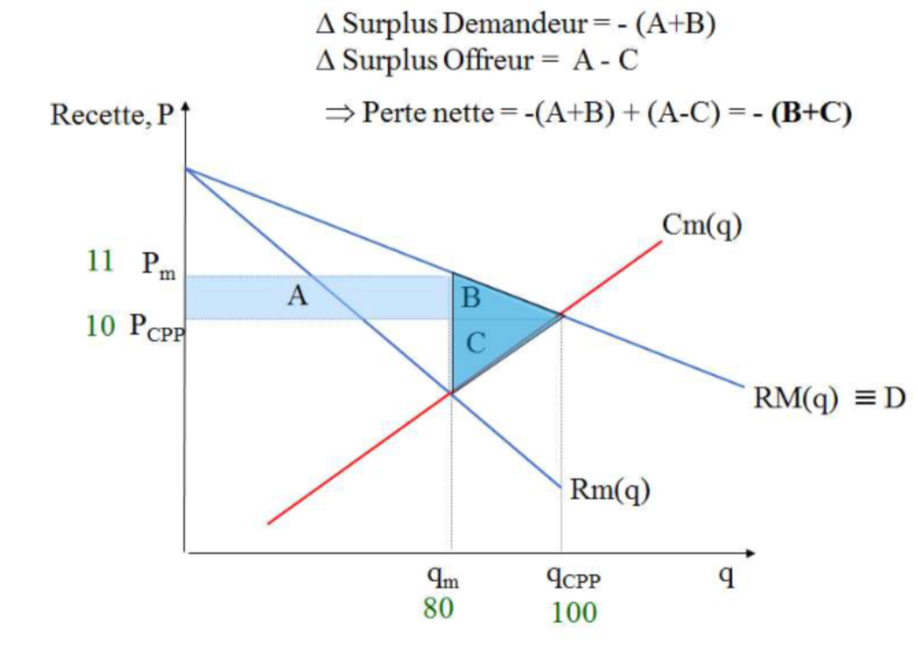

INÉFFICACITÉ DU MONOPOLE :

- les quantités échangées sont moindres qu'en CPP et le prix est plus élevé.

- perte nette de bien être car la totalité des gains à l'échange mutuellement bénéfiques ne sont pas utilisés

- entraine aussi de l'efficience X c'est-à dire une moindre qualité des produits et une hausse du gaspillage divers ( hausse des frais liés à la vente, insuffisance d'exploitation des économies d'échelles...) générés par le fait que l'entreprise ne soit pas aussi contrainte à l'efficacité qu'en concurrence

- coûts de recherche de rentes = dépenses engagées par le monopole pour maintenir ou augmenter les barrières légales à l'entrée. D'un point de vue individuel ces coûts sont rationnels mais à l'échelle de la société ils représentent un gaspillage social

représentation graphique de la perte nette de bien être

CHAPITRES 8,9,10 : Les stratégies de tarification

Définition

CONDITIONS DE LA DISCRIMINATION PAR LES PRIX :

- l'entreprise doit disposer d'un pouvoir de marché et donc être Price-maker

- l'entreprise doit disposer d'un minimum d'informations sur les différences de disposition à payer des consommateurs

- la revente doit être impossible ou non rentable

1ère possibilité :

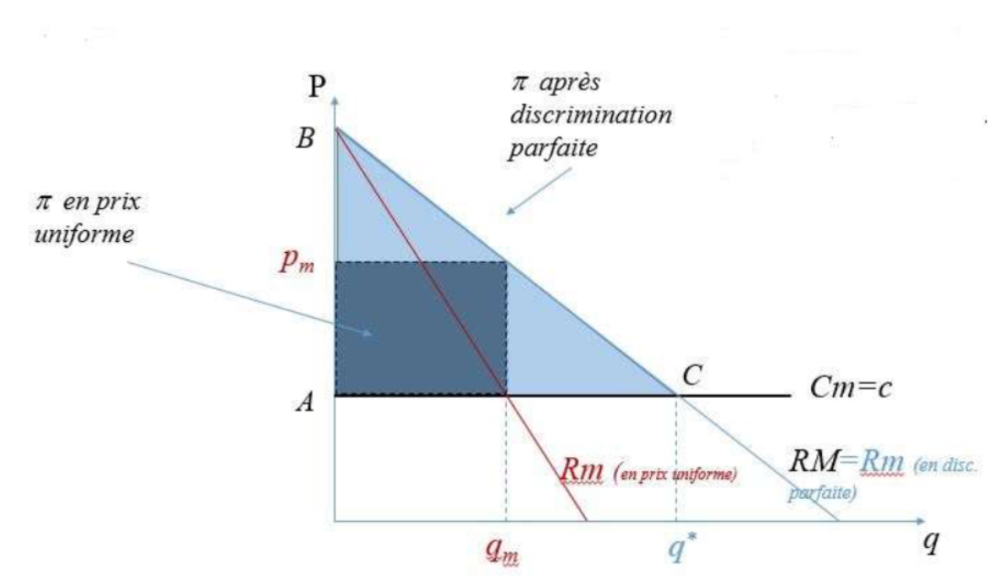

Définition

AVANTAGES :

- permet au monopoleur de vendre plus sans devoir consentir à une baisse de prix pour un type de consommateur

- capte l'intégralité du surplus des consommateurs

- décision efficace au sens de Pareto car pousse le monopoleur à produire la quantité optimale d'un point de vue social et à pratiquer une tarification au coût marginal

LIMITES :

- suppose que la firme dispose d'une information totale à propos des préférences individuelles

- perte totale du surplus pour les consommateurs

effet de la discrimination parfaite sur le profit

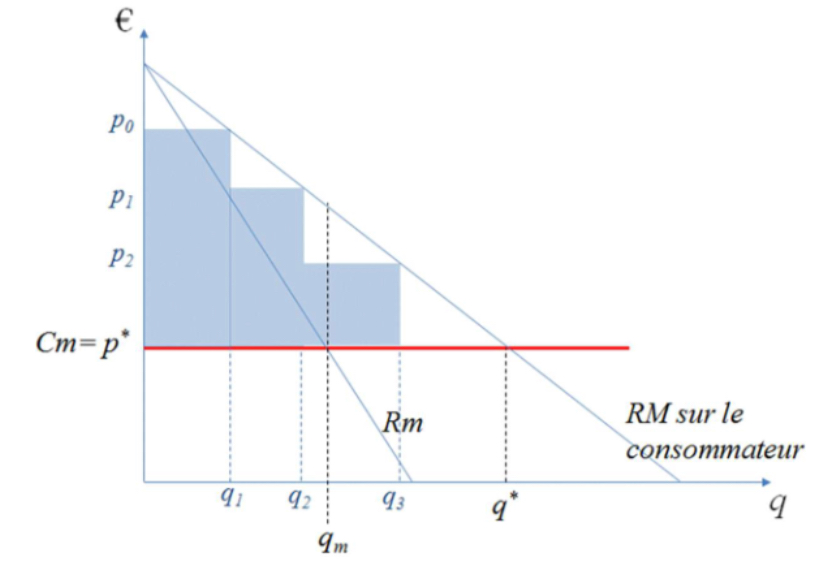

Définition

représentation tarification dégressive

AVANTAGES

- ne demande pas une information totale sur les préférences des consommateurs

- profit qui est supérieur à celui en tarification unique

- quantité produite plus élevée qu'avec une tarification unique

INCONVÉNIENTS :

- profit inférieur à une situation de discrimination parfaite

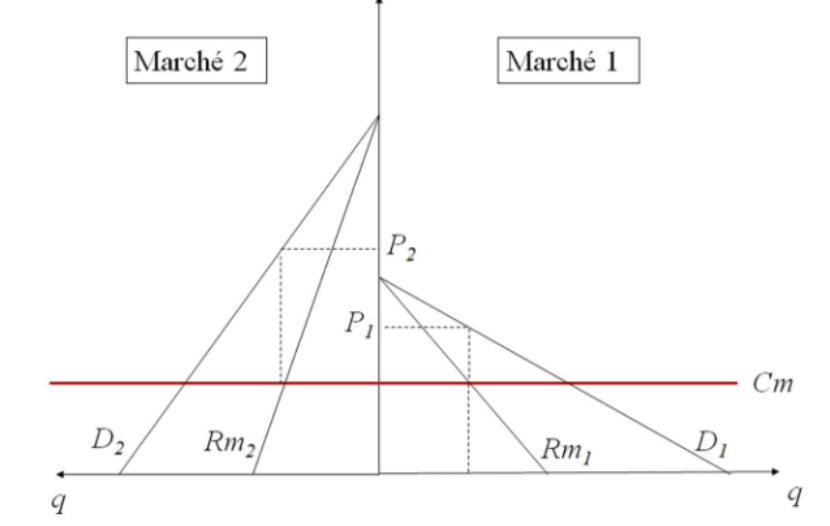

Définition

--> l'entreprise pratiquera un prix plus élevé pour les consommateurs dont la demande est plus inélastique. À l'inverse, il proposera un prix plus faible aux consommateurs les plus sensibles au prix.

AVANTAGES :

- augmente le profit du monopole par rapport à une tarification unique

- bénéficie au groupe de consommateurs qui a une forte élasticité prix

INCONVÉNIENTS :

- nécessité que les différences de prix soient plutôt bien acceptée socialement par les consommateurs

- perte de bien être pour les consommateurs dont la demande est relativement inélastique

différence de prix pratiquée entre deux segments de consommateurs

Définition

Pour pratiquer la discrimination par auto-sélection, le monopoleur doit s'assurer de respecter deux contraintes :

- contrainte de participation : ne pas demander plus à chaque consommateur que ce qu'il est prêt à payer pour inciter chaque consommateur à acheter le produit

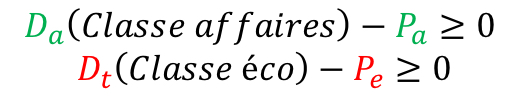

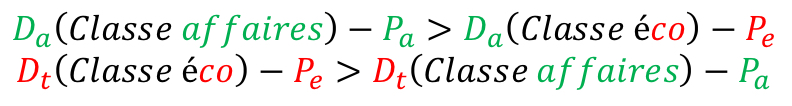

contrainte de participation pour des billets d'avion en classe affaires ou en classe éco

- contrainte d'incitation d'auto-sélection = encourager chaque type de consommateur à choisir le produit le plus approprié

contrainte incitative pour l'ex des billets d'avion

Pour cela :

- une qualité inférieure est proposée aux consommateurs de versions bas de gamme

- un prix moins cher pour la qualité supérieure est proposé aux consommateurs de la version haut de gamme. En effet, le monopoleur doit réduire les prix pour les consommateurs haut de gamme afin de les décourager de choisir le menu théoriquement destiné aux consommateurs bas de gamme. Ainsi, l'existence de consommateurs bas de gamme est bénéfique pour les consommateurs haut de gamme.

Définition

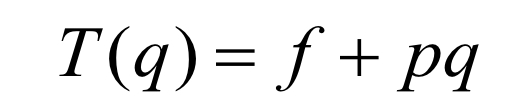

formule tarification binôme

MAXIMISATION DU PROFIT :

- cas où les consommateurs sont identiques : le monopoleur doit fixer un prix unitaire p le plus faible possible ( p= Cm ) pour maximiser la consommation et donc le surplus de consommateur puis exiger un montant f égal au surplus du consommateur.

--> dans ce cas, le profit obtenu est égal au profit généré en pratiquant une discrimination parfaite.

- cas où les consommateurs sont hétérogènes : il est avantageux de fixer un prix unitaire supérieur au Cm mais de fixer le droit d'entrée à un montant égal au surplus du consommateur ayant la demande la plus faible.

Définition

AVANTAGES :

- permet de capter une plus grande part du surplus du consommateur et donc de réaliser un plus grand profit

- permet de réaliser des économies d'échelles

- rend la consommation plus simple

COMMENT CHOSIR ENTRE VENTE GROUPÉE PURE OU MIXTE ?

--> vente groupée mixte qui est plus avantageuse lorsque les demandes ne sont pas assez/ sont imparfaitement négativement corrélées ou lorsque les coûts marginaux sont importants ( strictement positifs )

Définition

--> la vente groupée pure est une forme de vente liée mais elle peut prendre d'autres formes : notamment lorsque les consommateurs sont obligés d'acheter le second produit de la même marque que le premier