Les organisations selon leur statut juridique :

SA, SARL, …

Les organisations selon leur activité :

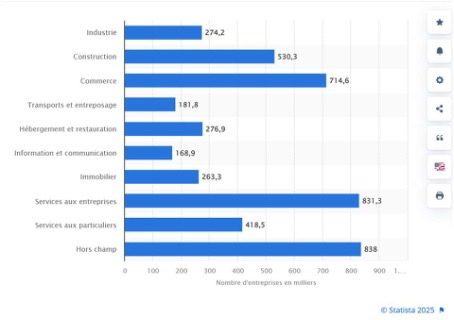

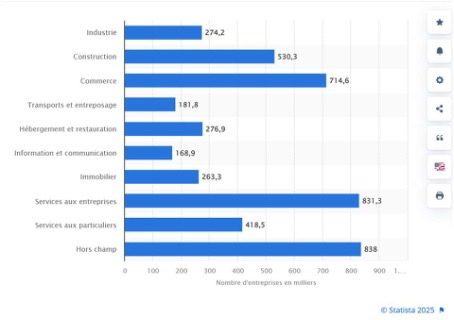

Nombre total d’entreprises en France en 2021, selon le secteur d'activité (en milliers)

Les organisations selon leur statut juridique :

SA, SARL, …

Les organisations selon leur activité :

Nombre total d’entreprises en France en 2021, selon le secteur d'activité (en milliers)

La France est une économie fortement tertiarisée : Primaire, Secondaire et Tertiaire

Les organisations selon leur configuration structurelle : = la manière dont elle est organisée

Définition : la structure d’une entreprise est « la somme totale de moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre les tâches»

1 : Division du travail / degrés de spécialisation des tâches: horizontal / Verticale

- Division horizontale = division du travail qui consiste à parcelliser des tâches en décomposant un travail complexe en une série de tâches simples : même niveau hiérarchique mais il y a des spécialisations, polyvalence

- Division verticale = division du travail qui repose sur une séparation des tâches de conception et d'exécution : pas la même hiérarchie (les différents niveaux dans l'entreprise)

2 : Pouvoir : pouvoir dans les mains de 1 personnes (centralisé) ou plusieurs personnes (décentralisation)

3 : Mécanisme de coordination : ajustement mutuel, supervision directe, standardisation

Les éléments de base de la structure :

(Henry Mintzberg)

Les mécanismes de coordination :

Les 5 configurations structurelles de Mintzberg (+2) : IMPORTANT

Quelles sont les différentes formes d’organisation ?

Les organisations selon leur configuration structurelle :

Les nouvelles configurations types :

⇒ les structures hybrides : dans la réalité il est difficile d'identifier quelle structure est mise en place)

Les organisations selon leur configuration structurelle : une autre typologie possible

Quels objectifs poursuivent-elles ?

Les organisations poursuivent plusieurs finalités :

- une finalité lucrative cas des entreprise privés : faire du profit et assurer sa pérennité

- une finalité sociale : être attentif aux bien-être de ses équipes

- une finalité environnementale : prendre en compte son impact sur l'environnement

- une finalité sociétale : contribuer dans le bien-être de la société en générale

= peut-être les 4 en même temps

La Responsabilité́ Sociétale des Entreprises (RSE) ET RSO pour les organisations

Définitions :

La responsabilité́ sociétale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.

3 AXES :

- social

- sociétal

- économique

La Commission Européenne définit ainsi la RSE comme “la responsabilité́ des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société”

La norme ISO 26000 indique que la RSE se traduit par un comportement transparent et éthique qui :

à la santé et au bien-être de la société́.

prenantes.

mis en œuvre dans ses relations.

L’organisation doit donc réfléchir au point suivant :

· La gouvernance de l’organisation

· Les droits de l’homme.

· Les relations et conditions de travail.

· L’environnement.

· La loyauté́ des pratiques.

· Les questions relatives aux consommateurs.

· Les communautés et le développement local. »

Mise en application :

Limites :

La loi PACTE et la raison d’être des organisations :

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) a modifié́ la procédure administrative à suivre pour créer une société́. Elle vise à simplifier la vie des entreprises pour un meilleur développement et touche de nombreux secteurs de la vie économique.

Elle a pour objectifs de :

• Prendre en considération les enjeux sociaux et l’environnement.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent aller plus loin dans leur engagement en matière de RSE, grâce à la loi Pacte.

Elles peuvent :

Une raison d’être est « constituée des principes dont la société́ se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité́ ».

“ Projet à long terme qui doit engager l’entreprise à œuvrer pour l’intérêt général et réconcilier objectifs économiques et impact positif ”

Exemples :

Danone: “Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre”

Schneider Electric : « Créer un impact en permettant à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable »

Sanofi : “créer la médecine de demain grâce à la science la plus innovante et à faire une différence positive pour nos employés et les communautés que nous soutenons”

Les entreprises à mission : état des lieux

État des lieux en mai 2024 :

2617 sociétés à mission mais plutôt de très petite taille (0.2% des entreprises françaises).

Au début, les entreprises mutuelles étaient les plus engagées (Maif, Camif) puis développement auprès d’entreprises de plus en plus grandes (Danone...)

Quelques critères à respecter :

2. Les relations des organisations avec leur(s) environnement(s)

L'école de la contingence :

L’école de la contingence s’appuie sur des théories en rupture avec l’école classique. Pour ses auteurs, il n’existe pas d’entreprise type « parfaite » (le fameux One best way) :

L'organisation de l’entreprise diffère en fonction de facteurs internes et externes

à celle-ci comme : l’âge de l’organisation, sa taille, la technique, la stratégie, ou encore son environnement.

Les facteurs de contingence :

FACTEURS INTERNES (l'âge jusqu’à la stratégie) :

L’âge :

L’entreprise va évoluer, se sophistiquer et se structurer au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’expérience. Une entreprise établie depuis plusieurs années sera plus

organisée qu’une entreprise naissante.

Selon GREINER, la croissance de l’entreprise au fur et à mesure de son développement entraine différentes phases, influençant l’organisation.

La taille :

Les petites entreprises n’ont pas la même organisation que les multinationales. Les décisions, le degré de centralisation, la circulation de l’information, l’autorité et les responsabilités. Tous ces éléments de l’organisation vont être appréhendés différemment en fonction de la taille de l’entreprise.

Plus l'organisation est grande, moins elle est flexible et plus elle génère des besoins de

coordination. L'accroissement de la taille des organisations occasionne ainsi de nombreuses transformations au sein de l'organisation.

La technologie :

C’est Joan WOODWARD qui a démontré́ que l’organisation des entreprises (notamment les entreprises de production) diffère selon leur système technique. Une entreprise qui

produit des biens standardisés en masse aura une organisation très rigide avec un

système de contrôle strict (« mécanique »). En revanche, une entreprise produisant des biens différenciés en petite série aura une structure souple, avec un contrôle direct.

Pour la technologie :

Woodward distingue trois types de production :

La stratégie :

Alfred Chandler (1918-2007) a montré́ qu’il existait un lien étroit entre la stratégie de

l’entreprise et sa structure.

Selon cet auteur, la structure suit la stratégie et les entreprises qui n’adaptent pas leur structure à leur stratégie connaissent de graves difficultés.

Son étude a ainsi montré que les entreprises qui se diversifient dans plusieurs domaines d’activité́ optent pour une structure divisionnelle décentralisée.

Au contraire, une entreprise qui a une stratégie de spécialisation adoptera une structure fonctionnelle

FACTEUR EXTERNE :

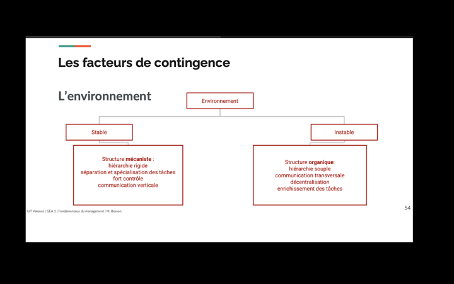

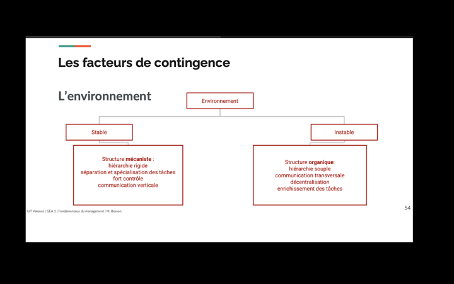

L’environnement :

Dès 1963, Burns et Stalker étudient l’influence de l’environnement sur les entreprises. Ils démontrent que la structure d’une organisation dépend de facteurs externes, de

l’incertitude et de la complexité́ de l’environnement.

Les auteurs distinguent deux types de structures :

- les organisations mécanistes pour des environnements stables

- les organisations organiques pour les environnements instables.

Contexte :

La Théorie des Parties Prenantes (TPP) part du principe que l’entreprise ne devrait pas uniquement être attentive à ses actionnaires mais, à l’ensemble des acteurs avec lesquels elle est en relation. Son objectif principal est d’élargir le rôle et les responsabilités des dirigeants : au-delà̀ de la maximisation du profit, il faut inclure les intérêts et les droits des « non-actionnaires ».

Freeman s'oppose à Friedman qui lui avais une vision de l'entreprise purement économique tandis que lui voit l'entreprise bien pour le social

Définitions :

- « une partie prenante est un individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels » Freeman (1984)

- « C’est un agent dont l’utilité est affectée par les décisions de la firme »

Charreaux et Philip (1998)

Sur la question de l’intérêt des parties prenantes, Clarkson (1995) considère que l’on ne peut parler d’intérêt sans introduire la notion de risque. Et selon cette approche, la création de la richesse nécessite l’implication des stakeholders, pouvant tous être victime du risque économique.

Les organisations selon leur statut juridique :

SA, SARL, …

Les organisations selon leur activité :

Nombre total d’entreprises en France en 2021, selon le secteur d'activité (en milliers)

La France est une économie fortement tertiarisée : Primaire, Secondaire et Tertiaire

Les organisations selon leur configuration structurelle : = la manière dont elle est organisée

Définition : la structure d’une entreprise est « la somme totale de moyens employés pour diviser le travail en tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre les tâches»

1 : Division du travail / degrés de spécialisation des tâches: horizontal / Verticale

- Division horizontale = division du travail qui consiste à parcelliser des tâches en décomposant un travail complexe en une série de tâches simples : même niveau hiérarchique mais il y a des spécialisations, polyvalence

- Division verticale = division du travail qui repose sur une séparation des tâches de conception et d'exécution : pas la même hiérarchie (les différents niveaux dans l'entreprise)

2 : Pouvoir : pouvoir dans les mains de 1 personnes (centralisé) ou plusieurs personnes (décentralisation)

3 : Mécanisme de coordination : ajustement mutuel, supervision directe, standardisation

Les éléments de base de la structure :

(Henry Mintzberg)

Les mécanismes de coordination :

Les 5 configurations structurelles de Mintzberg (+2) : IMPORTANT

Quelles sont les différentes formes d’organisation ?

Les organisations selon leur configuration structurelle :

Les nouvelles configurations types :

⇒ les structures hybrides : dans la réalité il est difficile d'identifier quelle structure est mise en place)

Les organisations selon leur configuration structurelle : une autre typologie possible

Quels objectifs poursuivent-elles ?

Les organisations poursuivent plusieurs finalités :

- une finalité lucrative cas des entreprise privés : faire du profit et assurer sa pérennité

- une finalité sociale : être attentif aux bien-être de ses équipes

- une finalité environnementale : prendre en compte son impact sur l'environnement

- une finalité sociétale : contribuer dans le bien-être de la société en générale

= peut-être les 4 en même temps

La Responsabilité́ Sociétale des Entreprises (RSE) ET RSO pour les organisations

Définitions :

La responsabilité́ sociétale des entreprises (RSE) est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire.

3 AXES :

- social

- sociétal

- économique

La Commission Européenne définit ainsi la RSE comme “la responsabilité́ des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société”

La norme ISO 26000 indique que la RSE se traduit par un comportement transparent et éthique qui :

à la santé et au bien-être de la société́.

prenantes.

mis en œuvre dans ses relations.

L’organisation doit donc réfléchir au point suivant :

· La gouvernance de l’organisation

· Les droits de l’homme.

· Les relations et conditions de travail.

· L’environnement.

· La loyauté́ des pratiques.

· Les questions relatives aux consommateurs.

· Les communautés et le développement local. »

Mise en application :

Limites :

La loi PACTE et la raison d’être des organisations :

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) a modifié́ la procédure administrative à suivre pour créer une société́. Elle vise à simplifier la vie des entreprises pour un meilleur développement et touche de nombreux secteurs de la vie économique.

Elle a pour objectifs de :

• Prendre en considération les enjeux sociaux et l’environnement.

Les entreprises qui le souhaitent peuvent aller plus loin dans leur engagement en matière de RSE, grâce à la loi Pacte.

Elles peuvent :

Une raison d’être est « constituée des principes dont la société́ se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité́ ».

“ Projet à long terme qui doit engager l’entreprise à œuvrer pour l’intérêt général et réconcilier objectifs économiques et impact positif ”

Exemples :

Danone: “Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre”

Schneider Electric : « Créer un impact en permettant à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable »

Sanofi : “créer la médecine de demain grâce à la science la plus innovante et à faire une différence positive pour nos employés et les communautés que nous soutenons”

Les entreprises à mission : état des lieux

État des lieux en mai 2024 :

2617 sociétés à mission mais plutôt de très petite taille (0.2% des entreprises françaises).

Au début, les entreprises mutuelles étaient les plus engagées (Maif, Camif) puis développement auprès d’entreprises de plus en plus grandes (Danone...)

Quelques critères à respecter :

2. Les relations des organisations avec leur(s) environnement(s)

L'école de la contingence :

L’école de la contingence s’appuie sur des théories en rupture avec l’école classique. Pour ses auteurs, il n’existe pas d’entreprise type « parfaite » (le fameux One best way) :

L'organisation de l’entreprise diffère en fonction de facteurs internes et externes

à celle-ci comme : l’âge de l’organisation, sa taille, la technique, la stratégie, ou encore son environnement.

Les facteurs de contingence :

FACTEURS INTERNES (l'âge jusqu’à la stratégie) :

L’âge :

L’entreprise va évoluer, se sophistiquer et se structurer au fur et à mesure qu’elle acquiert de l’expérience. Une entreprise établie depuis plusieurs années sera plus

organisée qu’une entreprise naissante.

Selon GREINER, la croissance de l’entreprise au fur et à mesure de son développement entraine différentes phases, influençant l’organisation.

La taille :

Les petites entreprises n’ont pas la même organisation que les multinationales. Les décisions, le degré de centralisation, la circulation de l’information, l’autorité et les responsabilités. Tous ces éléments de l’organisation vont être appréhendés différemment en fonction de la taille de l’entreprise.

Plus l'organisation est grande, moins elle est flexible et plus elle génère des besoins de

coordination. L'accroissement de la taille des organisations occasionne ainsi de nombreuses transformations au sein de l'organisation.

La technologie :

C’est Joan WOODWARD qui a démontré́ que l’organisation des entreprises (notamment les entreprises de production) diffère selon leur système technique. Une entreprise qui

produit des biens standardisés en masse aura une organisation très rigide avec un

système de contrôle strict (« mécanique »). En revanche, une entreprise produisant des biens différenciés en petite série aura une structure souple, avec un contrôle direct.

Pour la technologie :

Woodward distingue trois types de production :

La stratégie :

Alfred Chandler (1918-2007) a montré́ qu’il existait un lien étroit entre la stratégie de

l’entreprise et sa structure.

Selon cet auteur, la structure suit la stratégie et les entreprises qui n’adaptent pas leur structure à leur stratégie connaissent de graves difficultés.

Son étude a ainsi montré que les entreprises qui se diversifient dans plusieurs domaines d’activité́ optent pour une structure divisionnelle décentralisée.

Au contraire, une entreprise qui a une stratégie de spécialisation adoptera une structure fonctionnelle

FACTEUR EXTERNE :

L’environnement :

Dès 1963, Burns et Stalker étudient l’influence de l’environnement sur les entreprises. Ils démontrent que la structure d’une organisation dépend de facteurs externes, de

l’incertitude et de la complexité́ de l’environnement.

Les auteurs distinguent deux types de structures :

- les organisations mécanistes pour des environnements stables

- les organisations organiques pour les environnements instables.

Contexte :

La Théorie des Parties Prenantes (TPP) part du principe que l’entreprise ne devrait pas uniquement être attentive à ses actionnaires mais, à l’ensemble des acteurs avec lesquels elle est en relation. Son objectif principal est d’élargir le rôle et les responsabilités des dirigeants : au-delà̀ de la maximisation du profit, il faut inclure les intérêts et les droits des « non-actionnaires ».

Freeman s'oppose à Friedman qui lui avais une vision de l'entreprise purement économique tandis que lui voit l'entreprise bien pour le social

Définitions :

- « une partie prenante est un individu ou groupe d’individus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels » Freeman (1984)

- « C’est un agent dont l’utilité est affectée par les décisions de la firme »

Charreaux et Philip (1998)

Sur la question de l’intérêt des parties prenantes, Clarkson (1995) considère que l’on ne peut parler d’intérêt sans introduire la notion de risque. Et selon cette approche, la création de la richesse nécessite l’implication des stakeholders, pouvant tous être victime du risque économique.