1. Charnière thoraco-lombaire (T12–L1)

- Zone de transition entre le rachis thoracique (rigide) et lombaire (mobile).

- Soumise à des contraintes mécaniques importantes.

2. Rachis lombaire

- Composé de 5 vertèbres volumineuses.

- Présente deux parties principales :

➤ Partie antérieure

- Rôle : support du corps vertébral et du disque intervertébral.

- Point faible : partie antérieure du corps vertébral (travées osseuses moins denses).

- Fractures typiques :

- 600 kg → rupture de la partie antérieure (cunéiforme).

- 800 kg → rupture du mur postérieur.

- Travées osseuses = lignes de force de résistance.

➤ Partie postérieure

- Rôle : dynamique et de stabilisation (arc neural/vertébral).

- Composée de :

- 2 pédicules

- 2 lames

- 7 processus (4 articulaires, 2 transverses, 1 épineux)

- Protège la moelle épinière et forme le foramen vertébral.

📚 Réf. : Dufour et al., 2017 ; Kapandji, 2017

3. Disque intervertébral (DIV)

Structure :

- 3 parties :

- Nucleus pulposus

- Centre gélatineux (30–50 % du volume).

- 70–90 % d’eau.

- En tension permanente.

- Annulus fibrosus

- Anneaux fibreux autour du nucleus.

- 60–85 % d’eau.

- Collagène (65–70 % masse sèche) + protéoglycanes + quelques cellules.

- Plateaux vertébraux

- Plaques cartilagineuses reliant le disque aux corps vertébraux.

Rôles :

- Relie les vertèbres entre elles.

- Absorbe et répartit les chocs.

- Permet stabilité et mobilité.

- Tissu avasculaire (nourri par diffusion).

📚 Réf. : Liu et al., 2023 ; Isa et al., 2023

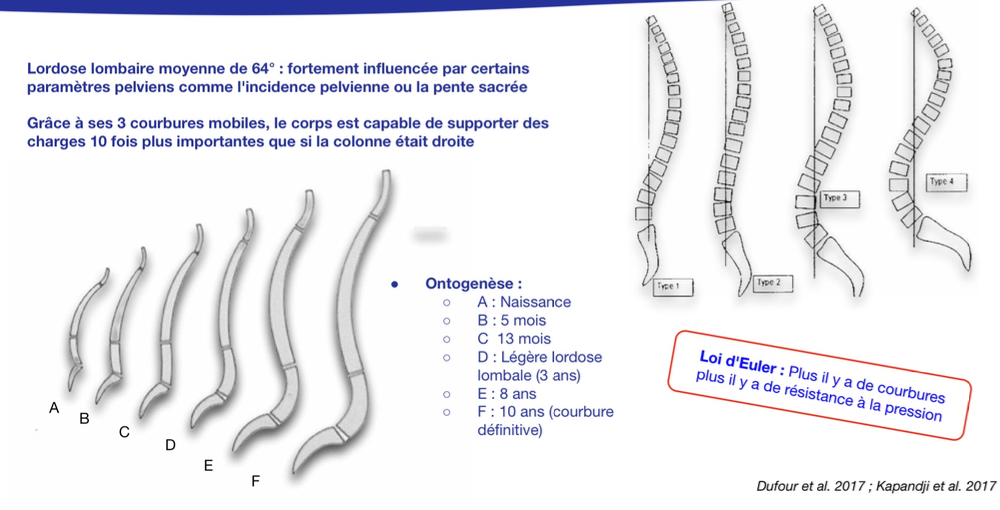

4. Courbure lombaire et ontogenèse

- Lordose lombaire moyenne : 64° (Evelinger et al., 2019).

- Influencée par l’incidence pelvienne et la pente sacrée.

- Absente à la naissance → apparaît avec la station assise et la bipédie.

- Loi d’Euler : plus il y a de courbures, plus la résistance à la compression est élevée.

- Les 3 courbures mobiles permettent de supporter jusqu’à 10× plus de charge que si la colonne était droite.

📚 Réf. : Bonnel et al., 2011 ; Dufour et Kapandji, 2017

5. Charnière lombo-sacrée (L5–S1)

- Dernière jonction entre la partie mobile du rachis (L5) et le bloc pelvien (sacrum).

- Zone à risque : plateau supérieur de S1 incliné vers l’avant.

- Spondylolisthésis :

- Glissement de L5 sur S1.

- Favorisé par une pente sacrée importante.

- Souvent dû à une lyse isthmique (fracture de fatigue).

- Variantes :

- Sacralisation (L5 soudée au sacrum → 4 vertèbres lombaires).

- Lombalisation (S1 détachée du sacrum → 6 vertèbres lombaires).

📚 Réf. : Dufour et al., 2017 ; Kapandji, 2017

6. Articulations et ligaments

➤ Articulations :

- 2 sacro-iliaques + symphyse pubienne.

- Articulation sacro-iliaque :

- Surface en L inversé.

- Mobilité faible (1–4° / 1–3 mm).

- Amortit et répartit les contraintes.

📚 Réf. : Lavignolle et al., 1983 ; Sturesson et al., 2000 ; Dufour, 2017

➤ Ligaments principaux :

- Ligament vertébral commun antérieur (LVCA).

- Ligament vertébral commun postérieur (LVCP).

- Ligament jaune.

- Ligaments inter-épineux, supra-épineux, inter-transversaires.

- Ligaments ilio-lombaires, sacro-tubéral, sacro-épineux → stabilisation lombo-sacrée.

📚 Réf. : Dufour et al., 2007 ; McGill et al., 2021

7. Système musculaire

➤ Muscles postérieurs

- Érecteurs du rachis (ilio-costal, longissimus, épineux).

- Multifides → stabilisateurs segmentaires (1–2 étages).

- Rotateurs courts → rôle proprioceptif.

- Contiennent beaucoup de fibres lentes (type I) → maintien postural.

📚 Réf. : Ward et al., 2009 ; Demoulin et al., 2007

➤ Muscles antérieurs

- Transverse, obliques int./ext., grand droit.

- Co-contraction avec les érecteurs → rigidité lombaire.

- Participent à la flexion, la rotation, la stabilisation et la respiration.

- Transverse :

- Véritable corset naturel.

- Activation réflexe lors des mouvements.

- Retard d’activation chez certains lombalgiques chroniques.

📚 Réf. : Richardson et al., 1999 ; Hodges & Danneels, 2019 ; Dufour et al., 2017

➤ Muscles profonds

- Carré des lombes : stabilise les vertèbres adjacentes.

- Ilio-psoas : stabilisateur lors de la flexion de hanche.

📚 Réf. : Bonnel et al., 2011

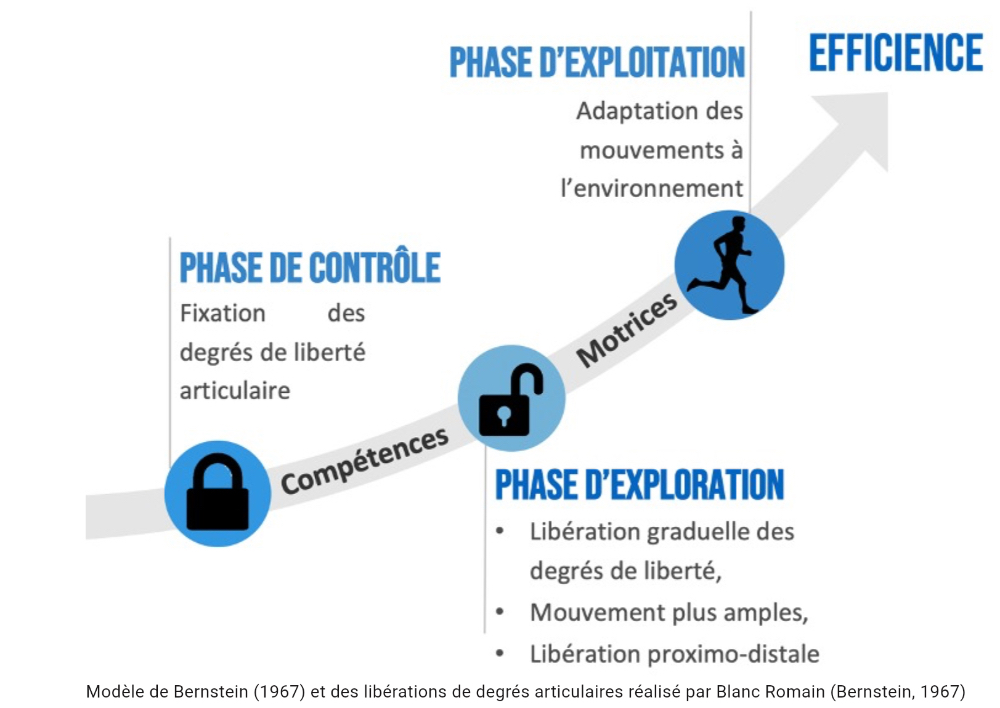

8. Stabilité selon Panjabi (1992, 2010)

Trois sous-systèmes interdépendants :

- Colonne vertébrale → structure passive.

- Muscles → stabilité active.

- Système nerveux central → contrôle neuromusculaire (feedback proprioceptif).

📚 Réf. : Dufour & Netter, 2010 ; Russo et al., 2018

9. Innervation du rachis lombaire

- 31 paires de nerfs rachidiens mixtes (racines motrices + sensitives).

- Nerf sinu-vertébral (de Luschka, 1850) :

- Innerve LVCA, LVCP, annulus fibrosus post.

- Douleur : diffuse, type viscéral.

- Branche dorsale du nerf spinal :

- Innerve facettes, muscles, ligaments, peau.

- Douleur : localisée, aiguë.

10. Biomécanique discale

- Le nucleus pulposus agit comme une rotule.

- En flexion → glissement antérieur du plateau supérieur.

- En inclinaison → le nucleus roule vers le côté de l’inclinaison.

- Répartition des charges :

- 75 % sur le nucleus.

- 25 % sur l’annulus.

- Adaptations :

- Compression → aplatissement + diffusion liquidienne.

- En décubitus → réhydratation (gain de taille le matin).

- Vieillissement → déshydratation → perte de souplesse et hauteur discale.

📚 Réf. : Kapandji, 2007 ; Liu et al., 2023

11. Anatomie vasculaire

- Tous les tissus rachidiens sont vascularisés sauf le disque intervertébral.

- Les veines vertébrales n’ont pas de valvules → drainage hydraulique sous pression.

- Fonction d’amortissement des chocs mécaniques.

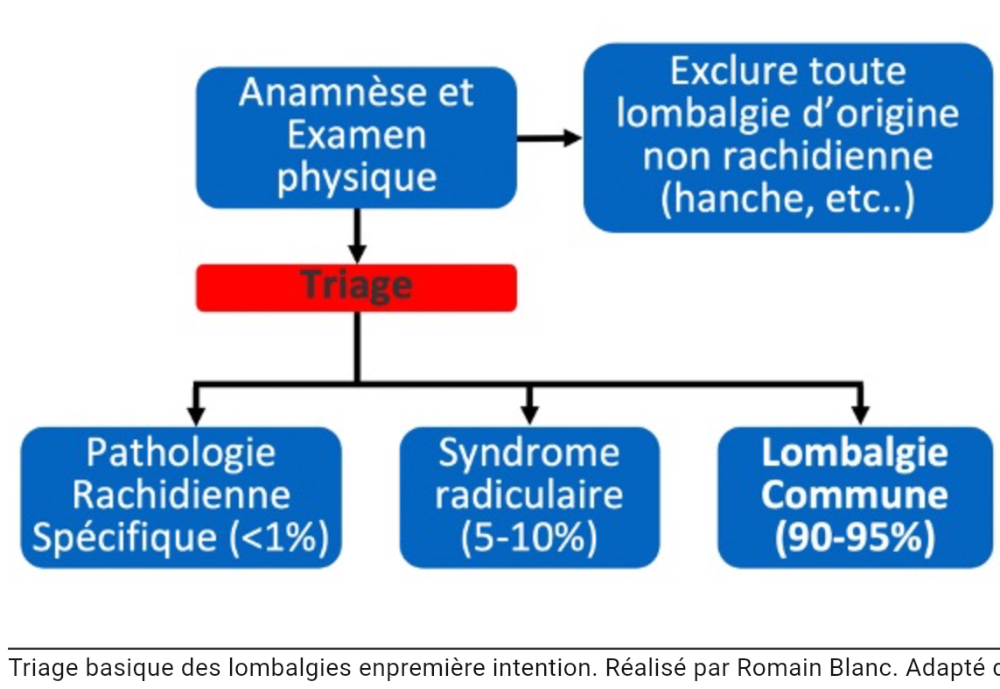

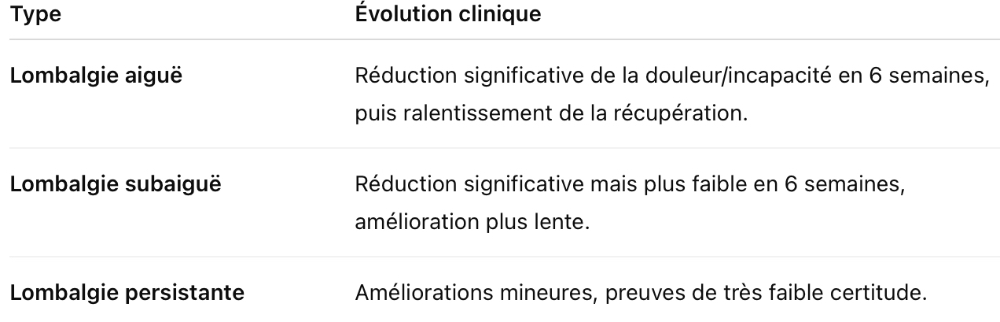

12. Classification des lombalgies

➤ Selon la HAS (2019)

- Aiguë : < 6 semaines.

- Subaiguë : 6–12 semaines.

- Chronique : > 12 semaines.

- Récidivante : réapparition dans les 12 mois.

📚 Réf. : HAS, 2019 ; Urits et al., 2019

➤ Autres classifications :

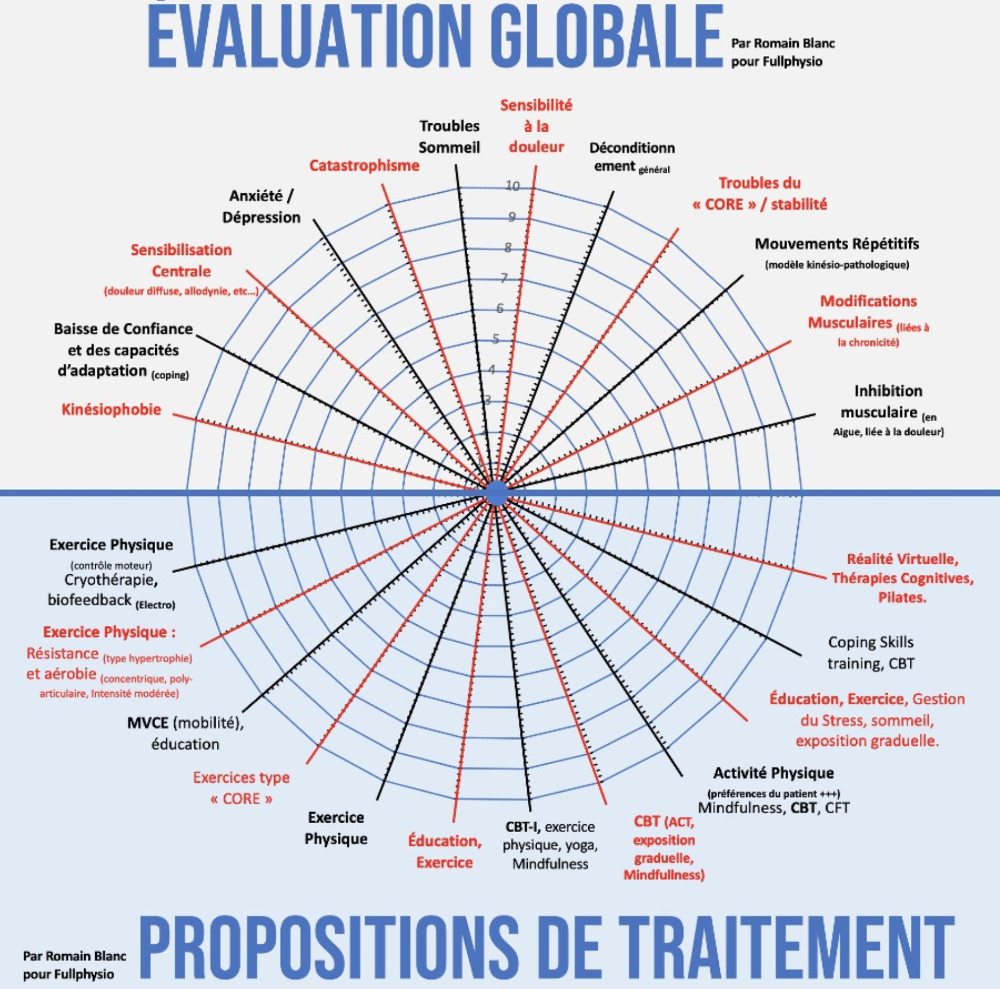

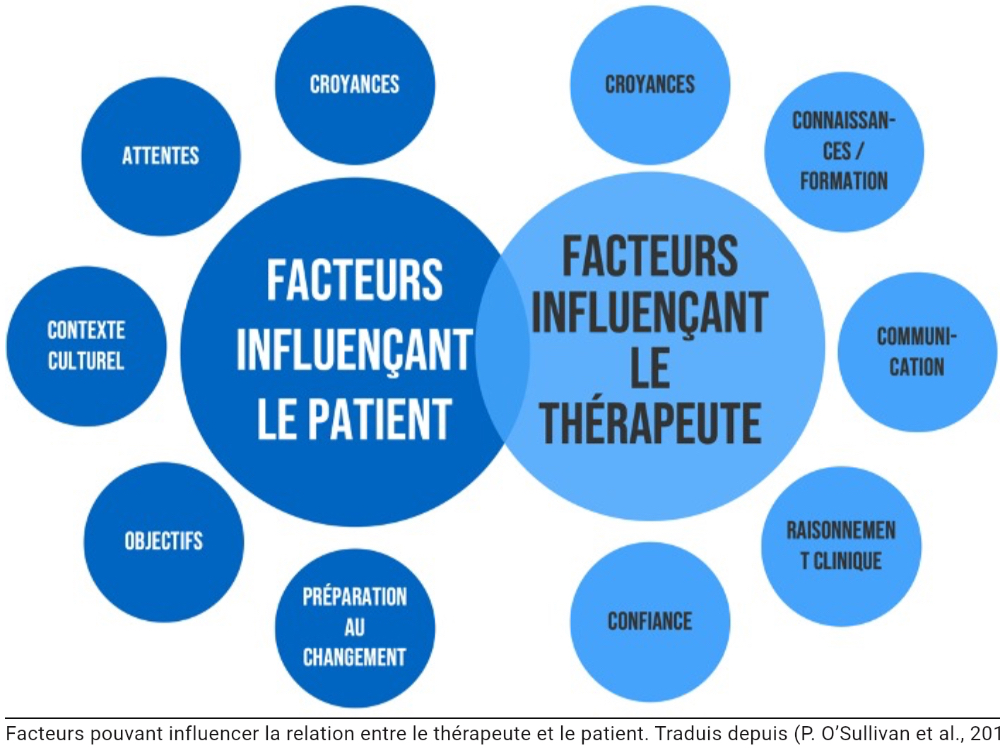

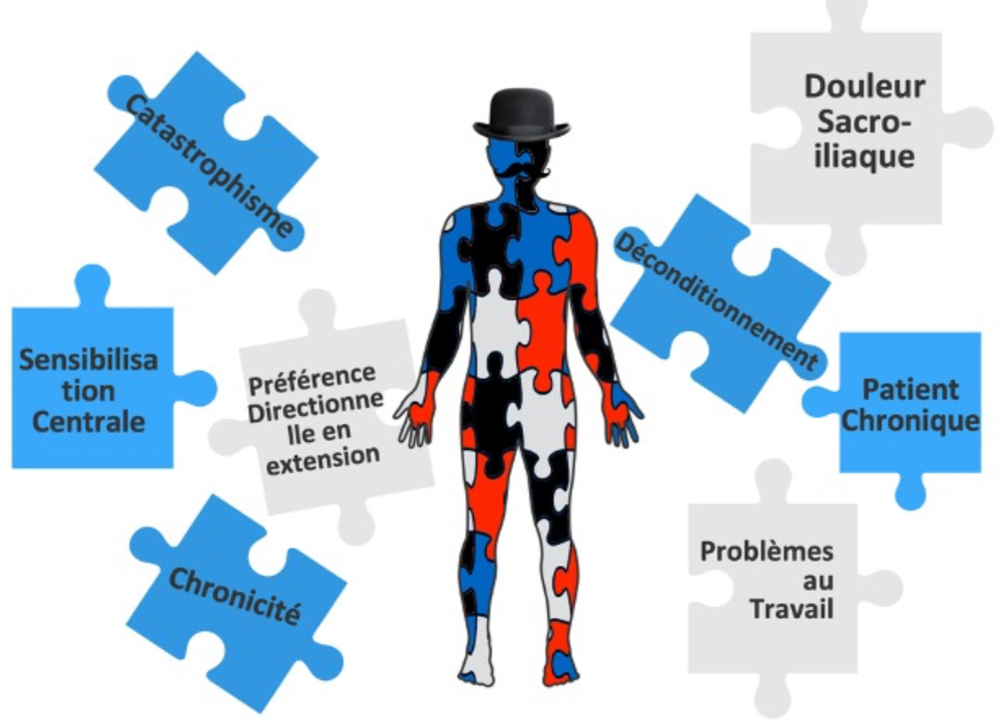

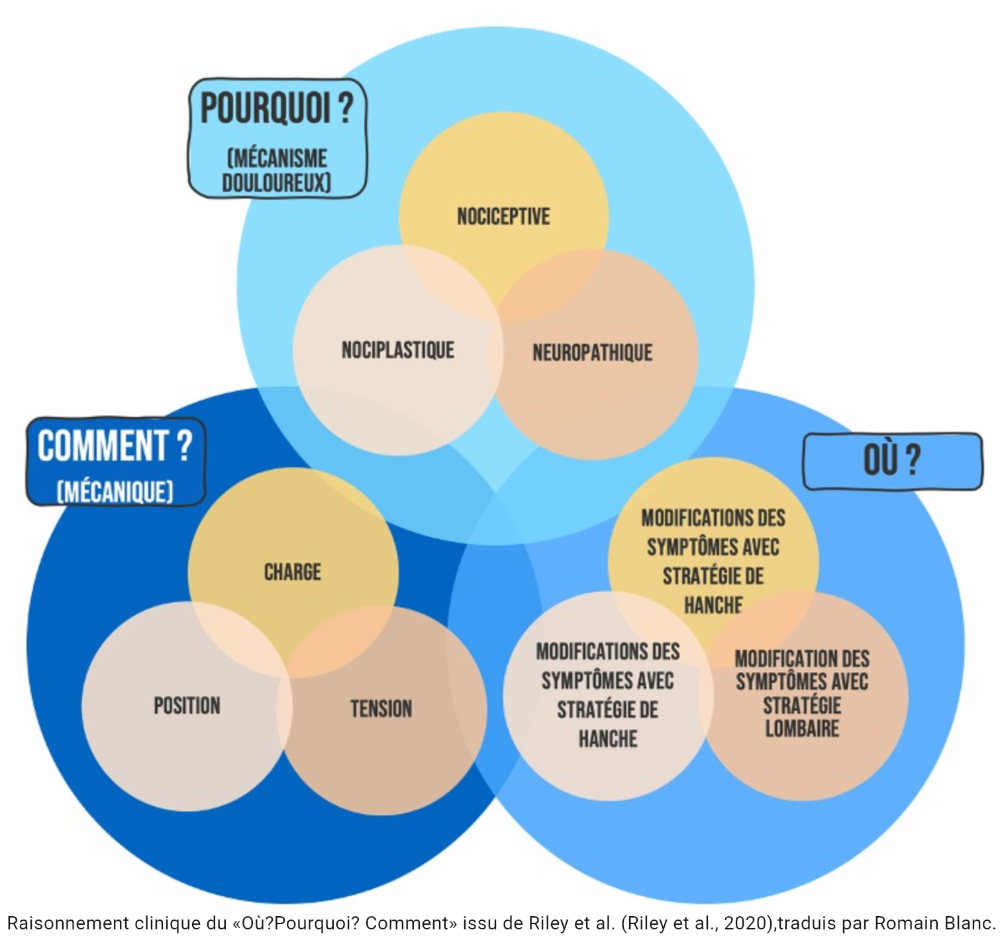

- O’Sullivan (2005) :

- Perturbation du contrôle moteur.

- Hypomobilité / douleur mécanique.

- Hypersensibilisation centrale / facteurs psychosociaux.

- Maigne (2011) :

- Lombalgies rachidiennes (organiques).

- Lombalgies centrales (hypersensibilisation).

- Lombalgies sociales (facteurs psychosociaux).

- McKenzie (1990) :

- Syndrome de dérangement → amélioration avec mouvement préférentiel.

- Syndrome de dysfonction → douleur en fin d’amplitude.

- Syndrome postural → douleur liée à la posture.

📚 Réf. : Plantin, 2016 ; Deneuville, 2018 ; Sagi, 2011