Rôle central du pharmacien, c’est savoir contrôler si c’est la bonne dose de SA (mesurer sa concentration ou sa masse).

Le pharmacien d’officine va délivrer le médicament en fonction de la prescription de l’ordonnance, sur la nature du médicament, la posologie associée et en vérifiant que cette posologie ne dépasse pas la dose max de la SA.

La prescription : est émise par un médecin sur une ordonnance sur laquelle il va rédiger le traitement qu’il préconise pour le patient par exemple sur une ordonnance il va y avoir une liste des médicaments et chaque médicament va être associé à une posologie.

La posologie : est la quantité et le rythme avec lequel le patient va devoir prendre son traitement.

Exemple 1 : Prescription d’une forme divisée en prises :

Sur l’ordonnance, on trouve : « efferalgan® 500, 1 gélule 3x par jour jusqu’à disparition de la douleur »

Quelle va être la dose de médicament absorbée par le patient ?

Dans l’efferalgan, la substance active est le paracétamol et il a 500mg de SA par unité de prise (par gélule).

Donc par prise : le patient prend 1 gélule donc reçoit 500mg de substance active

Par jour : le patient prend 3 gélules donc reçoit 3 x 500 = 1500mg de SA

Exemple 2 : Sur l’ordonnance, on trouve : pommade « tobrex® »

SA : tobramycine

🡺 1 grain de blé 3x par jour dans le sac conjonctival

🡺 0,3g de SA dans 100g

Pour la pommade on ne peut pas calculer exactement la SA au contact de la peau

Exemple 3 : Prescription d’une forme non divisée en prises :

Sur l’ordonnance « maxilase 200 U/mL sirop adulte, 1 cuillère à soupe matin, midi et soir pendant 10 jours »

Quelle est la dose de SA absorbée dans cette prescription ?

Cuillère à café = 5 mL

Cuillère à dessert = 10mL

Cuillère à soupe = 15 mL

Info : contenance des cuillerées :

Puisque c’est une cuillère à soupe ici :

Par prise : le patient prend 15 mL de sirop 15 mL/ prise donc 200x15=3000 U

Par jour : le patient prend 3 x 15 mL = 45 mL de sirop

Une erreur de dose peut être dangereuse si la dose est trop élevée (effet secondaire), si dose trop faible il ne se soigne pas.

Le pharmacien doit vérifier que la prescription respecte les doses max des SA.

Dose max = quantité maximale de SA que le patient peut absorber par prise et par 24h

Doses maximales dépend de:

● la voie d’administration

● adultes ou enfant (les doses maximales sont exprimées par kg de poid corporelle, il faut connaitre le poids de l’enfant)

● la SA (certains ne possèdent pas de dose max)

Le pharmacien est pénalement responsable d’une erreur.

Pourquoi c’est important de respecter les doses maximales ?

Parce que c’est de la responsabilité du pharmacien tous les médicaments qui sortent de l’officine d’un pharmacien sont de la responsabilité du pharmacien càd que s'il y a un problème qui survient chez le patient une fois rentré chez lui, si les doses maximales ne sont pas respectées c’est le pharmacien qui est responsable aux yeux de la loi.

Si par exemple la prescription dépasse la dose maximale autorisée il y a 2 cas de figures

1 er cas le médecin l’a fait exprès dans l’intérêt du patient :

Pour les adultes les doses maximales ne tiennent pas compte du poids du patient. Le médecin a constaté que son patient est extrêmement corpulent et a légèrement dépassé les doses max. Dans ce cas-là, le pharmacien ne veut pas être responsable en cas de problème, c’est le médecin qui doit prendre la responsabilité de cette délivrance, donc le médecin doit écrire « je dis ou je dis bien… ».

2ème cas de figure le médecin n’a pas fait exprès : (ce qui arrive la plupart du temps)

Dans ce cas-là, le pharmacien est la dernière barrière de sécurité avant que le patient se retrouve avec son traitement chez lui, donc c’est lui qui doit bien faire attention, s’il détecte une dose max qui a été dépassé il prend son téléphone et appelle le médecin. Il lui informe de son erreur et propose de réduire la posologie et respecter les doses max.

Exemple 1 : le Paracétamol présente des doses maximales pour un adulte, par voie orale de :

dose max: 1g par prise et 4g par 24h

Sur une prescription, il faut vérifier que les doses administrées sont inférieures ou égales aux doses maximales de paracétamol.

Dans l’exemple précédent sur le Doliprane®, les doses étaient de :

500 g/ prise de paracétamol ⩽ 1 g/prise

1500 mg/ 24h de paracétamol ⩽ 3g/24h

On voit que pour la 1ere prescription les doses maximales du paracétamol sont respectées on peut aller jusqu’à l’égalité de la dose max.

Dans tous les cas le pharmacien doit savoir :

- Calculer les doses

- Conversions d’unité (g en mg)

- Savoir manipuler des notions de concentration (g/L, mol/L)

- Utiliser les proportions (règles de 3)

S’il y a une erreur de calcul :

- Traitement multiplié par 10 : risque de tuer le patient

- Traitement divisé par 10 : le patient va prendre un médicament qui va être inefficace tout au long du traitement il va perdre du temps sur la résolution de son problème thérapeutique.

II-qui fabrique le médicament ?

Le médicament quel que soit la personne qui le fabrique, c’est toujours sous la responsabilité d’un docteur en pharmacie.

2 types principaux de médicaments :

● Les spécialités : 90% des médicaments vendus en pharmacie et fabriqués en avance par l’industrie. Sous la responsabilité du pharmacien industriel. Elles sont soumises à une AMM (autorisation de mise sur le marché délivrée par l'ANSM). On retrouve toute cette liste de médicaments disponible dans le dictionnaire Vidal.

Ex: Doliprane, Efferalgan, Spasfon, Advil …

ils existent 2 types de spécialités:

- Les princeps : Advil

- Les génériques: Ibuprofène

Les préparations (préparé à l’officine ou pharmacie hospitalière) : 10%, réalisées à l’officine en exécution d’une ordonnance. Réalisé par un pharmacien ou préparateurs en pharmacie mais toujours sous la responsabilité du pharmacien.

Les officinales: formule connue à l’avance dans le formulaire national édité par l’ANSM téléchargeable gratuitement sur le site de L'ANSM.

Ex : pommade à l’acide salicylique : nom définit (permet de la retrouver dans le formulaire national), composition définit

Dans la fiche du formulaire national on trouve les modes de préparation, les caractères qu’elle doit avoir (pommade blanche translucide), une méthode d’identification puis l'essai qu’on doit réaliser pour qu’elle soit conforme.

Chaque formule contient un nom ; ex : cérat de Galien, sa formule, sa préparation, la quantité et les ingrédients. (Avec de la cire d’abeille, de l’huile d'amande, l’eau de rose. C’est une préparation semi-solide, hydrophobe)

Ex : si vous voyez sur une ordonnance écrit « Cérat de Galien 1 tube de 100g, application sur la peau pendant 10 jours »

(Cérat = préparation avec beaucoup de cire)

o Les magistrales : c’est le médecin qui crée la liste des ingrédients avec les quantités associées avec une posologie associé. Elles ne possèdent pas de nom. Cette préparation est réalisée par le pharmacien en officine. Sur la préparation on va marquer sur l’étiquette la forme galénique et le numéro d’inscription à l’ordonnance.

Formule 1 gél:

● Propranolol 8 cg

● Digoxine 0,08 mg

● Carmin 0,08 mg = poudre rouge (permet de voir si le mélange est homogène)

Pour 1 gélule numéro 30

Poso: 1 gél 3x/j “Pour une gélule n° 30, 1 gélule trois fois par jour. »

Dose max:

-Propranolol: 0.16 g par prise= 0,32g par jour

-Digoxine: 1mg par prise= 1mg par jour

Ex : Propanolol 8cg = 0,08g

Digoxine 0.08mg

Carmin 0.08mg = Traceur permet de s’assurer de l’homogénéité du mélange, c’est un pigment, qui est une poudre coloré rouge.

Dans le commerce, la spécialité n’existe pas.

Les préparations magistrales permettent de réaliser des médicaments personnalisés, sur mesure pour le patient lorsque la spécialité n’existe pas sur le marché par exemple des associations d’antibiotiques, un dosage adapté à la pédiatrie pour une maladie rare, pour pallier les ruptures de stock

La préparation magistrale est un savoir-faire des pharmaciens. Pour définir le protocole, on se base sur le savoir faire, les propriétés physico-chimiques, et le bon calibrage des doses.

Définition d’un protocole : c’est l’ordre dans lequel il faut ajouter les ingrédients, de quelles manières et avec quel matériel le réaliser.

Il faut que la quantité de SA soit respectée dans chaque gélule, elle doit être à la bonne concentration, les poudres doivent être homogènes. Dans l’exemple au-dessus, le carmin aide à vérifier que les poudres sont bien mélangées entre elles en donnant une couleur rose rouge carmin.

III- Formulation

Définition provenant de l’ouvrage des techniques de l’ingénieur :

La formulation est un domaine très large qui ne concerne pas que les médicaments, mais tous les produits formulés. (Ex : produits alimentaires)

La formulation : est l’ensemble des connaissances et des opérations qui sont mises en œuvre lors du mélange, de l’association et de la mise en forme d’ingrédients (souvent incompatibles entre eux) de façon à obtenir un produit commercial qui est caractérisé par sa fonction d’usage et son aptitude à satisfaire un cahier des charges.

De manière générale, les ingrédients sont constitués de matières actives et d’auxiliaires de formulation. C’est la définition générale qui concerne tous les domaines de formulation : aussi bien les produits pharmaceutiques, cosmétiques que les matériaux de construction, produits agro-alimentaires, etc.

Concernant les médicaments, la formulation est mise en œuvre par la pharmacie galénique.

⮚ Les matières actives sont les substances actives

⮚ Les auxiliaires de formulation sont les excipients

⮚ Le produit formulé est le médicament

⮚ La fonction est le traitement d’une pathologie

⮚ Le cahier des charges est le dossier d’AMM

1. La/les Substance(s) Active(s)

On va prendre en compte différente condition comme :

- Leur forme (cristalline, amorphe, sel, dérivé),

- La stabilité,

- La solubilité,

- La biodisponibilité (fraction de la dose qui va passer dans le sang, par ex : intraveineuse 100%) …

Cela représente la préformulation : explorer les propriétés de la SA.

2. La voie d’administration

La voie d’administration dépend de la biodisponibilité

La voie est choisie en fonction :

- De la vitesse d’action,

- De la durée du traitement, (nombre de prises par jour),

- Du patient : l’âge (enfant ou adulte), si le patient est hospitalisé (difficile de prendre la voie orale, pour les bébés plus faciles par voie rectale) …

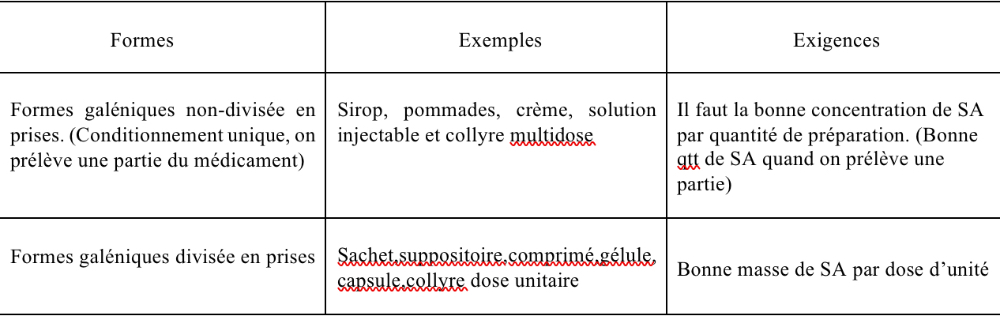

3. La forme galénique

Ce choix découle de la voie d’administration ainsi que de l’âge du patient.

Exemples :

- Voie orale : comprimés, gélules, sirops, …

- Voie rectale : suppositoires

- Voie cutanée : pommades, crèmes, …

4. Les excipients

Le choix des excipients sera différent en fonction de la substance active et de la forme galénique choisie. Les excipients ont de nombreux rôles dans la formule des médicaments :

A) Diluants/ Solvant

Les diluants sont utilisés pour les petites quantités de poudres que l’on doit mettre dans un grand volume pour pouvoir la disperser dans des gélules (ex : lactose, l’amidon) et les solvants pour les liquides (ex : eau) pour dissoudre à la bonne quantité ou à la bonne concentration.

Leur rôle consiste à obtenir des substances actives à la bonne concentration dans la forme choisie.

B) Stabilisateurs/ stabilisants (ex tensioactifs/ émulsifiants)

Les tensioactifs (molécules amphiphiles) permettent de stabiliser les dispersions.

C) Agents de texture : les épaississants, les gélifiants, les viscosifiants

Les viscosifiants, les épaississant, les gélifiants sont ajoutés pour moduler la texture. Exemple : la viscosité des préparations semi-solides pour application cutanée permet à la préparation de rester plus longtemps sur la peau.

D) Conservateurs

Antimicrobiens/antioxydants sinon risque de contamination.

Ils maintiennent le médicament dans un état aussi proche que possible que son état initial le plus longtemps possible et permet d’assurer la stabilité physico-chimique et microbiologique.

E) Amélioré l’organoleptique

Ils permettent de rendre plus beau, avec un meilleur goût et avec une senteur agréable : colorants, aromatisants, édulcorants, parfums pour faciliter la prise au patient.

F) Excipients techniques

Les excipients techniques sont une aide pour le procédé de fabrication. Ils servent au galéniste, mais n’ont pas d’autre intérêt. Exemple : la graisse pour graisser les moules des enveloppes de gélules, les lubrifiants pour que les poudres s’écoulent mieux dans les machines à comprimer.

G) Module d’action

Certains excipients permettent de moduler l’action des substances actives, de ralentir ou d’accélérer la diffusion de la SA dans l’organisme.

Tous ces excipients ont une propriété commune : ils sont inertes ! Ils sont inertes vis-à-vis de la SA, de l’excipient, du matériau de conditionnement et de l’organisme.

Les excipients ont différentes origines :

● Naturelle : ex : cire d’abeille, amidon, lactose …

● Semi-synthétique : substances naturelles transformées chimiquement ; ex : Carboxyméthylcellulose (CMC) dérivés de cellulose)

● Synthétique : ex : les macrogols, résines vinyliques,conservateurs …

Rq : On trouve beaucoup d’excipients communs entre le domaine de l’industrie pharmaceutique et le domaine de l’industrie alimentaire, mais leur cahier des charges est différent. Souvent les excipients pour la voie orale on les retrouve comme additif alimentaire.

On peut aussi classer les excipients selon leur forme physique :

● Solide : ex : cire d’abeille

● Liquide : ex : l’eau

● Pâteux : ex : lanoline

Mais parfois certains excipients ont des effets. Comme dans la cosmétologie. Sont-ils des SA alors ? c’est compliqué de répondre.

Et parfois les substances actives ne sont pas celles que l’on croit.

Ex : Sérum physiologique : une solution de NaCl dans de l’eau à la concentration de 9g/L

Excipient: voie injectable et ophtalmique. L’excipient est le NaCl pour isotoniser et l’eau la Substance Active.

Certains excipients ne peuvent pas être utilisé dans toute les voies d’administrations

Ex : Glycérine=glycérol (liquide organique hydrophile visqueux) →irritante pour la voie ophtalmique

Éthanol → interdit voie intraveineuse

Certains peuvent être utilisés pour plusieurs voies différentes :

Huile d’olive peut être utilisée pour plusieurs voies (orale, externe et voie injectable) Selon la voie utilisée, la quantité peut varier.

L’exigence de pureté et de stérilité varie en fonction de l’usage qui va être fait (exemple : pour la voie injectable l’exigence de pureté et de stérilité est maximale)

propriétés rhéologiques: rapport très étroit avec la viscosité, également la stabilité physico-chimique avec le procédé de fabrication et tenir compte des essais (répond aux cahiers de charge).