Rappels anatomiques et Introduction à la pathologie

FAIT CLÉ

La cheville, c’est du costaud… mais aussi de la haute précision.

Composée de trois os (tibia, fibula, talus) et d’un cartilage fin, la cheville présente une congruence articulaire exceptionnelle, capable de supporter de fortes contraintes sur une faible surface.

Mais cette précision a un prix : 1 mm de déplacement du cartilage = 42 % de perte de surface de contact(Shepherd et al., 1999) → risque rapide de lésions dégénératives.

Mais cette précision a un prix : 1 mm de déplacement du cartilage = 42 % de perte de surface de contact(Shepherd et al., 1999) → risque rapide de lésions dégénératives.

- Arthrose post-entorse ou post-fracture = 2e cause d’arthrose de cheville en France

- 75–80 % après fracture malléolaire

- ≈16 % liées à une instabilité ligamentaire chronique (Herrera-Pérez et al., 2022)

Complexes ligamentaires (Golanó et al., 2010)

- Ligament collatéral latéral (LCL)

- → 3 faisceaux :

- LTFA (talofibulaire antérieur)

- CFL (calcanéofibulaire)

- LTFP (talofibulaire postérieur)

- Ligament collatéral médial (LCM)

- → 5 faisceaux (deltoïdien)

- Syndesmose tibio-fibulaire

- → 3 ligaments principaux

En clinique : c’est surtout le LCL qui est impliqué dans les instabilités et les entorses.

En clinique : c’est surtout le LCL qui est impliqué dans les instabilités et les entorses.

Mécaniques ligamentaire

(Vega et al., 2018 ; Inchai et al., 2023)

- LTFA : 2 bandelettes

- Supérieure → anisométrique, tendue en flexion plantaire, détendue en dorsiflexion

- Inférieure → isométrique, continue avec le CFL, verrouille la cheville

- CFL = véritable stabilisateur latéral

- LTFA seul rompu ≠ instabilité chronique

- Douleurs post-entorse fréquentes

- 50 % douleurs à 3 mois, 20 % à 6 mois, 7 % à 1 an

La kinésithérapie reste primordiale avant toute chirurgie.

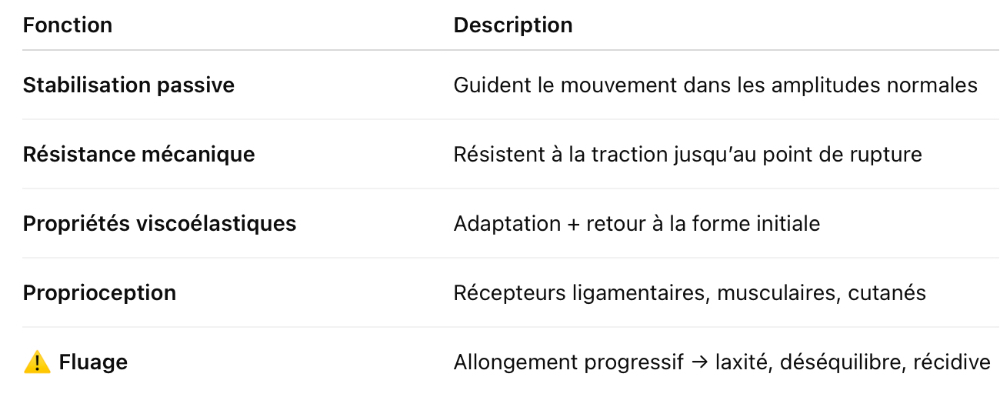

Constitution des ligaments

Matrice extracellulaire

- 85 % collagène type I → résistance mécanique

- Autres collagènes (III, V, VI, XI, XIV) → cicatrisation, renforcement

- 65–70 % eau, 2 % élastine, protéoglycanes & glycolipides

Composante cellulaire

- Fibroblastes : produisent et entretiennent la matrice

- Protéoglycanes : stockent l’eau, assurent la viscoélasticité

Caractéristiques des ligaments

- Hypovascularisés & hypocellulaires (Liu et al., 2011)

- Faible consommation d’O₂ (Sharma et al., 2005) → cicatrisation lente

- Extra-articulaires (ex : LCM) → meilleure cicatrisation

- Intra-articulaires (ex : croisés) → régénération plus difficile

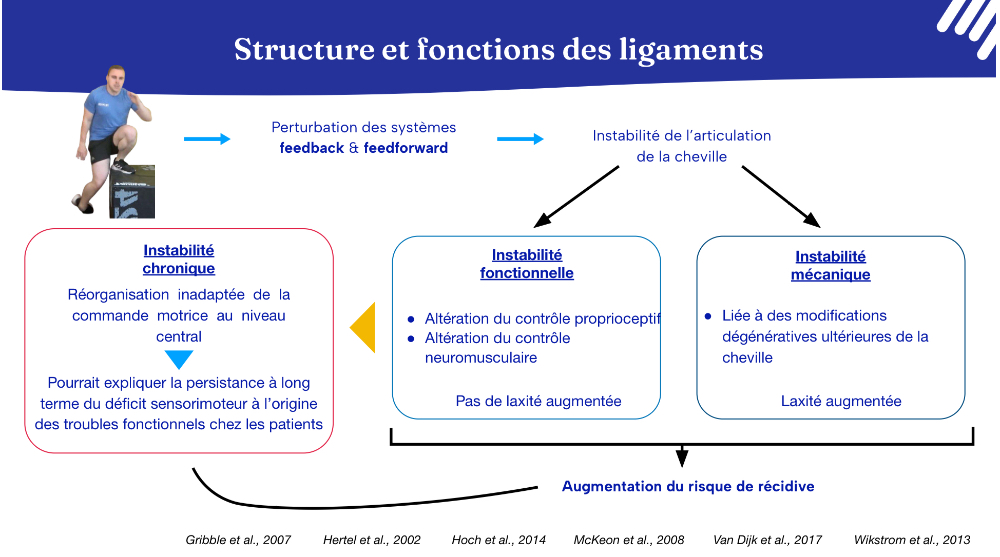

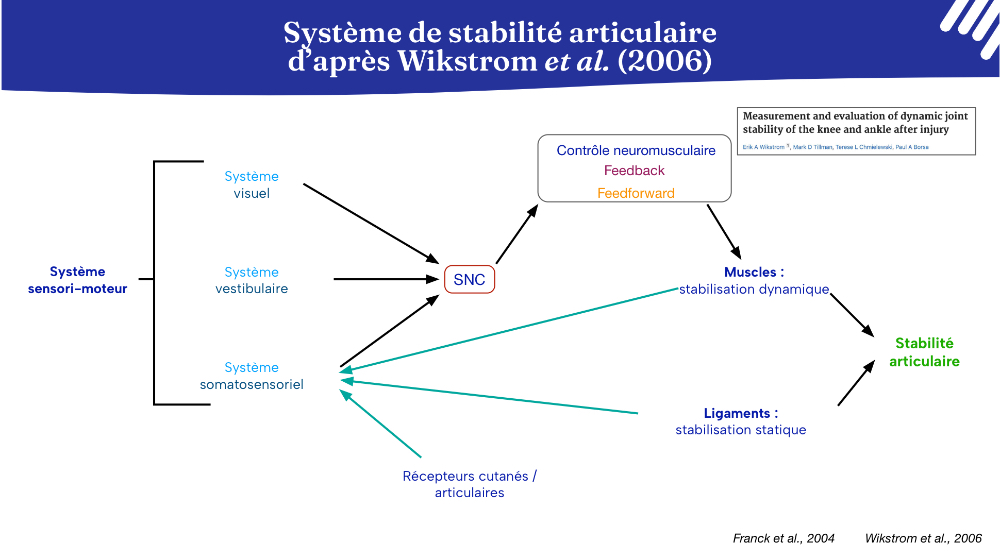

Structures et fonctions des ligaments

(Fraňk et al., 2004 ; Wikstrom et al., 2006)

Systèmes de stabilité articulaire

(Wikstrom et al., 2006 ; Riemann et al., 2002)

Trois systèmes coopèrent :

- Visuel

- Vestibulaire

- Somatosensoriel

Les mécanorécepteurs ligamentaires informent le SNC pour ajuster le tonus musculaire.

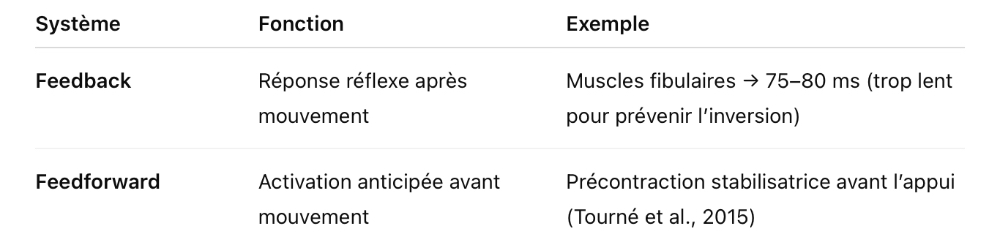

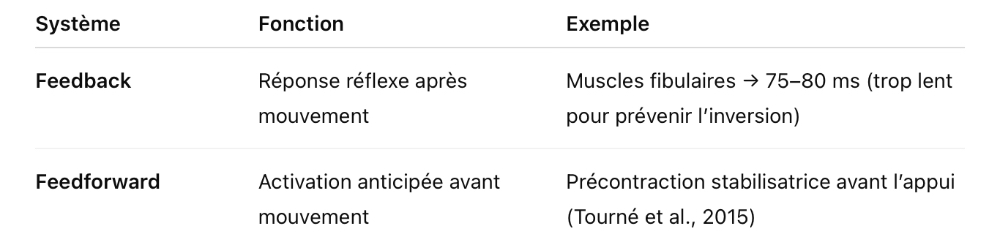

Deux modes de contrôles

To remember :

La stabilité repose sur la synergie feedforward + feedback.

Stabilité et activité musculaire

(Riemann et al., 2002 ; Forestier et al., 2015)

- Tension musculaire accrue = stabilité améliorée

- Entraînement sur surface instable → stimule les éverseurs (fibulaires)

- Objectifs en kiné :

- Développer la réactivité musculaire

- Optimiser la stabilité posturale

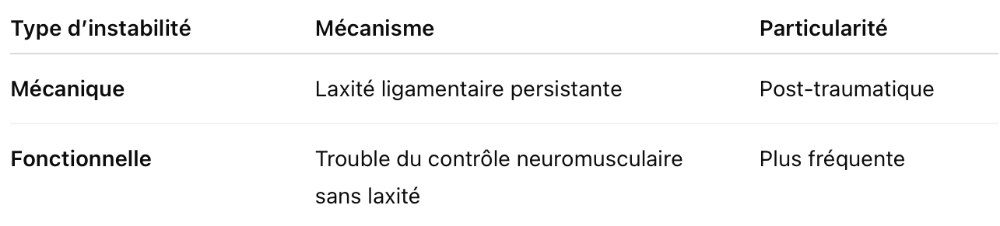

Instabilité chronique

(Hertel et al., 2002 ; Wikstrom et al., 2013 ; Van Dijk et al., 2017)

To remember :

Déficit sensorimoteur = réorganisation centrale inadaptée

→ retards de réaction, récidives, désynchronisation des fibulaires (Hoch et al., 2014)

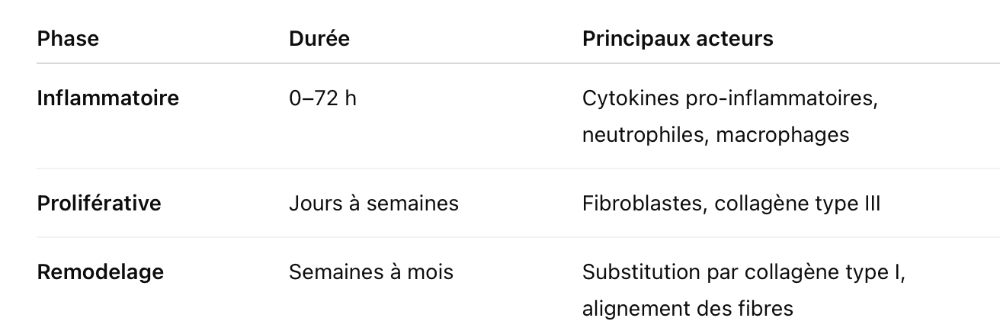

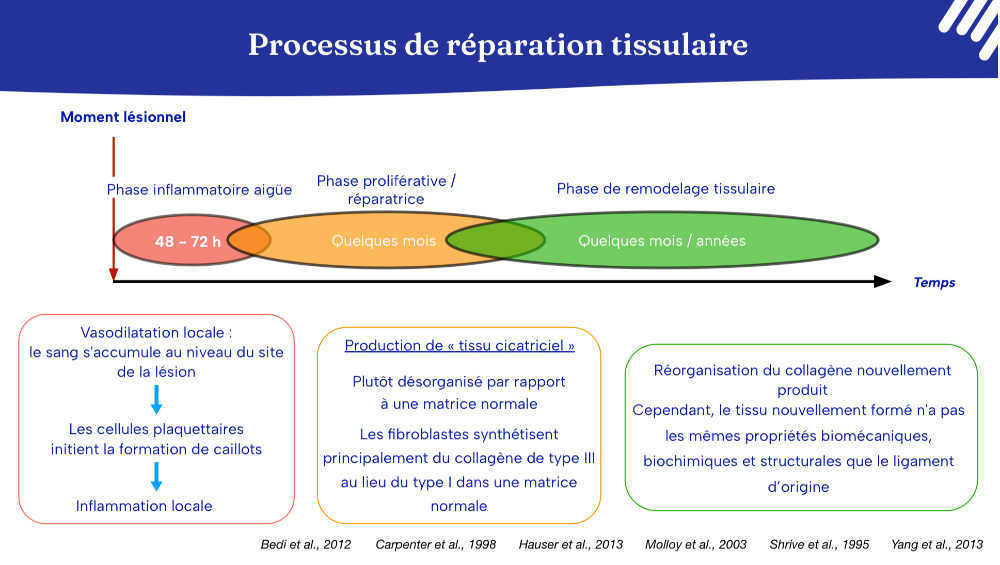

Processus de réparation tissulaire

(Hauser et al., 2013 ; Hope et al., 2007)

To remember :

Le tissu cicatriciel reste moins résistant que le ligament d’origine.

Complexe articulaire de la cheville

(= Arrière-pied)

- Talo-crurale (tibiotalienne)

- Articulation principale (mouvements sagittaux)

- Talus = clé de voûte de la stabilité

- 100 % de stabilité frontale sous charge (Stormont et al., 1985)

- Sous-talienne (talocalcanéenne)

- 2 compartiments (ant. / post.)

- Ligament cervical → résiste à la supination

- Ligament interosseux (ITCL) → tendu en pronation/supination

- Syndesmose tibio-fibulaire distale

- Maintient l’intégrité de la mortaise

LOGE LATÉRALE : MOTEUR ET STABILISATEUR DYNAMIQUE

- Contient : Fibulaire long, court (et accessoires)

- Rôle clé dans la prévention des entorses en inversion

- Travaux proprioceptifs et équilibre → indispensables en rééducation

Incidence et prévalence

Fréquence et contexte

- Blessure musculosquelettique la plus fréquente des membres inférieurs

- → (Fong et al., 2007 ; Waterman et al., 2010 ; Doherty et al., 2014)

- Majoritairement lors de sports avec sauts, changements de direction ou contacts

- Prévalence : ≈ 11,9 % de la population générale (Doherty et al., 2014)

Répartition par âge (Shah et al., 2016)

- < 18 ans : 27 %

- 18–35 ans : 40 %

- 36–49 ans : 18 %

49 ans : 15 %

- Âge médian : 27 ans (Al Bimani et al., 2018)

Sexe

- Incidence presque 2× plus élevée chez les femmes

- → 13,6 / 1000 expositions (femmes) vs 6,94 / 1000 (hommes) (Doherty et al., 2014)

Parcours de soins

- Seuls 50 % consultent un professionnel (Vuurberg et al., 2018 ; Kemler et al., 2015)

- 6,8 à 11 % orientés vers une rééducation dans les 30 jours (Feger et al., 2015, 2017)

- 55 % ne consultent aucun soignant (McKay et al., 2001)

Conséquences à long terme

- Récidive : 30–70 % des cas (Swenson et al., 2009 ; van Rijn et al., 2000)

- Instabilité chronique : 40–74 % présentent des symptômes persistants (Anandacoomarasamy et al., 2005)

- Arthrose : 15–20 % à long terme (Delahunt et al., 2018)

Instabilité chronique de cheville

Définition (Gribble et al., 2013)

- Antécédent d’au moins 1 entorse significative depuis > 12 mois

- Symptômes persistants : douleur, gonflement, gêne, « dérobement »

- Au moins 2 épisodes d’inversion sur les 6 derniers mois

- Sensation d’instabilité pendant les AVQ ou le sport

Outils diagnostiques

Questionnaires :

Évaluation fonctionnelle :

- FAAM : ADL < 90 % ou Sport < 80 %

- FAOS : < 75 % sur ≥ 1 sous-échelle

Tests recommandés (Rosen et al., 2019 ; Martin et al., 2021) :

- Sauts latéraux unipodaux

- Sauts multiples

- Sauts chronométrés

- Foot-lift test

- Star Excursion Balance Test (SEBT)

Combinaison saut latéral + SEBT = meilleure utilité clinique (Ko et al., 2017)

Facteurs prédictifs d’instabilité chronique (Doherty et al., 2016)

- Difficulté à réaliser les tâches de sauts/atterrissages après l’entorse initiale

- Contrôle postural dynamique diminué

- Scores FAAM/CAIT altérés à 6 mois

Pourquoi ces instabilités chroniques ?

1) Banalisation de l’entorse

- Peu de prise en charge médicale (Hubbard-Turner, 2019)

- Moins bonne récupération fonctionnelle sans kiné (Feger et al., 2017)

2) Méconnaissance des praticiens (Tourillon et al., 2025)

- 6,3 % connaissent tous les critères d’Ottawa

- < 25 % utilisent les critères ROAST pour les entorses aiguës

3) Retour au sport prématuré (Wikstrom et al., 2020)

- RTS trop rapide = facteur majeur de récidive et de symptômes persistants

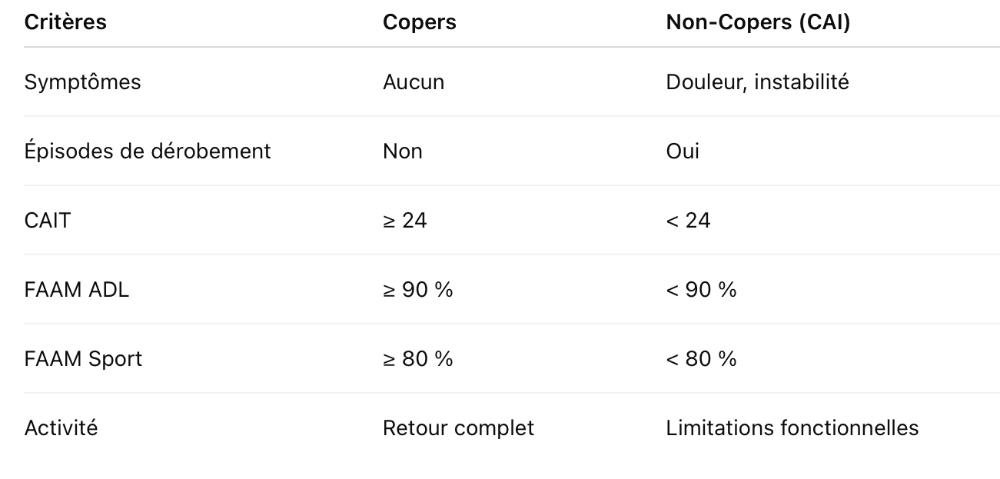

Copers vs Non-copers (Hertel et al., 2002 ; Wikstrom et al., 2013)

Altérations biomécaniques (Koldenhoven, 2017 ; Wikstrom, 2010)

- ↓ Amplitude de dorsiflexion

- ↑ Mouvements d’inversion et de flexion plantaire

- Centre de pression latéralisé

- ↑ Pressions plantaires latérales

- Difficulté à stabiliser l’appui unipodal (↑ vitesse du COP)

- Déficit bilatéral du contrôle postural (Hertel & Olmsted-Kramer, 2007)

Formulation pour le patient

« Je comprends que cette entorse puisse sembler anodine, mais si elle n’est pas correctement rééduquée, elle peut entraîner des récidives, une instabilité chronique, voire de l’arthrose à long terme. Une rééducation ciblée et progressive est essentielle pour éviter ce cercle vicieux. »

Pathoanatomie

Lésions associées et conséquences

- Souvent accompagnée d’autres atteintes :

- Écchymoses osseuses visibles à l’IRM (Chan et al., 2013)

- Épanchement articulaire, sans fracture obligatoire (Allen et al., 2020)

- Conflit de cheville (≈25 % des cas) provoquant douleurs et limitations (Kemler et al., 2016)

- Ostéophytes tibiotalaires post-traumatiques (Miyamoto et al., 2013)

- Lésions ligamentaires typiques :

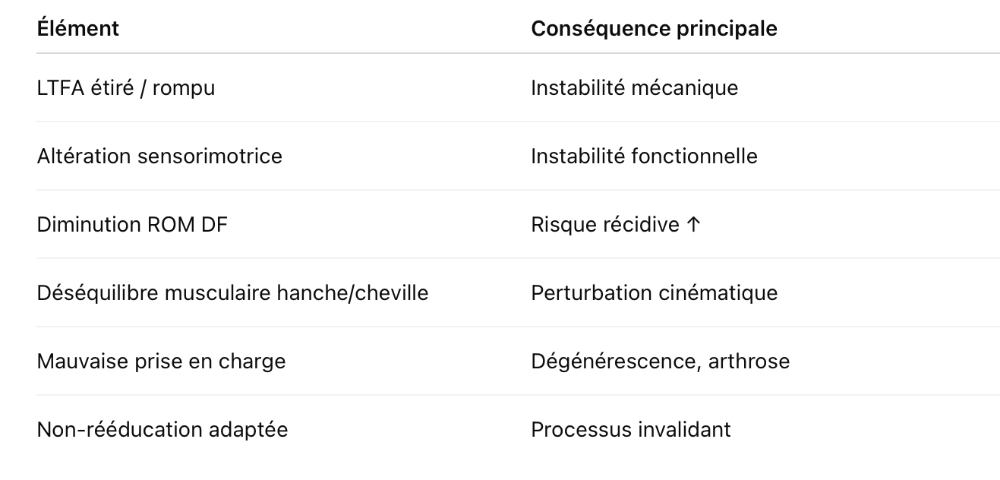

- Élongation du LTFA → ↑ inversion et rotation du talus (Abdeen et al., 2019)

- Altération de la rigidité des tissus mous → modification de la cinématique (Kobayashi et al., 2014)

- Conséquences articulaires :

- ↑ stress cartilagineux → dégénérescence des articulations talocrurale, sous-talienne et talonaviculaire(Hu et al., 2018)

- Arthrose précoce dès 6–12 mois post-lésion (Van Ochten et al., 2017)

- Risque accru de chute chez les personnes âgées (Menz et al., 2006)

Suites et instabilité chronique

Après une entorse, douleurs et instabilité peuvent persister à cause :

- de lésions intra-articulaires (Liszka et al., 2016),

- de pathologies osseuses, musculaires, ligamentaires ou nerveuses (Martin et al., 2021).

Cela conduit à une instabilité chronique de cheville (CAI), responsable :

- d’altérations sensorimotrices,

- de schémas de mouvement compensatoires,

- de stress mécanique répété → processus dégénératif et invalidant (Hubbard et al., 2006 ; Konradsen et al., 2000).

Déficits sensorimoteurs post-entorse

Dans les semaines ou mois suivants (Martin et al., 2021) :

- ↓ force des muscles jambiers et fibulaires,

- ↑ temps de réaction des fibulaires,

- ↓ amplitude de flexion dorsale et plantaire,

- ↑ mobilité dans le plan frontal et du médiopied.

Chez les sujets avec CAI :

- Timing musculaire anormal (cheville, genou, hanche),

- ↓ force et proprioception,

- ↑ mouvement sous-talien et du médiopied,

- Altération du contrôle sensorimoteur jusqu’au rachis,

- Anomalies corticomotrices supraspinales (Doherty et al., 2014 ; Simpson et al., 2019).

Épidémiologie et récidive

- L’entorse de cheville = blessure la plus fréquente du membre inférieur (Anandacoomarasamy et al., 2004).

- Risque de reblessure ×2 dans l’année suivante (Verhagen et al., 2003).

- 40 % des patients présentent des symptômes persistants (Van Rijn et al., 2008).

- 10–30 % des cas chroniques liés à une prise en charge inadéquate (Gribble et al., 2016).

Problématique de santé publique (Consortium international, 2016).

Anatomie lésionnelle

Trois faisceaux principaux impliqués :

- Ligament talofibulaire antérieur (LTFA) → le plus souvent lésé (90–95 % des cas).

- Ligament calcanéofibulaire (LCF) → atteint dans ~20 % des cas.

- Ligament talofibulaire postérieur (LTFP) → atteint uniquement dans les entorses sévères.

Autres structures parfois touchées :

fractures, lésions ostéochondrales, capsulaires, tendineuses (fibulaires) ou nerveuses (Morvan, 2001).

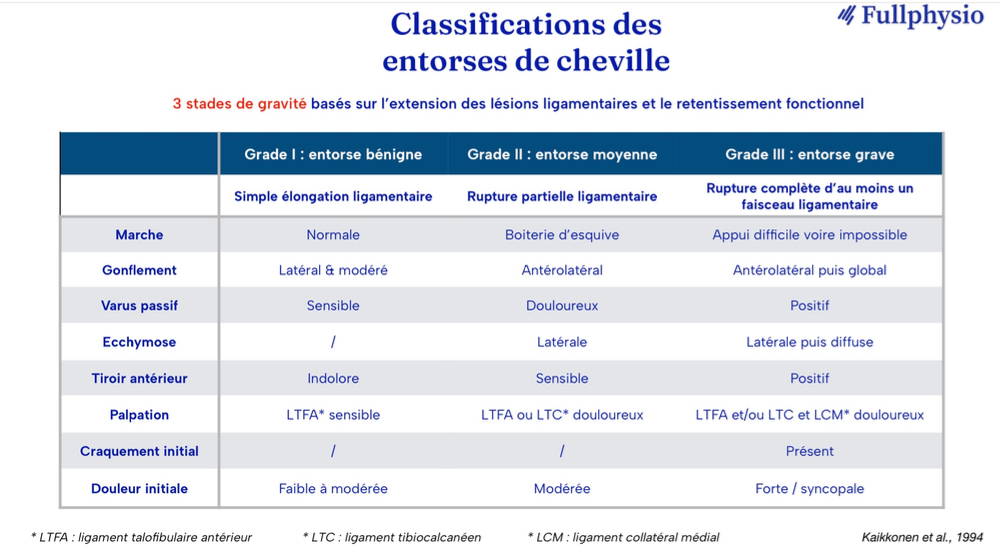

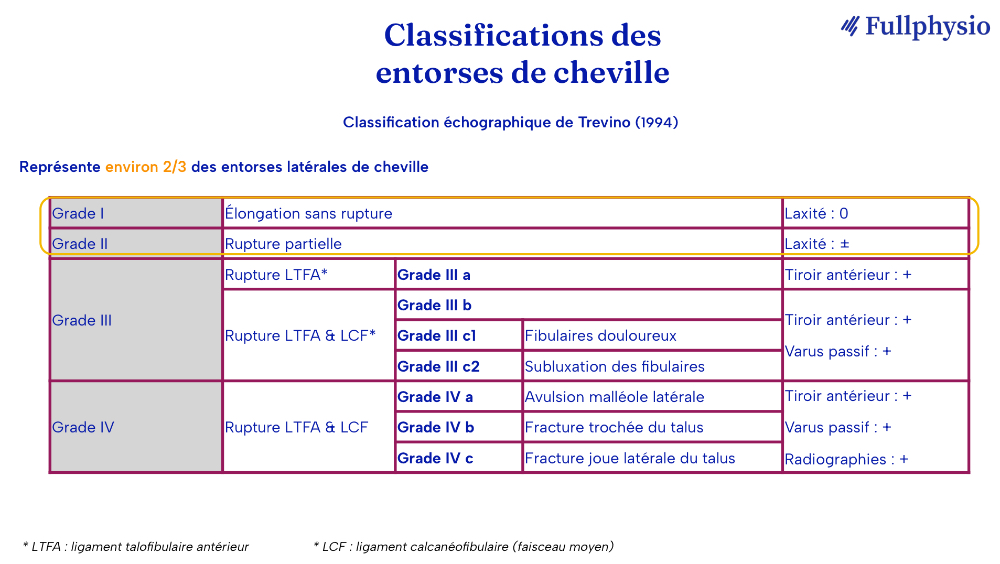

Classification (Kaikkonen et al., 1994)

- Entorse bénigne : simple élongation ligamentaire.

- Entorse moyenne : rupture partielle de fibres ligamentaires.

- Entorse grave : rupture complète d’un ou plusieurs faisceaux.

Aujourd’hui, les classifications tendent à s’appuyer davantage sur les déficits fonctionnels (ROAST, 2019) plutôt que purement structurels.

Facteurs de risque

Facteurs intrinsèques modifiables

- ↓ flexion dorsale (test du Weight-bearing lunge)

- ↓ force abducteurs/extenseurs de hanche

- Déficit d’équilibre ou performance altérée

- (Martin et al., 2021)

Facteurs intrinsèques non modifiables

- Antécédent d’entorse (risque ×3)

- Sexe féminin

- Âge jeune ou avancé

- Largeur malléolaire étroite / distance malléole-naviculaire augmentée

- Potentiel facteur génétique (Qi et al., 2016)

Études récentes

- Lee et al. (2024) : déficit de dorsiflexion et cheville plus inversée au contact initial = risque accru.

- Taketomi et al. (2024) : équilibre déficient, ratio H/Q réduit et antécédent d’entorse = principaux facteurs de risque chez jeunes footballeuses.

Facteurs extrinsèques

- Type de sport (sports en salle ++)

- Niveau de compétition élevé

- Plus fréquent en 2e mi-temps de match

- Pas de différence gazon naturel / synthétique (De Noronha et al., 2019)

Facteurs de risque d’instabilité chronique

(Martin et al., 2021 ; Baldwin et al., 2017)

- ↑ IMC et tour de taille

- ↓ flexion dorsale

- ↓ score CAIT ≤ 25

- Taille > 1,91 m → risque ×16 ; Poids > 100 kg → risque ×8

- Non-participation à un programme d’équilibre ou absence de support prophylactique

- Sportifs = risque ×6,8 de récidive (Mailuhu et al., 2019)

Mécanisme lésionnel

Supination excessive ± flexion plantaire (Panagiotakis et al., 2017).

Délai de réponse musculaire trop lent :

- Lésion en 30–40 ms,

- Réponse musculaire > 60 ms → insuffisante (Thonnard et al., 1986).

- Importance du réentraînement neuromusculaire et du contrôle moteur en rééducation.

Synthèse finale

En clinique : c’est surtout le LCL qui est impliqué dans les instabilités et les entorses.

En clinique : c’est surtout le LCL qui est impliqué dans les instabilités et les entorses.