INTRODUCTION GÉNÉRALE:

1.Qu’est ce que l’économie?

« Oikos » =Maison « Nomos »=Ordre,règle,loi ->mélange , l’art de bien administrer la maison,gerer les biens d’une personne et par extension d’un pays

2. Qu’est ce que la science économique -> apparu à l'antiquité

A l’origine elle a d’abord été nommée « économie politique » car l’objectif de ses précurseurs était d’aider à « mieux gouverner »

À la fin du 19eme siècle :nouvelle approche des pb éco qui va donner lieu à la définition la plus utilisée ajd

L.ROBBINS (1932) : « la science économique est une science qui étudie les comportement humains comme une relation entre des fins et des moyens rares ayant des usages alternatifs »

=manger à sa faim contre de l’argent(argent limité) / étude de choix t décisions individuelles

3. Quelle place parmi les sciences?

-une science « molle »=science humaine être sociale faisant partie des sciences humaines et sociales : n’est pas objectivement quantifiable avec exactitude , il n’y a pas de vérité absolue en économie ,pas de loi universelle ni genrale pas vrais tout le temps mais dans certains contexte donc verité relative dans certain cas,certain pays , certaines périodes = dépend du contexte

- critique de l’économiste :pire qu’un météorologue en termes de prévisions : a cause de l’incertitude liée aux actions humaines qui sont libres et spontanées / on ne peut pas tt prévoir

-mais empêchent pas l’élaboration de théorie servant à expliquer un ensemble de faits (voir si les conditions sont rempli donc ça se passera comme ça et si pas rempli ne marchera pas)->verifiés ou non en fonction du contexte d’étude

4.les méthodes de la science économique

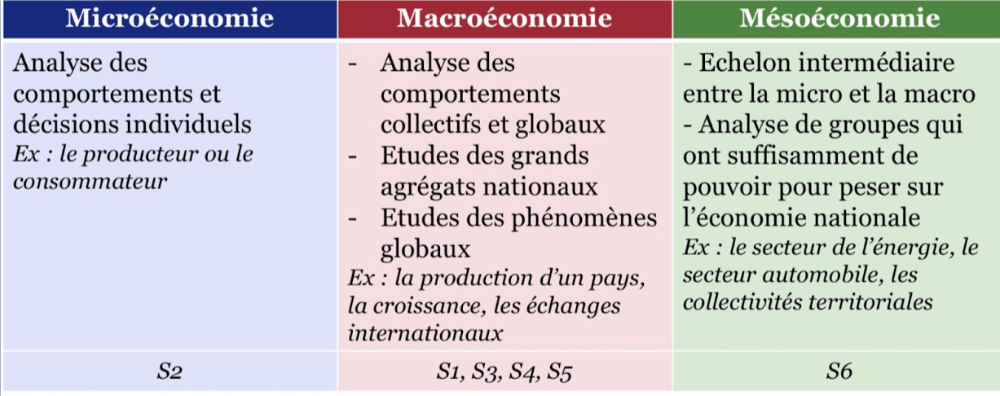

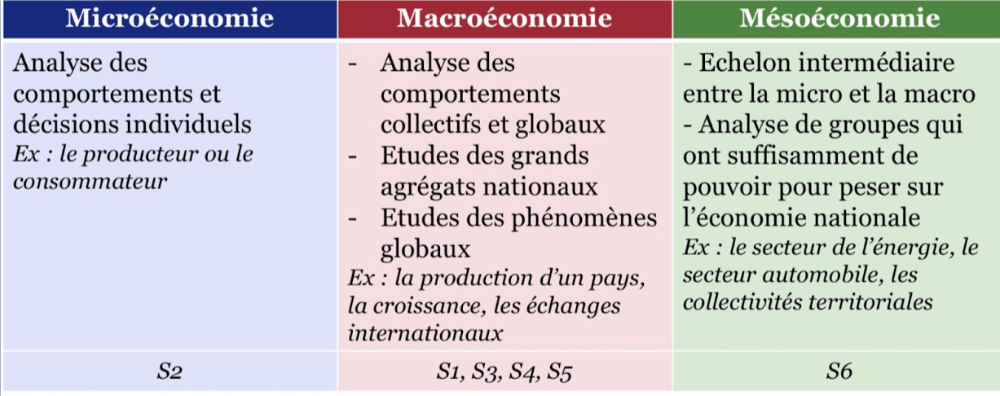

Décomposer en 3 branches qui utilisent des méthodes différents mais complémentaires

macroéconomie: tt en haut , bcp de personnes

mésoéconomie:milieu , entrer micro et macro

microéconomie;tt en bas , une seul pers

Cette introduction a l’analyse économique se fonde en grande partie sur la démarche macroéconomique

Edmond MALINVAUD :« L'économie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société ; elle s'intéresse d'une part, aux opérations essentielles que sont la production, la distribution, et la consommation des biens, d'autre part, aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations » -> S’intéresser au contexte(institututions)

(Leçons de théorie microéconomique, 1969)

→ L'économie est une science humaine dont l'objet d'étude est la production, la consommation et la répartition des ressources et des richesses -> circuit économique

• Postulat : Le contexte global (la société, les normes, la culture, les valeurs, les lois, ...) va avoir une influence sur les comportements individuels

PARTIE 1 : FONDEMENT ET FINALITÉS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

CHAPITRE 1 :Les grands auteurs et courants de la pensée économique

INTRODUCTION AU CHAPITRE 1:

• Aristote (Antiquité)

* 2 concept clés en économie sur qu’est ce qui va faire la valeur des chose : valeur d'usage(eau) / valeur d'échange(eau dans les pays développés vaut pas très chère), importance de la concurrence: elle permet de fournir des biens de meilleur qualités et prix plus faibles , supériorité de la monnaie sur le troc

• Saint Thomas d'Aquin (XIIIe siècle)

* Défense de la propriété privée, le commerce doit avantager l'ensemble des parties, le taux d'intérêt comme compensation de la privation du créancier

• Les mercantilistes (XVIe au XVIIIe siècle)

* La richesse d'une nation provient de son stock de métaux précieux

* L'Etat doit mener une politique commerciale agressive pour accroître son stock d'or : augmenter ses exportations et diminuer ses importations

* Ex : colbertisme en France sous Louis XIV

• Les physiocrates (XVIIIe notamment en France)

* François QUESNAY

* L'économie est commandée par la nature (production réelle)

* Existence d'un « ordre naturel » ne nécessitant pas l'intervention de l'Etat dans la sphère économique (« laissez faire, laissez passer »): s’il y a une crise il faut laisser faire ça devra passer tout seul

* Précurseurs de l'analyse en termes de circuit et du courant libéral

- 3 principaux courants économiques

-Le courant libéral

- Le courant marxiste

- Le courant keynésien

- + des économistes inclassables et tendances contemporaines

- Plusieurs théories économiques

- et/ou écoles de pensée

- Des explications alternatives aux problèmes économiques de l'époque

- Rôle de conseillers auprès des hommes politiques

1.LE COURANT LIBÉRAL

A. Les économistes classiques

• Fin XVIIIème - début XIXème siècle , le courant se développe grâce a la révolution

• Principes de base pour les classiques :

* L'intérêt personnel sert l'intérêt général

*Liberté de l'activité économique

* Bienfaits de la concurrence et de la division du travail

* Etat-Gendarme et fonctions régaliennes : police, justice, monnaie, armée...

* Partisans de la « valeur travail » : le prix des biens vient de la quantité de travail nécessaire à leur production

1. Adam SMITH (1723 - 1790)-> auteur classiques

• Observateur de la Révolution Industrielle

• Père fondateur du courant libéral

• Le mécanisme de la « main invisible » :les individus ne sont pas altruistes ils sont égoïstes

* La recherche des intérêts particuliers aboutit à l'intérêt général

* L'Etat n'a donc pas à intervenir sur le marché qui s'auto-régule → Etat Gendarme qui exerce les fonctions régaliennes

• La richesse des nations naît de la division du travail

* Gains de productivité, production plus efficace

• Défenseur du libre-échange

* Théorie des « avantages absolus »

2. David RICARDO (1772 - 1823)

• Théorie de la valeur travail

* La valeur des choses provient de la quantité de travail nécessaire à leur production

• Loi des « rendements décroissants »

* Chaque nouvelle terre mise en culture est moins fertile que la précédente : la production augmente de moins en moins vite

* Conduit à « l'état stationnaire » : au fil du temps, le taux de croissance d'un pays tendra inéluctablement vers 0

• Défenseur du libre-échange

* Théorie des « avantages comparatifs »

* Suppression des barrières douanières en Grande-Bretagne

• Défense de l'équilibre budgétaire

3. Jean-Baptiste SAY (1767 - 1832)

• Loi des débouchés (important)

* « Toute offre créé sa propre demande »

* Quand ils produisent des biens, les travailleurs perçoivent un revenu qu'ils vont pouvoir utiliser pour acheter d'autres biens

*La crise de surproduction est impossible !

• La monnaie est un « voile »

* La monnaie sert uniquement d'intermédiaire des échanges, elle n'est pas demandée pour elle-même

* La création monétaire risque de créer de l'inflation

B. Les économistes néo-classiques

• « Révolution marginaliste » à la fin du XIXème siècle

• Principes de base pour les néoclassiques :

* Fondateurs de la microéconomie (étudiée au S2)

* Théorie de la valeur utilité

* Analyse marginaliste

* Démontrer mathématiquement la supériorité du marché

1. Les fondateurs de l'école néoclassique

• Carl MENGER, Stanley JEVONS, Alfred MARSHALL (directeur de thèse de Keynes !)

• Léon WALRAS

2. L'analyse marginaliste

• Point de départ = analyse du comportement d'un consommateur ou d'un producteur (microéconomie)

• Analyse marginaliste : on ne raisonne plus sur des quantités globales, mais sur des quantités additionnelles, c'est-à-dire la dernière unité produite ou consommée

• L'importance de l'utilité marginale

* Partisans de la « valeur utilité »

* La valeur des choses provient du supplément de satisfaction que procure la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien

3. Le modèle de concurrence pure et parfaite (CPP)

•Existe que pour les micro économiste

• Les néoclassiques cherchent à décrire le fonctionnement idéal de l'économie

* Ce modèle repose sur un certain nombre d'hypothèses qui seront étudiées au S2

4. L' « équilibre général » (L. WALRAS)

• Si on laisse le marché fonctionner librement (sans intervention de l'Etat), le libre-jeu du marché doit conduire à un équilibre sur tous les marchés

•si on a du chômage en France c’est à cause de l’intervention de l’état

C. Actualité des idées libérales

• Aujourd'hui encore : le courant majoritaire(dominant mais pas le seul) en économie (économistes orthodoxes=ceux qui suivent la normes)

* Milton FRIEDMAN, Arthur LAFFER(trop d’impôts ,tue l’impôts) , Robert BARRO(investissement en capital physique ), Robert LUCAS(capitale humain)

• Les économistes libéraux sont en faveur du Libre-échange

* Suppression des droits de douane, mise en place du marché commun européen, ...

• Marché du travail et idées libérales

* Suppression du SMIC, suppression ou réduction des aides aux chômeurs, austérité budgétaire

• Critiques de l'interventionnisme ( + ou - pousser chez les libéraux)

* Inefficacité des politiques budgétaire et monétaire, anticipations rationnelles(on anticipe ce qui va se passer comme les impôts qui vont augmenter a cause du déficit budgétaire de l’état ), électoralisme

2. LE COURANT MARXISTE

A. Karl MARX (1818 - 1883)

• Un économiste, sociologue, historien et philosophe

• Importance du contexte historique qui donne naissance à sa pensée

* Généralisation du modèle capitaliste et dégradation de la condition ouvrière(conséquence néfaste ) (notamment dans les villes développés)

* Ex : Germinal de Zola, Les misérables de V. Hugo

• Partisan de la valeur travail

B. Le capitalisme, un système auto-destructeur

1. Chaque société est divisée en classes sociales

• Deux classes sont opposées à travers les périodes : lutte des classes

• Dans la période industrielle du XIXe siècle : Les prolétaires (classe ouvrière) contre la bourgeoisie (capitalistes)

* Les prolétaires n'ont que leur force de travail

* Les capitalistes détiennent le capital, les moyens de production

2. Exploitation, crise et autodestruction du capitalisme

• Les capitalistes exploitent les prolétaires pour réaliser du profit (plus-value=salaire non payé)-> 6 h paye sur 14 la plus value c’est 8h (8h non payée)

• Ils cherchent à faire des gains de productivité (produire plus pour moins cher) et remplacent des travailleurs par des machines

• Problèmes :

* Seuls les travailleurs créent véritablement de la valeur

* Seuls les travailleurs consomment : crise de surproduction

→ Hausse du chômage + baisse des salaires → baisse de la consommation → baisse des ventes et donc du profit des capitalistes = CRISE

C. Mises en application et actualité des idées marxistes

• Grande influence du marxisme sur les mouvements révolutionnaires et instauration du communisme(pas de propriété privée des moyens de ressources , appartient à tout le monde )

* Ex : URSS de Lénine / Staline, Chine de Mao Zedong

• Actualités

* Aujourd'hui : forte concentration du capital, accroissement des inégalités et du pouvoir des actionnaires (détenteurs de capital)

*Exploitation des pays en développement ?

3. LE COURANT KEYNÉSIEN

A. John Maynard KEYNES (1883-1946)

• Le + grand économiste du XXe siècle !

• Contexte de la crise de 1929

* Crise de surproduction et montée du chômage de masse( les 2 lois des libéraux ne marchent plus )

* Le courant libéral est incapable de l'expliquer

• Nécessité d'avoir recours à une nouvelle théorie générale

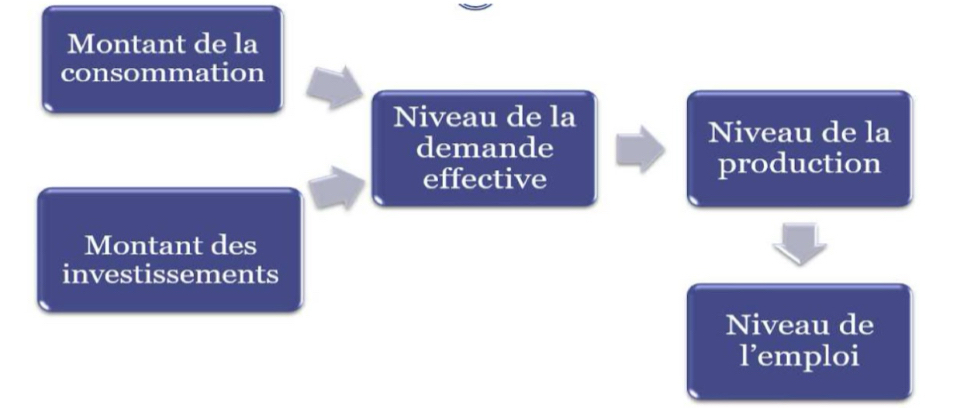

• Approche macroéconomique, circuit économique

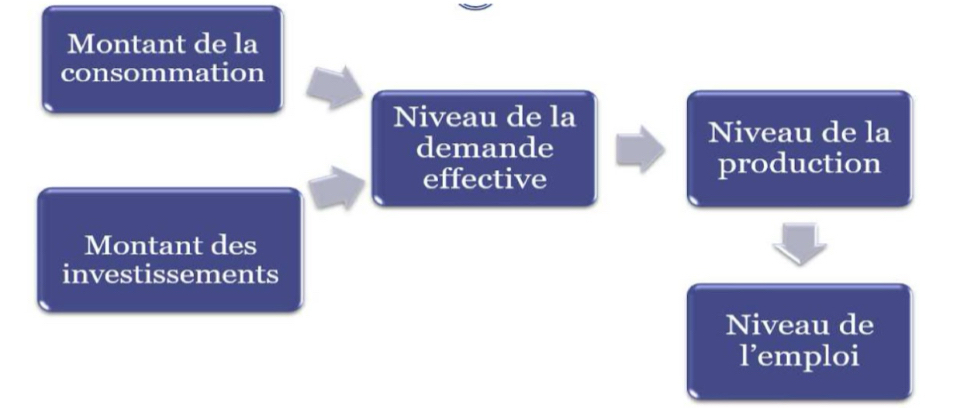

• Importance de la demande effective(demande anticipée , prévisions sur les ventes de l’année à venir)

• Interventionnisme étatique et politiques économiques

B. La demande effective ,variable clé de l'activité économique

• La demande effective correspond à la demande de biens et services que les entrepreneurs anticipent en début de période

• S'il existe du chômage, c'est à cause d'une demande effective trop faible !

C. La nécessaire intervention de l'Etat pour soutenir la demande

• Ne remet pas en cause l'économie de marché et le capitalisme, mais l'Etat doit intervenir quand le marché est défaillant

• Politique budgétaire et politique monétaire de relance(jouer sur les taux d’intérêt) en cas de crise afin de réduire le chômage et relancer la croissance via la hausse de la demande

* Dépenses publiques

• Politique de redistribution pour soutenir la consommation des catégories populaires qui ont la plus forte propension marginale à consommer

→ Etat-Providence qui joue un rôle actif dans l'économie , et dans la société

• NB : une politique de relance temporaire

D. Mises en application et actualités des idées keynésiennes

• 1930s aux USA: Roosevelt et le New Deal en réponse à la Grande Dépression

•1945-1973 : Les Trente Glorieuses, âge d'or du keynésianisme

• 2009 : plan de relance de Sarkozy suite à la crise des subprimes

• 2020-2022 : un peu partout dans le monde, mise en place de politiques de relance pour contrer les effets négatifs de la crise COVID

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

Tendances contemporaines :des économistes orthodoxes toujours majoritaires mais des hétérodoxes de plus en plus nombreux

• Opposition libéraux / keynésiens toujours d'actualité

* Nouvelle économie classique

* Postkeynésiens

• Courants de synthèse

*Néokeysiens (synthèse classiques et keynésiens)

* Ecole de la régulation (synthèse marxistes et keynésiens)

• « Hétérodoxes » qui offrent vision alternative aux courants

traditionnels

* Socio-économistes : M. WEBER, T. VEBLEN

* Institutionnalistes : replacer l'économie dans le domaine plus vaste des sciences sociales (ACEMOGLU, JOHNSON, ROBINSON)

* Théorie de l'évolution et des cycles économiques

- SCHUMPETER : innovations et destruction créatrice

• Approches renouvelées

* Economie expérimentale (BANERJEE et DUFLO)

* Bien-être (A. SEN)

* Théorie des jeux

* Economie industrielle (J. TIROLE)

* Développement durable et ressources naturelles (I. SACHS, E. OSTROM)

CHAPITRE 2 : L’ANALYSE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

INTRODUCTION AU CHAPITRE 2

L'activité économique d'un pays est constituée d'une multitude d'échanges que réalisent entre eux les nombreux agents.

Problème : dans un pays composé de plusieurs millions d'agents, l'activité économique devient un mécanisme très complexe à analyser !

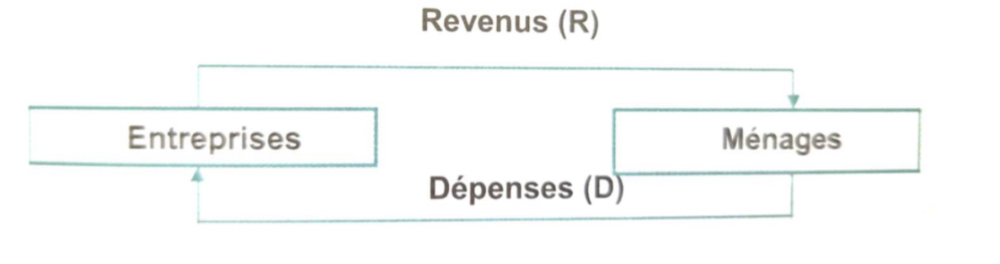

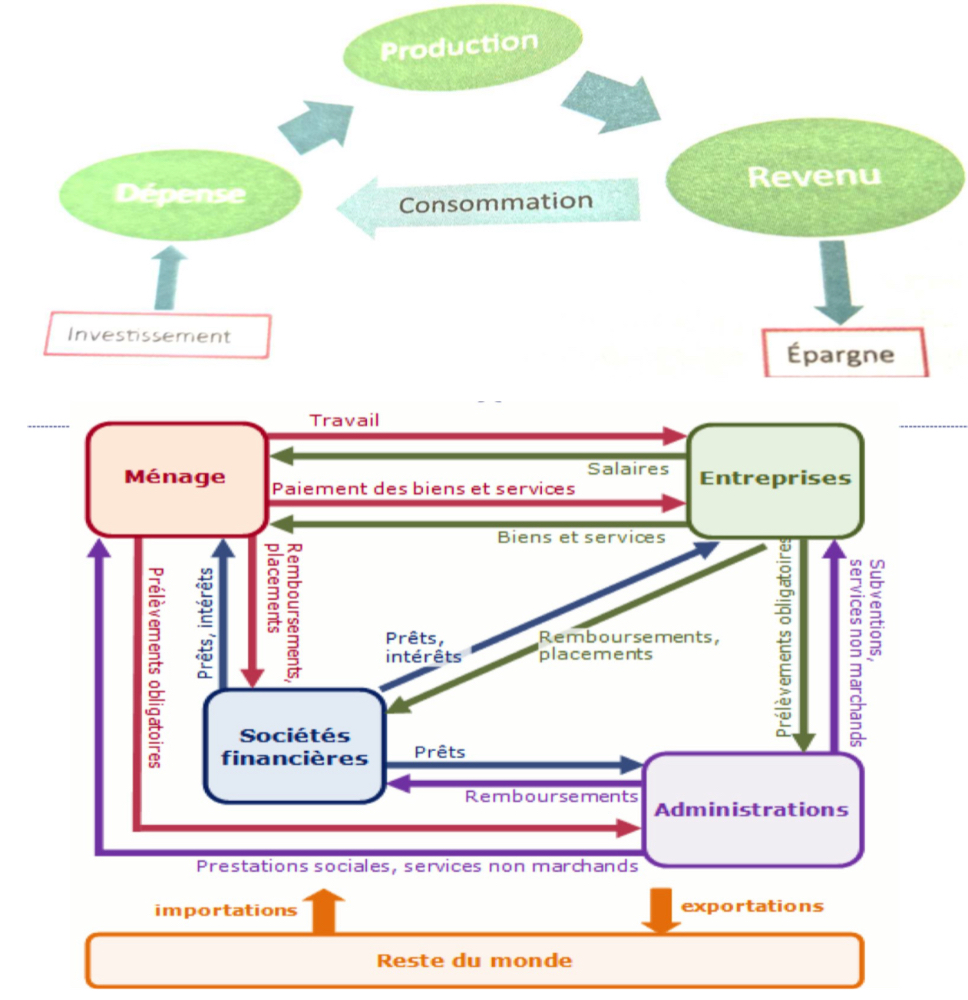

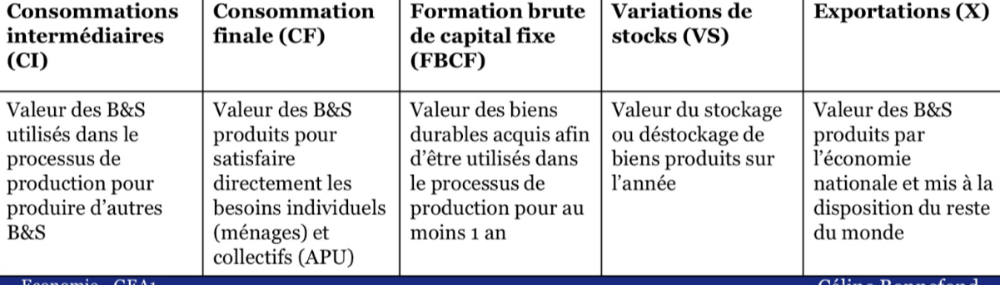

Le circuit économique : un outil qui permet de schématiser l'activité économique et de souligner les interdépendances entre les agents économiques et entre les fonctions économiques.

-Rôle central de la consommation, de l'épargne et de l'investissement

1.LES DIFFÉRENTS AGENTS ÉCONOMIQUES

Définition et lien avec la comptabilité nationale

Agent économique = personne, physique ou morale, qui a un comportement économique, C’est-à-dire qui prend des décisions qui influencent l'économie d'un pays.

Dans la comptabilité nationale, L'INSEE regroupe les agents économiques en 6 grandes familles, appelées « secteurs institutionnels » : ensemble d'agents économiques qui ont un comportement homogène.

-Même fonction

- Même type de ressources

-Même type de dépenses

A. Les sociétés non financières (SNF)

Les entreprises privées, dont l'objectif est généralement de faire du profit.

Les entreprises publiques (entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises).

Fonction principale : production de biens et services marchands non financiers.

Ressource principale : produit de la vente de B&S.

Catégorie de producteurs : producteurs marchands.

B. Les sociétés financières (SF)

-Banques, organismes de prêt, marchés financiers

-Fonctions principales

Financer : créer, collecter et répartir les disponibilités financières Assurer : effectuer un paiement

en cas de réalisation d'un risque.

-Ressources principales

Produits des engagements financiers

Prime d'assurance

Catégorie de producteurs : producteurs marchands

C. Les administrations publiques (APU)

-Etat, collectivités territoriales, administrations de sécurité sociale

-Fonctions principales : production de services non marchands non financiers

- Ressources principales : prélèvements obligatoires Impôts

Cotisations sociales

-Catégorie de producteurs : producteurs non marchands

D. Les ménages

-Fonctions principales:

Consommation

Production de biens et services marchands et de biens et services pour usage final propre

-Ressources principales

-Revenus du travail

-Produits de la vente

Catégorie de producteurs : producteurs marchands ou producteurs privés pour usage final propre

E. Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)

- Associations

- Fonctions principales : production et fourniture d'autres biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle

- Ressources principales : dons, prélèvements volontaires

- Catégorie de producteurs : producteurs non marchands privés

F. Le reste du monde

-Entreprises, travailleurs, gouvernements à l'étranger

- Non analysé par la comptabilité nationale, qui se focalise sur les secteurs institutionnels résidents

-Agents qui ont un centre d'intérêt sur le territoire national, sans considération de nationalité

- Les échanges avec le reste du monde seront étudiés au S4 dans le cours d'économie internationale

2. LES DIFFÉRENTES FONCTIONS ÉCONOMIQUES

A. La production

1. Les facteurs de production

- L'activité économique résulte de la combinaison de 3 facteurs de production

La terre ou les ressources naturelles

Le travail : intellectuel ou physique

capital : biens matériels (machines) ou immatériels (logiciels, fichiers, base de données, ...), ou biens intermédiaires (qui seront transformés au cours du processus de production)

2. Les biens et services

- Biens : produits, marchandises, objets matériels qui peuvent être vendus, échangés ou stockés

-Services : objets immatériels qui reposent sur la mise à disposition d'un savoir-faire technique ou intellectuel

Leur consommation est immédiate car ils ne peuvent pas être stockés

3. Les différents types de biens

- Biens de production : permettent de produire, de modifier ou de créer un produit.

- Essentiellement à destination des entreprises

- Biens de consommation : permettent de satisfaire directement un besoin et seront directement consommés. A destination des consommateurs ou de l'Etat (APU)

- Biens finals : destinés à être utilisés tels quels, ne seront pas transformés

-Biens intermédiaires : biens qui seront détruits ou transformés par une entreprise lors de la production d'un autre bien

4. Les différents types de production

-Production de biens et services marchands: destinés normalement à être vendus sur le marché à un prix calculé pour couvrir au minimum leur coût de production

Production de biens et services non marchands : fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs (prix < coût de revient)

Ex : éducation, santé, action sociale et administration

B. La consommation

- La production génère des revenus qui seront soit consommés (utilisation immédiate de la production), soit épargnés (utilisation future de la production)

-Consommation : utilisation de biens et services, généralement dans le but de satisfaire ses besoins ou ses désirs

Consommation finale des ménages Consommations intermédiaires des entreprises

1. Nature et structure de la consommation des ménages

-Au sens de l'INSEE, les dépenses de consommation finale comprennent la consommation privée et la consommation collective des ménages

-Consommation privée ou individuelle : composée des achats de biens et services destinées à la satisfaction directe des besoins

- Ménages et ISBLSM Consommation cOllective : services non marchands produits par les administrations publiques

- Education nationale, hôpitaux publics, …

-Classification des dépenses de consommation

Selon la nature des besoins:

•Alimentation

•Habillement

•Ameublement

• Equipement ménager

•Santé

•Logement, chauffage

•Transport et communication

•Loisirs, spectacles, enseignement

Selon la nature des produits

• Biens semi-durables et durables : habillement, électroménager, automobiles, meubles, ...

• Services de santé, d'éducation, de transport, de loisirs

• Biens fongibles (détruits au 1er usage) : énergie, produits alimentaires

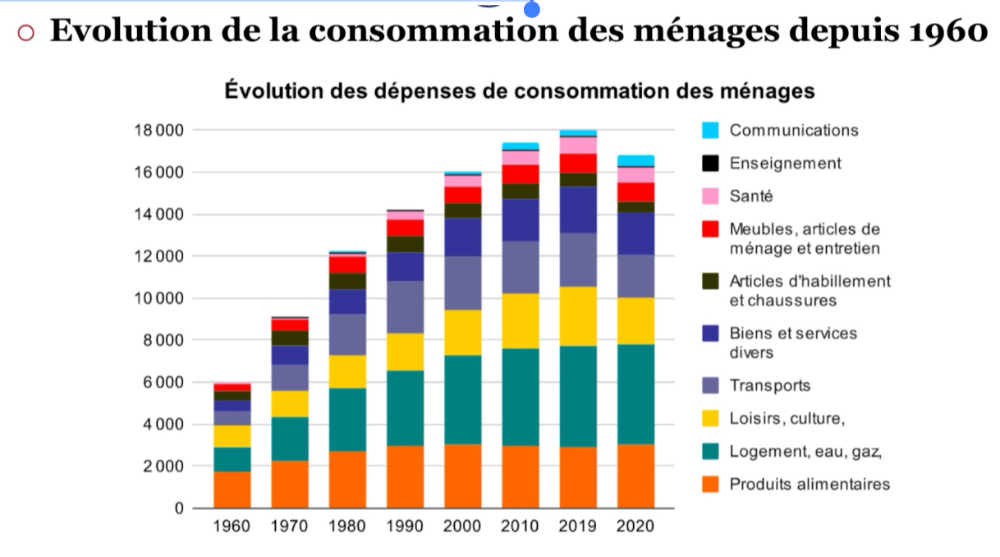

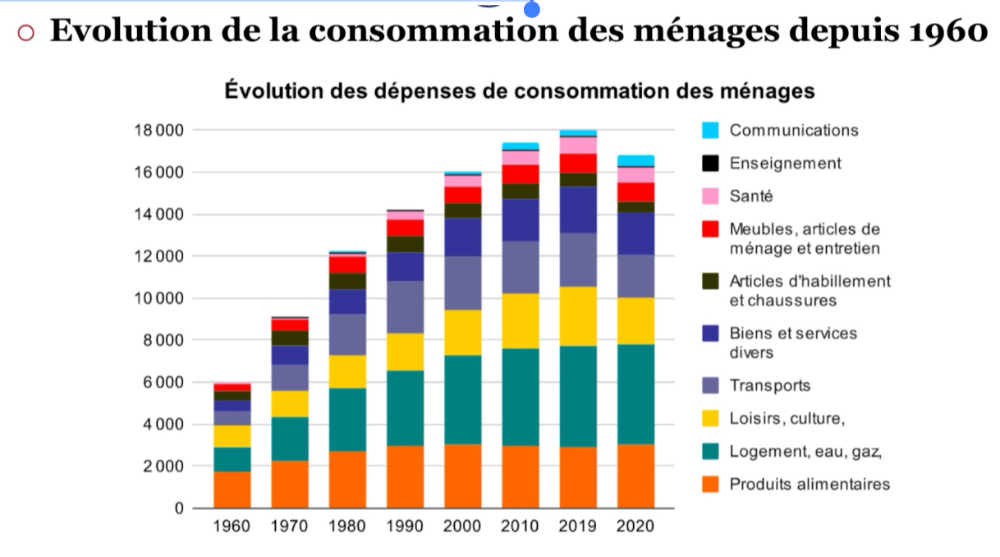

- Evolution de la consommation des ménages depuis 1960

Source : INSEE, comptes nationaux base 2014

Part croissante des dépenses contraintes, notamment pour les ménages les + modestes

Ont un caractère obligatoire du fait de la loi (impôt, assurance...) ou de la signature d'un contrat (loyer, abonnement téléphonique, factures d'eau, ...)

2. Les déterminants de la consommation des ménages

• Le revenu et la distribution des revenus

*Loi psychologique fondamentale : « en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu » (KEYNES)

-Plus vous vous enrichissez, moins vous allez consacrer une part importante de votre revenu à la consommation

-Ce sont les plus pauvres qui consomment la part la plus importante de leur revenu

*Lois d'Engel : la part du revenu allouée aux dépenses alimentaires est d'autant plus faible que le revenu est élevé

-« Plus un individu, une famille sont pauvres, plus grand est le pourcentage de revenu qu'ils doivent consacrer à leur entretien physique dont la nourriture représente la plus grande part »

-« La part affectée aux dépenses de chauffage, d'éclairage, de vêtements et de logements est sensiblement la même, quelque soit les revenus du ménage »

- « La part affectée aux dépenses d'éducation de santé et de voyages augmente plus vite que le revenu »

->Lien avec l'élasticité-revenu au S2

Le revenu relatif : la dépense d'un consommateur est influencée par ce que les autres gagnent et dépensent

- Effet d'imitation (DUESENBERRY)

-Consommation ostentatoire (VEBLEN)

- Les anticipations des agents

*Hausse de la consommation présente si on s'attend à gagner plus dans le futur

*Hausse de la consommation présente si l'on s'attend à une hausse des prix dans le futur

- Le taux d'intérêt

*De faibles taux d'intérêt n'incitent pas à épargner mais plutôt à

consommer

*Si l'accès aux crédits est plus facile, les gens seront incités à dépenser et donc consommer

C. L'épargne

1. Les formes d'épargne des ménages

- L'épargne liquide: dépôts rémunérés

*Epargne de courte durée, épargne de précaution

* Ex :Livret A

- L'épargne financière : acquisition de titres

*Participe au financement des entreprises et de l'Etat

*Ex : Actions, obligations, SICAV, assurance-vie, …

-L'épargne non financière : acquisition de biens immobiliers ou d'objets de valeur

*Epargne longue

2. Le rôle économique de l'épargne

-L'épargne comme résidu : part non consommée du revenu

(KEYNES)

-L'épargne de précaution qui sera un jour dépensée pour acheter des B&S

*Dans un 1er temps = fuite hors du circuit économique

*Dans un second temps = flux d'alimentation du circuit

-L'épargne comme financement préalable à l'investissement

*Fonction croissante du taux d'intérêt

*Permet de réaliser l'équilibre économique : épargne = investissement

* Soutien de l'activité économique et de la croissance !

D. L'investissement

1. Notion et typologie

- Capital : stock d'actifs accumulés au cours du temps par un agent pour lui apporter un revenu ou une satisfaction durable

- Investissement : flux qui représente l'acquisition de capital à un moment donné

- Investissement brut = formation brute de capital fixe (INSEE)

*Ensemble des acquisitions - cessions d'actifs fixes (biens durables)

*Utilisation > 1 an

* Ex :machines, outils, bâtiments, …

-Investissement net : FBCF - consommation de capital fixe (investissement de remplacement)

*Amortissement : sommes mises de côté par les entreprises pour renouveler leur capital en raison de l'usure et de l'obsolescence du capital

- Investissement matériel : acquisition de biens de production durables et création d'infrastructures matérielles

*+ Acquisition de logements par les ménages

-Investissement immatériel : dépenses en services ayant également pour but d'accroître la capacité de production de l'entreprise

*Ex : Dépenses R&D, de formation, de marketing, acquisition de logiciels, …

- Investissement de capacité : augmentation de la capacité de production de l'entreprise pour répondre à une augmentation de la demande

*Ex : Installation de nouvelles machines, d'une nouvelle chaîne de montage

- Investissement de remplacement: acquisition de machines dans le but de renouveler le capital usé ou obsolète

-Investissement de productivité : afin d'accroître l'efficacité

Ex: machine plus performante pour augmenter la productivité du travail, remplacement des travailleurs par des machines, …

2. Les déterminants de l'investissement

- Le niveau de la demande

* Demande effective (KEYNES) : anticipations sur la demande qui va être adressée aux entreprises

*Une prévision d'un niveau élevé de la demande va les conduire à augmenter leurs capacités de production et donc à investir !

-Les profits escomptés

*L'entreprise peut investir si elle a au préalable dégagé du profit : « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain » (théorème de Schmidt)

*Mais la décision d'investir dépend également des profits escomptés, attendus (profitabilité)

-Importance du risque dans le calcul du profit

-Le niveau des taux d'intérêt

*Le taux d'intérêt représente le coût de l'investissement

*Politique monétaire de relance (taux d'intérêt faible) pour inciter les entreprises à investir

*Un taux d'intérêt élevé est considéré comme un frein à l'investissement

3. Les modes de financement

-De façon + générale, au niveau de l'économie nationale on parle de financement par endettement (intermédié) ou par les marchés financiers (désintermédié)

3. LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE

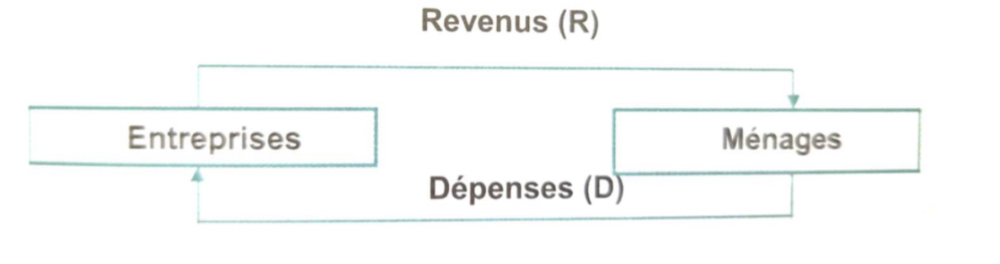

A. La représentation du circuit économique

1. Le circuit économique par agents

- Le circuit est un moyen de représenter les flux économiques réalisés par les différents agents

-Il est par nature « bouclé » : l'ensemble des opérations donnent lieu à un équilibre comptable emplois-ressources = « l'équilibre du circuit »

2. Le circuit économique par fonctions

-Il est également possible de représenter le circuit en mettant en avant les grandes fonctions économiques qui constituent les grands pôles de l'activité économique : production, revenu, dépense

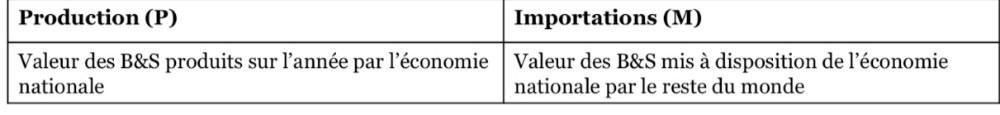

B. L'équilibre du circuit économique

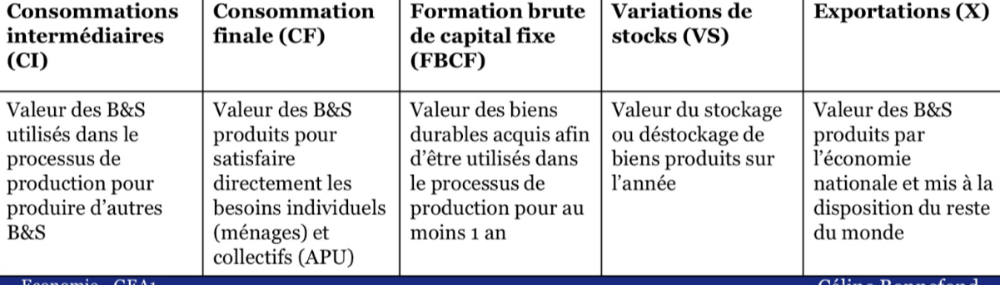

Ressources : ensemble des B&S disponibles pour une utilisation par la nation

Emplois : différentes utilisations des B&S disponibles pour une nation

L'équilibre économique se traduit par ce que l'on nomme en comptabilité nationale l'équation plois-ressources, qui s'exprime par l'égalité suivante :

Production + Importations = Consommations intermédiaires + Consommation finale +

Formation brut de capital fixe + Variations de stocks + Exportations

Soit :

P + M = Cl + CF + FBCF + VS + X

CHAPITRE 3 : LES MÉCANISMES DE LA CRÉATION DE RICHESSE

INTRODUCTION AU CHAPITRE 3

• L'activité de production est au démarrage du circuit économique

* C'est la richesse créée par les différents agents qui donne lieu à la distribution de revenus qui seront dépensés afin d'acheter les B&S produits

* Produire = créer de la richesse !

• Tous les agents du circuit économique peuvent produire et donc créer de la richesse

* Production marchande

* Production non marchande

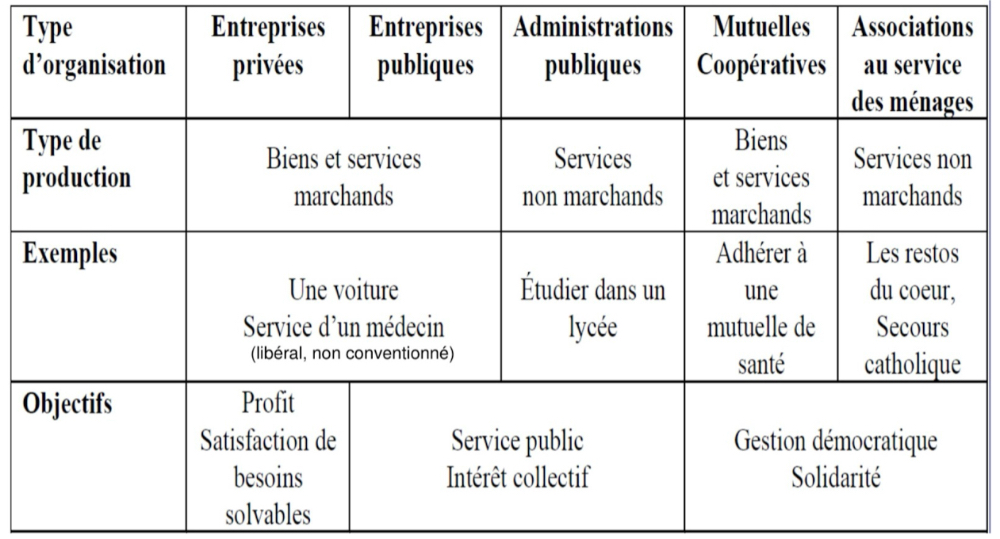

1.LE SYSTÈME PRODUCTIF ET LA CRÉATION DE RICHESSE

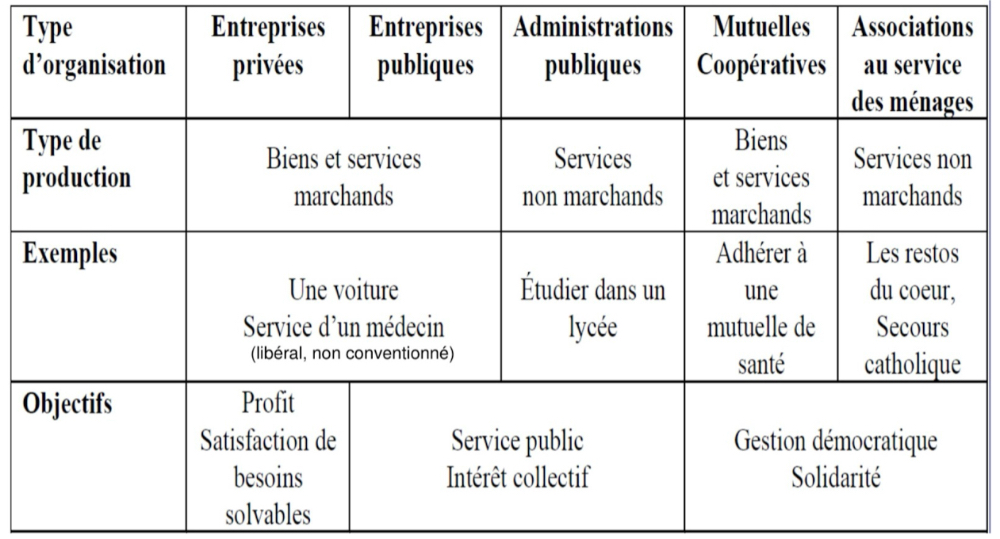

A. La diversité des organisations productives

Au sein de chaque économie, il existe diverses organisations productives qui contribuent à la création de richesses

1) Les entreprises privées

• Entreprise : tout organisme pourvu d'une autonomie de décision et dont l'activité aboutit à vendre des biens ou des services sur un marché

• Une entreprise privée ne dépend pas directement de l'Etat

• Secteurs institutionnels de la comptabilité nationale : sociétés non financières (SNF) et sociétés financières (SF)

2) Les entreprises publiques

•Entreprise publique : entreprise sur laquelle l'État peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière (il dispose soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises)

•Secteur institutionnel : SNF

3) Les administrations publiques

• Administrations publiques : ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales

•Secteur institutionnel : APU

4) Les institutions sans but lucratif au service des ménages

• ISBLSM : ensemble des unités privées dotées d'une personnalité juridique qui produisent des biens et services non marchands au profit des ménages. Ces biens et services sont fournis aux ménages à titre gratuit ou à un prix qui n'est pas économiquement significatif (inférieur au coût de revient)

-Services marchands à but non lucratif : associations sportives et culturelles

-Services non marchands : associations caritatives et humanitaires

5) Les mutuelles et les coopératives

• Coopératives : produisent des B&S marchands pour faire des bénéfices mais ceux-ci sont presque entièrement gardés en réserve

-Les producteurs s'associent pour produire ensemble et baisser les coûts de production (machines coûteuses, coûts de stockage...)

- Fonctionnement démocratique : 1 homme = 1 voix

• Mutuelle : organisation à but non lucratif (mais qui produit des services marchands) conçue dans le but de créer une action de solidarité, d'entraide ou de prévoyance pour ses membres

-Les membres paient une cotisation qui leur permet de bénéficier

des services de la mutuelle

→ Diffèrent des entreprises privées par leur objectif : outre la réalisation d'un profit, il s'agit de promouvoir la solidarité entre adhérents et une gestion démocratique

6) Les ménages

• Les ménages ont pour fonction principale de consommer, mais ils peuvent également contribuer à la production de la richesse

• Ex : location d'un logement

• Les entrepreneurs individuels sont comptabilisés parmi les ménages

• N'ont pas la forme juridique d'une société donc ne diffèrent pas du ménage qui la possède

B. Type de production et objectifs des organisations

2.MESURER LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ORGANISATION

A. La valeur de la production est-elle une bonne mesure de la richesse créée ?

1. Que mesure la valeur de la production ?

• La production totale (réalisée par les agents résidents) est la somme des productions marchandes et des productions non marchandes

• Si la richesse créée par une entreprise (ou un pays) est égale à la valeur de la production vendue ou fournie gratuitement, cela pose problème !

• Un même produit peut-être comptabilisé plusieurs fois (certains biens sont à la fois une production finale pour une entreprise et une consommation intermédiaire pour une autre entreprise !)

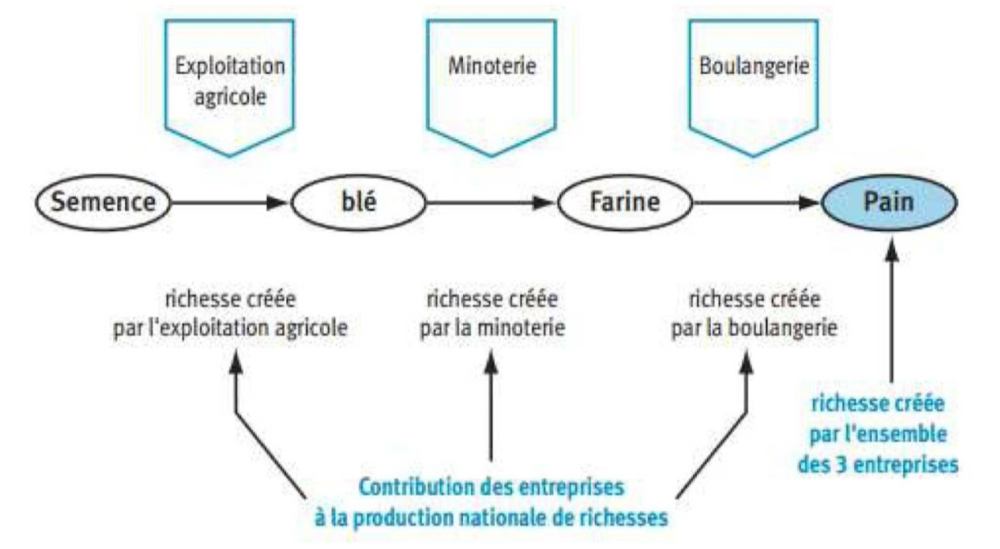

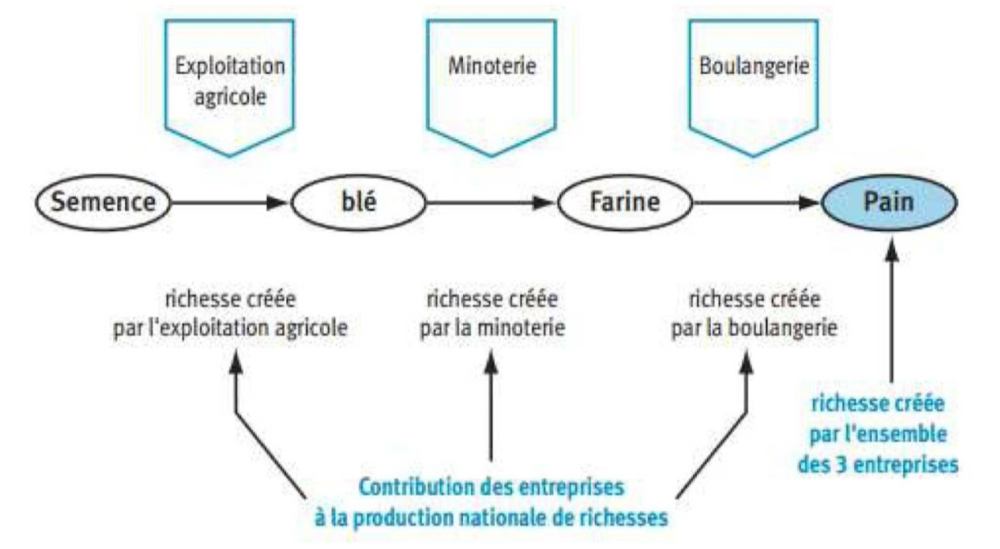

2. L'exemple de la production du pain

3 entreprises

• Exploitation agricole : fait pousser du blé

• Minoterie : transforme le blé en farine

• Boulangerie : utilise la farine pour faire du pain

a. La valeur de la production = le chiffre d'affaires

* CA = montant des ventes de biens et de services

produit par une entreprise

* Si CA exploitation agricole = 100, CA minoterie = 170 et CA

boulangerie = 250

→ CA total = 100 + 170 + 250 = 520

* 520 est-il le montant de la richesse réellement créée par les 3 entreprises ?

NON → certain biens sont comptés plusieurs fois (ex : blé)

b. La valeur de la richesse réellement créée = la valeur ajoutée

* Il faut calculer la contribution réelle de chaque entreprise en déduisant de son CA les achats qu'elle a effectué pour réaliser sa propre production (= consommations intermédiaires)

• Exploitation agricole : produit elle-même ses semences donc VA = 100

• Minoterie : achète le blé pour une valeur de 100, donc VA = 170-100 = 70

• Boulangerie : achète de la farine pour une valeur de 170, donc sa VA = 250-170 = 80

-> Au total, VA des 3 entreprises = 100 + 70 + 80 = 250

B. La valeur ajoutée, valeur de la richesse réelle créée par les entreprises

1. Le calcul de la valeur ajoutée

VA = CA - CI

Valeur ajoutée = Chiffre d'affaires - Consommations intermédiaires

2. Valeur de la production marchande

* Somme des VA de toutes les organisations productives vendant des biens et services marchands

3. Valeur de la production non marchande

* La valeur de la production finale ne peut pas être mesurée par la production vendue puisqu'il n'y a pas de vente donc pas de chiffre d'affaires

• Par convention: valeur de la production non marchande = somme des coûts de production (consommations intermédiaires + rémunérations des salariés + consommation de capital fixe + impôts liés à la production)

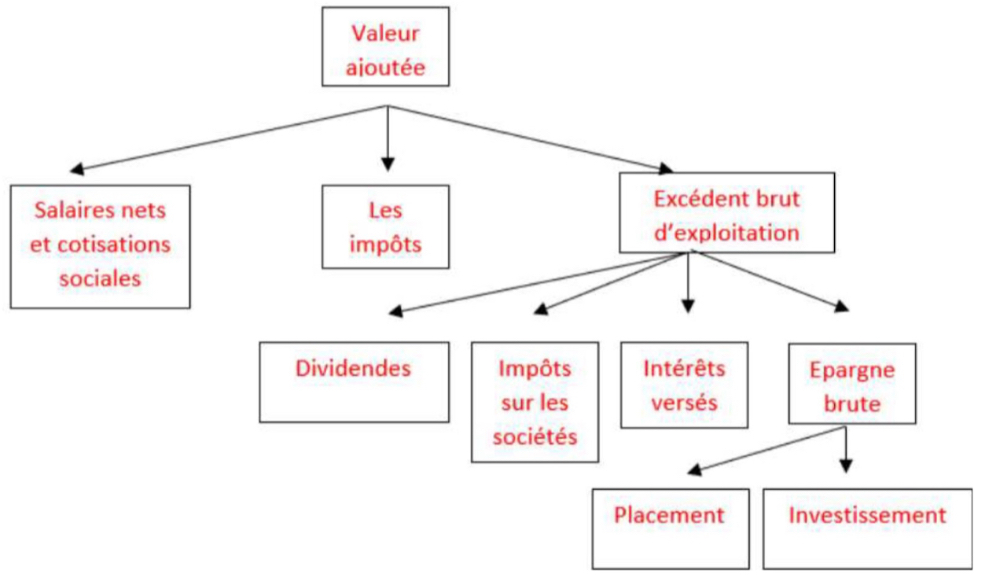

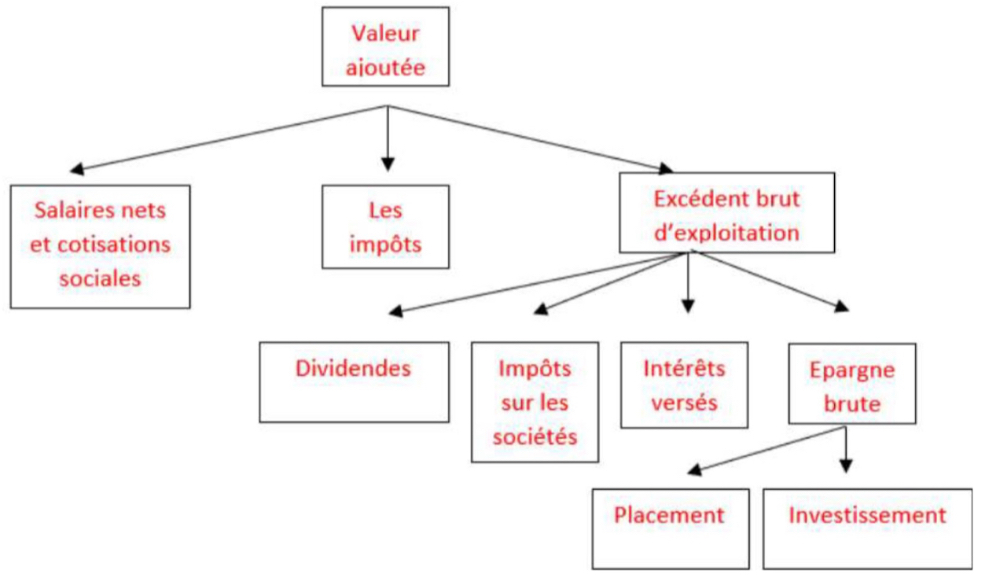

4. Le partage de la valeur ajoutée

* Une fois la production effectuée, il faut rémunérer l'ensemble des agents ayant contribué à créer de la richesse

• Rémunération des travailleurs

• Rémunération du capital : le profit de l'entreprise (dont le revenu mixte brut des entrepreneurs individuels)

• Rémunération de l'Etat : impôts

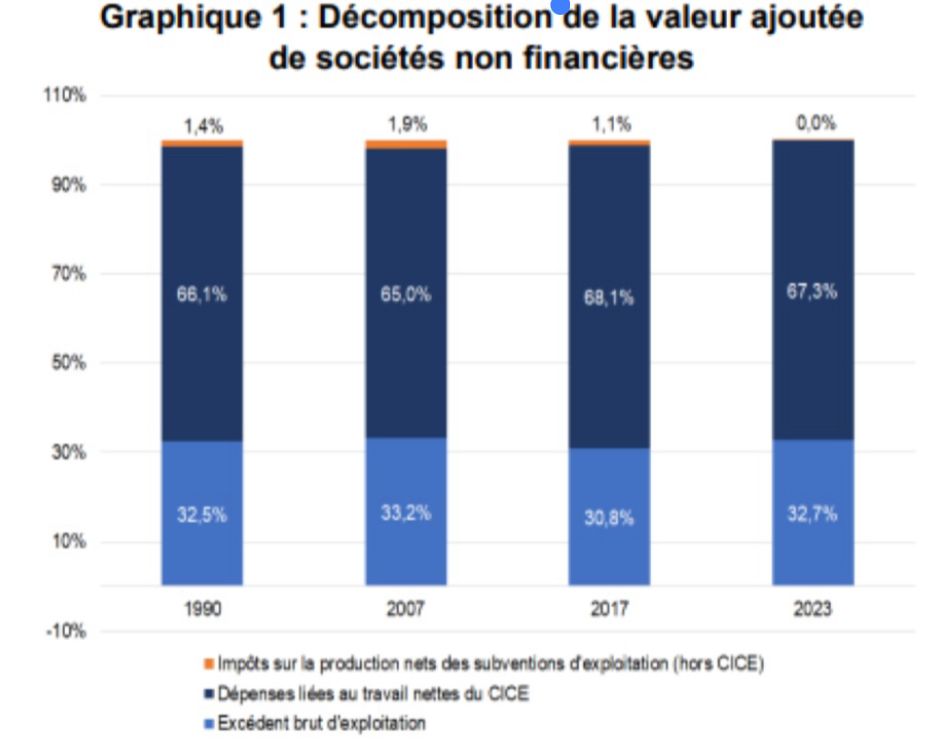

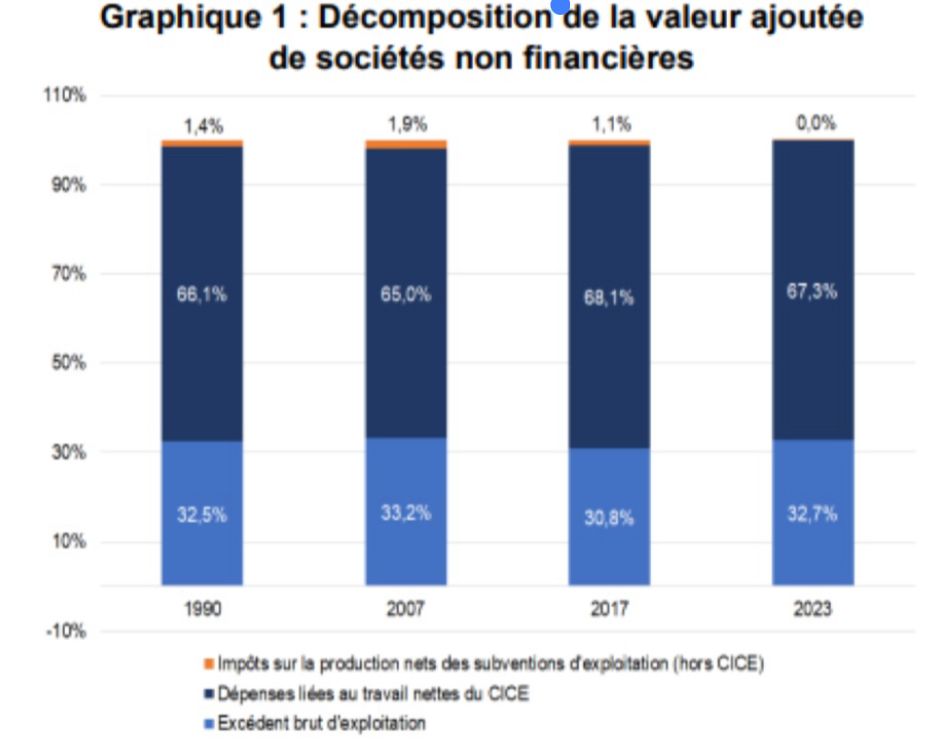

Evolution du partage de la valeur ajoutée

* Pendant les 30 Glorieuses (1945-1973) : partage + favorable aux travailleurs (> 60% de la VA)

* A partir des années 1980, baisse de la part des salaires et montée de la part de l'EBE dans la valeur ajoutée (aujourd'hui > 30%)

3. MESURER LA RICHESSE CRÉÉE PAR UN PAYS

A. Le PIB, mesure de la richesse créée au niveau national

1) Définition et calcul

• Le Produit Intérieur Brut mesure le résultat final de l'activité de production de toutes les unités productrices résidentes : c'est donc la somme des richesses créées par un pays pendant un an

• Indicateur de flux qui mesure la valeur monétaire des biens et services produits dans une économie sur une période donnée

• Critère de résidence sur le territoire français et non de nationalité

PIB = Somme des valeurs ajoutées (des résidents) + impôts sur les produits (ex : TVA) - subventions reçues par le producteur

2) Méthodes de calcul du PIB selon les 3 approches

• L'approche par la production

* D'où provient la richesse créée ?

PIB= [valeurs ajoutées + impôts sur les produits - subventions sur les produits

• Approche par la demande

• Comment est utilisée la richesse créée ?

PIB= Consommation Finale + Formation Brute de Capital Fixe +(Exportations - Importations) + Variation de Stocks

• Approche par les revenus

* Comment se répartit la richesse créée entre les travailleurs, les entreprises et l'Etat ?

PIB= Rémunérations des salariés + Excédent Brut d'Exploitation et Revenu Mixte Brut + Impôts sur la production et les importations -

Subventions

3) Une grandeur qui possède de nombreux usages

* Comparaison de la puissance économique des pays

* Calcul du taux de croissance

* Mesure du niveau de vie (rapporté au nombre d'habitants)

• Calcul de multiples ratios, …

B. Les limites du PIB

1) Le PIB est influencé par l'évolution des prix

* La valeur du PIB dépend des quantités produites et des prix

* Les prix varient chaque année (hausse des prix = inflation) ce qui pose des problèmes pour les comparaisons dans le temps

→ Il faut enlever l'influence des prix (PIB en volume, PIB réel ou PIB en euros constants) = déflater le PIB

2) Problème de la comparabilité des PIB dans l'espace

* Fiabilité des outils statistiques dans certains pays

* Monnaies sous-évaluées, différences de coûts de la vie entre les pays → calcul du PIB en parité de pouvoir d'achat (PPA)

3) Non prise en compte de la question de la répartition des richesses

• Le PIB ne mesure pas le bien-être

• Le PIB / habitant est un indicateur quantitatif et il représente une moyenne sur l'ensemble de la population

• Questions laissées de côté : pauvreté, inégalités, bien-être

* En France en 2021, les 10% de ménages les plus pauvres ne touchaient que 3,1% de la masse totale de revenus, alors que les 10% les plus riches en percevaient 24,4% (INSEE)

→ Nécessité d'avoir recours à d'autres indicateurs pour avoir une vision globale du développement d'un pays

* Ex : Indice de Développement Humain

4) Mauvaise prise en compte de certaines activités créatrices de richesse

• La valeur de la production de biens et services des administrations publiques (production non-marchande) est évaluée aux coûts de production

* Ex : Education, associations, ...

• Difficultés pour estimer la production du secteur informel : activités légales et non déclarées, marchandes (travail au noir) ou non-marchandes (bénévolat, travail domestique,

autoconsommation) + activités illégales (drogue, prostitution, trafic d'armes, contrefaçon, ...)

* Certains pays font des efforts pour estimer et intégrer la contribution des activités réalisées dans l'informel

Ex : trafic de drogue intégré par l'INSEE dans le calcul du PIB français

5) Non prise en compte des nuisances générées par les activités productives

• Existence d'externalités négatives générées par les activités productives : situation dans laquelle un agent économique provoque par son activité des effets négatifs sur la société, sans qu'il n'y ait de contrepartie monétaire

* Ex : Détérioration du capital écologique (pollution, épuisement des ressources naturelles) et du capital humain (stress, maladies et accidents du travail, burn out, ...)

• Ces externalités négatives ne sont pas prises en compte dans le calcul du PIB alors qu'elles engendrent un coût pour la société et peuvent en retour générer des frais (dépollution, reconstruction, soins, ...) qui augmenteront mécaniquement le PIB !

CONCLUSION DU CHAPITRE 3

• La production d'un pays peut être analysée sous différents angles

* Nature de la production: marchande ou non marchande

* Secteurs d'activité : primaire, secondaire, tertiaire

* Branches : industrie, construction, agroalimentaire, finance, ...

* Taille des unités de production

• Aujourd'hui, on assiste à un développement des formes de production alternatives

Economie sociale et solidaire (ESS) : organisations privées qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale

• Recherche de l'utilité collective : coopération et solidarité

• Non lucrativité ou lucrativité limitée (bénéfices réinvestis)

• Gouvernance démocratique : 1 personne = 1 voix

→ Ex: coopératives, mutuelles, associations ou fondations