Etape 1 : situation en santé. Les éléments pour définir une priorité́ de santé publique :

- Fréquence du problème de santé (incidence, prévalence…)

- Gravité du problème de santé

- Coût de l’intervention

- Efficacité de l’intervention

- Perception sociale du problème de santé et de l’intervention

L'évaluation en santé publique :

- démarche scientifique incontournable dés lors que l'on cherche à savoir le pourquoi, le comment et les conséquences d'une décision dans ce domaine

Le terme « intervention » désigne diverses formes d’actions (actions isolées, de projets, de programmes ou de politiques.)

--> Neuf questions auxquelles tout décideur devrait obtenir une réponse avant de conclure à l'utilité d'une intervention :

- Quel est le problème que nous essayons de résoudre ?

- Quelle est l'intervention proposée ?

- Quels sont les effets positifs potentiels et documentés de l'intervention ?

- Quels sont les effets négatifs ?

- Les effets positifs attendus justifient-ils les effets négatif

- Quelles sont les exigences minimales pour que l'intervention fonctionne ? (acteurs, budgets…)

- Combien cela couterait-il pour atteindre les objectifs de l'intervention ?

- Pouvons-nous fournir l'intervention à tous ceux qui en ont besoin aussi longtemps que le problème persiste ?

- Si nous mettons en œuvre l'intervention, que ne serons-nous plus capables de faire ?

Le processus de décision prend en compte de multiples facteurs :

la balance bénéfice/risque de la décision qui intègre :

- la dimension individuelle

- le poids de l’expertise qui qualifie la problématique, précise ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas

- la notion de perception sociale qui explique souvent le décalage entre la connaissance, le diagnostic et la décision

- le poids des lobbies

- les possibles conflits d’intérêts

- le besoin, de plus en plus, d’associer à la décision

- le point de vue des citoyens et des patients

- l’urgence et l’obligation d’agir en particulier ; par exemple en situation de crise

- Le long terme est plus propice à des décisions structurelles.

--> Ainsi la décision en santé publique peut s’inscrire dans des rythmes temporels très différents allant de l’événement imprévu à l’organisation du système de santé intégrant la prévention et le soin.

La décision médicale : décision du soin...

La décision en santé : décision d’un individu amené à faire des choix de vie conditionnant sa santé

La décision en santé publique : elle s’intéresse à une population ou à des sous-groupes de population

--> Elle concerne de nombreux champs

Les décisions sont de plusieurs ordres allant de l’incitation

(alimentation équilibrée, dépistage...) à des interdictions

(de fumer dans les lieux publics, de conduire sous l’emprise de l’alcool...) ou encore de la définition d’objectifs

(loi de santé publique) à la mise en place de programmes ou l’organisation du système de santé

Ne pas oublier : les contextes économique et politique pour le processus de décision --> Cad...Les ressources financières qui imposent de hiérarchiser les priorités, d’apprécier leur importance relative et de financer les stratégies d’actions les plus opérantes.

En santé publique, l'analyse décisionnelle concerne souvent des interventions

Exemple :

1. Faut-il recommander l'usage des masques FFP2 ?

2. Quels groupes d’âge doivent être prioritaires pour telle vaccination ?

3. Le dépistage est-il une bonne option pour la détection précoce des cancers du poumon chez les grands fumeurs ?

4. Faut-il limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes sans séparateur central ?

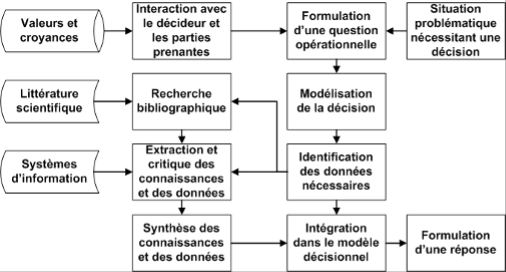

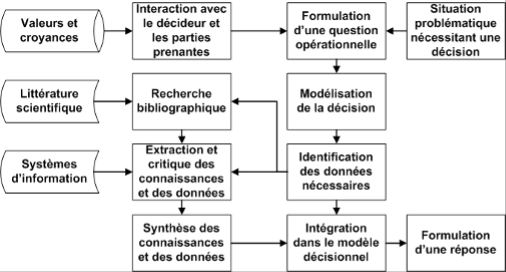

L'analyse décisionnelle : identification d'une situation problématique nécessitant une décision et, éventuellement, de la sollicitation d'un organisme d'expertise par le décideur

L'expertise : le processus comporte une phase de formulation d'une question opérationnelle, le choix et l'application d'une méthode formelle d'analyse et de synthèse des éléments nécessaires à la décision et la rédaction d'un rapport d'expertise

Exemple : Tabac et Cancer

- Au regard des principes sur lesquels repose aujourd’hui la sécurité sanitaire, notamment du principe d’évaluation du risque sanitaire, jamais un produit aussi toxique que le tabac ne pourrait être mis sur le marché.

- Pourtant, depuis la loi Evin (1991), pour que les pouvoirs publics fixent les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il a fallu mener un travail de « dénormalisation » du tabac dans la société française et développer de très nombreuses études sur le tabagisme passif.

- De nombreuses questions ont été soulevées notamment celui de l’équilibre entre le respect des libertés individuelles et celui des contraintes pour protéger la santé des personnes

Exemple : Amiante et Cancer

- Classé cancérogène dès 1977 par le Centre International de Recherche sur le Cancer.

- Usage de l’amiante en France est interdit depuis 1997.

- Le contraste entre la solidité des connaissances concluant à la relation entre amiante et cancer et les prises de décision d’interdiction de l’utilisation de l’amiante en 1997 (tardivement) souligne le poids des lobbies

- celui des conflits d’intérêt

- Celui de la perception sociale du risque.

Cycle d’acquisition de connaissance d’actions de santé publique et d’évaluation :

- Décrire l'état de santé d'une population

- Analyser les déterminants des problèmes de santé

- Proposer les interventions les plus efficaces

- Evaluer l'impact des interventions

Conclusion : Les principales valeurs de la santé publique comprennent

la justice sociale, l’équité et le développement durable, la reconnaissance de l’importance de la santé de la collectivité́ et de l’individu, et le respect de la diversité́ , de l’auto- détermination, de "empowerment" et de la participation collective.

« L’ empowerment » = autonomisation ou pouvoir d’agir pour des groupes

est l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés