Selon la loi du 7 mai 2015 sur la charte de la déconcentration :

Les administrations de l'État comprennent :

- Les administrations centrales et les services à compétence nationale.

- Les services déconcentrés.

Les services des ministères, dotés de compétences nationales, sont des structures permanentes composées de fonctionnaires. Leur rôle inclut :

- Conception, animation, orientation, évaluation et contrôle.

- Préparation et mise en œuvre des décisions gouvernementales et ministérielles.

- Élaboration de projets de lois et décrets.

Exemple : Ministère des Solidarités et de la Santé

- Direction générale de la santé (DGS).

- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

- Direction générale de l’organisation des soins (DGOS).

- Direction de la sécurité sociale (DSS).

- Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

- Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

Institutions de l'État, chargées d'assurer la régulation de secteurs considérés comme essentiels et pour lesquels le Gouvernement n'entend pas intervenir trop directement.

- Croissance importante et peu maîtrisée depuis les années 1970, souvent en réponse à des situations de crise.

- Agissent pour le compte de l’État, sous différents statuts juridiques, mais leur budget est le plus souvent lié à celui d'un ministère.

- Échappent aux pouvoirs hiérarchique ou de tutelle traditionnels.

- Disposent d’un pouvoir réglementaire spécial, pouvant inclure, pour certaines, un pouvoir de sanction.

- La loi du 20 janvier 2017 a restreint leur nombre (24 au lieu d'une quarantaine).

Le Défenseur des droits :

Une Autorité administrative indépendante, créée en 2011 et inscrite dans la Constitution française.

- Article 71 de la Constitution : « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés ».

- Le terme « Défenseur des droits »désigne à la fois l'institution et la personne qui la dirige.

- Nomination par le Président de la République pour un mandat de 6 ans, non renouvelable et non révocable.

- Ne reçoit aucune instruction d’une autorité, d’une personne ou d’un groupe de pression.

- Dispose d’une autonomie budgétaire, assurée par la loi de finances.

Les pouvoirs de l’institution :

- De larges pouvoirs d'investigation

- Règlement amiable des réclamations

- Poursuite pénale au tribunal en cas de discrimination avérée

- Formulation de recommandations, suivi et pouvoir d'injonction

- Demande de sanctions disciplinaires

- Publication d’un rapport d’activité annuel

- Proposition de réformes

Fonctionnement :

- Siège à Paris : équipe de 250 personnes (juristes + équipe pluridisciplinaire).

- Saisie directe par une personne physique ou morale s'estimant lésée ou demandant une protection.

Relais de l’action sur tout le territoire :

- Par voie électronique, par courrier gratuit, ou via la plateforme téléphonique

- 570 délégués bénévoles présents dans 870 points de rencontre.

Deux moyens d’action :

- Protection des droits : traitement des réclamations adressées à l’institution.

- Promotion de l'égalité et de l'accès aux droits : actions visant à faire mieux connaître et appliquer les **droits des personnes.

Autosaisine possible par le Défenseur des droits.

- Les ministères disposent de services déconcentrés répartis sur plusieurs niveaux géographiques (circonscriptions).

- Ces services sont chargés de mettre en œuvre les politiques publiques conçues au niveau central.

- Ils assurent le relais, au niveau local, des décisions prises par l’administration centrale.

- Leur organisation a été modifiée par plusieurs réformes, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) de 2010

L’ Administration régionale de l’État :

- La région est devenue une circonscription administrative en 1972.

- Elle constitue le niveau de pilotage de l’action administrative de l’État.

Les directions régionales :

- Définissent les modalités d’application des directives nationales.

- Répartissent les moyens alloués par les ministères.

L’administration départementale de l’État :

- Le département est la circonscription administrative traditionnelle de l’État, créée en 1789.

- Assure la mise en œuvre de l’action administrative de l’État au niveau opérationnel.

- Constitue l’échelon de contact avec les usagers.

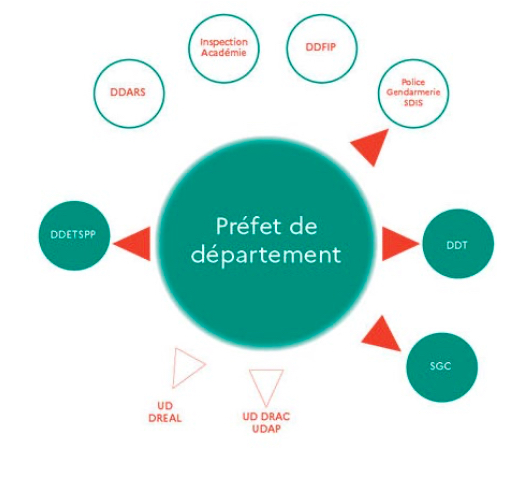

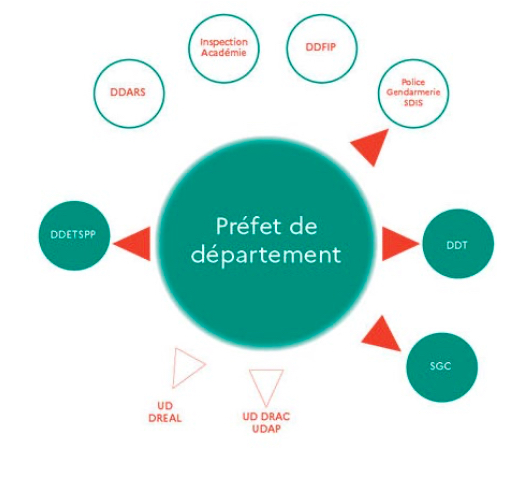

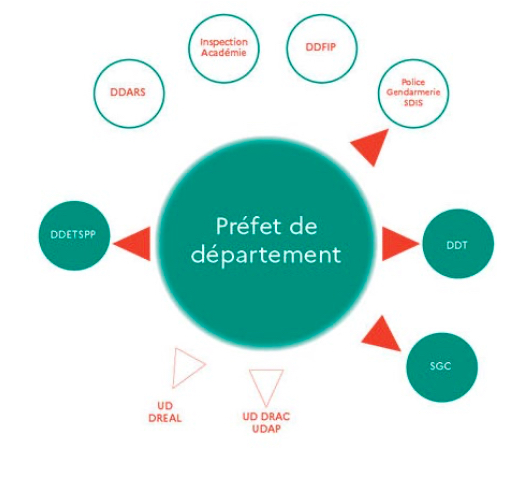

Schéma de l'organisation des services de l’État dans le département (2021)

- Deux directions interministérielles : DDT et DDETSPP.

- Des unités territoriales de directions régionales (ex. : UD DREAL).

- L'Agence Régionale de Santé (ARS), représentée par une délégation territoriale.

- Les services de police et de gendarmerie, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), la direction départementale des finances publiques (DDFIP), la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse.

- La direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN).

L’administration territoriale communale :

- Circonscription administrative dite de proximité.

- Le maire agit en qualité d'agent de l'État pour certaines attributions, sous le contrôle du Préfet ou du procureur de la République.

- 96 départements en métropole et 5 outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).

- Le Conseil départemental : assemblée délibérante du département, formée par les conseillers départementaux élus pour six ans, au suffrage universel dans le cadre des cantons.

- Il règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

- Il se réunit au moins une fois par trimestre.

- Le président du conseil départemental : organe exécutif du département.

- Il est assisté d’une commission permanente au sein de laquelle sont élus les vice-présidents.

- Il prépare et exécute les délibérations du conseil.

- Chef des services du département.

- Gère le domaine du département.

Chef de file de l’action sociale :

- Aide sociale à l’enfance (ASE)

- Revenu de solidarité active (RSA)

- Allocation personnalisée d’autonomie (APA)

- Gestion des services de protection maternelle et infantile (PMI)

- Aide aux personnes handicapées, avec la création des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et le financement de la prestation de compensation du handicap (PCH)

- Aide aux jeunes en difficultés

- A la fois la plus grande collectivité territoriale de droit commun et la plus récente.

- La carte des régions métropolitaines a été redessinée par la loi du 16 janvier 2015

Organisation administrative :

- La région est administrée par un conseil régional et un président du conseil régional.

- Le conseil régional définit les politiques de la région et vote son budget.

- Élection des conseillers régionaux : tous les 6 ans, au suffrage universel direct (SUD) et selon un mode de scrutin de liste proportionnel à deux tours.

- Un conseil économique, social et environnemental régional (CESER), avec des attributions consultatives.

Compétences de la région :

- Clarification et renforcement des compétences de la région par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015.

- La région a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel de la région.

- Collectivité de proximité

- Plus petite et ancienne subdivision administrative en France.

- 34 945 communes en 2023, dont 85% ont moins de 2 000 habitants et 42 communes de plus de 100 000 habitants.

- Population municipale : personnes ayant leur résidence habituelle en logement autonome ou en communauté, les détenus dans les établissements pénitentiaires, les gens du voyage rattachés à la commune, et les sans-abri disposant d'une adresse administrative pour recevoir leur courrier et faire valoir certains droits et prestations.

La commune nouvelle :

- Statut défini par la Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.

- Fusion volontaire de plusieurs communes existantes.

- Incitations financières et augmentation des dotations de l’État.

- Loi 2016 pour « des communes fortes et vivantes ».

- Mutualisation des moyens humains, matériels et financiers.

- Amélioration de la visibilité et du poids des communes au sein des intercommunalités.

Conseil municipal = organe délibérant :

- Assemblée délibérante élue de la commune.

- Règle, par ses délibérations, les affaires de la commune.

- Se réunit au moins une fois par trimestre, ou sur demande motivée d’au moins le tiers de ses membres.

Maire :

- Élu par et parmi le conseil municipal au scrutin secret lors de la 1ère réunion du conseil suivant les élections municipales.

Un large éventail de compétences :

Les communes bénéficient de la compétence générale pour gérer toute affaire d’intérêt communal, ainsi que des compétences confiées dans des domaines variés, tels que :

- Urbanisme et maîtrise des sols (plan local d’urbanisme et délivrance des permis de construire).

- Logement.

- Aide sociale, notamment à travers les centres communaux d’action sociale (CCAS).

- Gestion des écoles élémentaires et maternelles.

- Culture et patrimoine.

- Tourisme et sport(campings, équipements sportifs, offices du tourisme).

Différentes formes de coopération entre communes : regroupement obligatoire au sein d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

Objectifs :

- Gestion commune de certains services publics locaux.

- Rassemblement des moyens pour réduire l’émiettement communal et le millefeuille territorial.

- Élaboration de projets de développement économique local et d’aménagement du territoire.

Exemple Métropole de Lyon :

- Collectivité à statut particulier, créée le 1er janvier 2015.

- Remplace la communauté urbaine de Lyon et, dans son territoire, le département du Rhône.

- Regroupe 59 communes et 1,3 million d’habitants.

- Assume toutes les missions de la Communauté urbaine de Lyon et du Conseil départemental du Rhône sur le territoire du Grand Lyon.

Organisation et fonctionnement des EPCI :

- Création : par arrêté préfectoral.

- Statuts : incluent la liste des communes membres, le siège, la durée, et les compétences transférées.

Nature juridique :

- Établissement public administratif avec personnalité morale et autonomie financière.

Principes de fonctionnement :

Double spécialité :

- Fonctionnelle : compétences spécifiques.

- Territoriale : limité au territoire des communes membres.

- Exclusivité : compétences exercées uniquement par l’EPCI.

Organes de l’EPCI :

Organe délibérant : le conseil communautaire :

- Composé de conseillers communautaires élus parmi les conseillers municipaux.

- Fonctionne comme un conseil municipal.

- Adopte le budget et décide des délégations de gestion.

Organe exécutif : le président de communauté :

- Élu parmi les conseillers municipaux.

- Fixe l’ordre du jour, préside les séances, exécute les décisions et gère les services communautaires.

- Représente la communauté en justice, assisté de 4 à 15 vice-présidents (max. 20 % de l’effectif communautaire).

Compétences des EPCI :

- Exercent des compétences obligatoires définies par la loi et des compétences optionnelles, choisies dans une liste législative.

- Ces compétences se substituent à celles des communes membres.